La chiesa del SS. mo Crocifisso e l’affresco d’epoca angioina

Probabilmente tra i luoghi sacri più conosciuti dai salernitani, la chiesa del Crocifisso, nel cuore del centro storico cittadino, custodisce, all’interno della cripta, un antico affresco di pregevole valenza artistica: il “Cristo patiens”. Grazie al lavoro attento di numerosi studiosi tra i quali si ricordano: Maria Pasca, De Angelis, Crisci, Campagna e il de Simone, possiamo oggi ricostruire la storia di questo importante monumento religioso. Collocata in prossimità delle mura orientali con ingresso sull’antica via Drapparia (l’attuale via dei Mercanti) tra l’area dell’Orto magno, a nord, e il quartiere degli Ebrei, a sud, un tempo la chiesa era denominata Santa Maria della Pietà ed era collegata al monastero adiacente, il Convento femminile di donne nobili (l’attuale Palazzo Pernigotti, di cui si conservano solo alcuni elementi decorativi dell’epoca) molto probabilmente assolveva la funzione di ricovero dei pellegrini. Santa Maria della Pietà, passa sotto il titolo di SS. Crocifisso nel 1878, allorquando la vicina chiesa e il monastero di San Benedetto vengono adibiti a presidi militari. Il luogo sacro viene citato per la prima volta nel 1140 col nome di “ecclesia sancta Marie de Portanova” e denominato alla fine del XVI secolo “Santa Maria de nivis de Portanova”. La facciata della chiesa è piuttosto recente e risale, di fatto, al XX secolo. L’ingresso originario della chiesa viene nel tempo inglobato dalle edificazioni cittadine, pertanto, fino agli inizi del ‘900, l’unico accesso è un grande portale in pietra, attualmente tompagnato posto su via Mercanti.

La facciata della chiesa è piuttosto recente e risale, di fatto, al XX secolo. L’ingresso originario della chiesa viene nel tempo inglobato dalle edificazioni cittadine, pertanto, fino agli inizi del ‘900, l’unico accesso è un grande portale in pietra, attualmente tompagnato posto su via Mercanti.

In prossimità del vecchio accesso è collocata una finestra ogivale, una bifora, con colonnine laterali che reggono un architrave al di sopra del quale è presente un motivo decorativo arabeggiante costituito da croci e stelle ad otto punte.

La fascia dell’ogiva contiene, inoltre, sette scudi di cui solo uno è riconoscibile: l’insegna dei Carafa.

La fascia dell’ogiva contiene, inoltre, sette scudi di cui solo uno è riconoscibile: l’insegna dei Carafa.

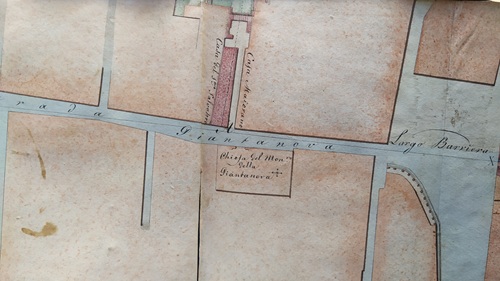

Nella rappresentazione dell’area disegnata da Francesco Saverio Malpica nel 1862 (Archivio di Stato di Salerno) ritroviamo la chiesa completamente inglobata tra le costruzioni ed evidenziata col nome di “Chiesa del Mon,ro della Piantanova”.

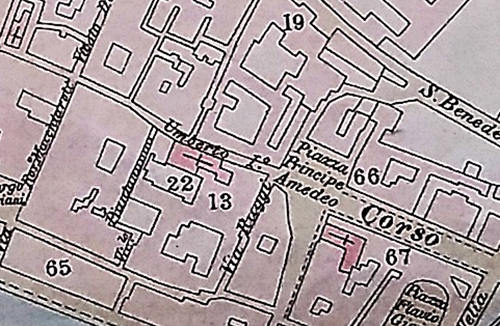

In una vecchia planimetria, la “Nuova pianta guida della città di Salerno” risalente al 1903 e custodita sempre nell’Archivio di Stato di Salerno, si può constatare la presenza di edifici addossati all’antico ingresso: la legenda riporta due numeri di riferimento, il 58 (Monastero Piantanova) e il 59 (Chiesa del Crocefisso).

Lo stesso si può constatare nella “Pianta della città di Salerno” del 1912 e custodita nell’Archivio Storico del Comune di Salerno. Le costruzioni in prossimità dell’ingresso vengono demolite nel 1928 con la creazione di una piccola piazza antistante, mentre l’attuale facciata risale agli interventi post-alluvione del 1954.

La chiesa presenta tre absidi e tre navate, divise da due ordini di archi a tutto sesto poggianti su colonne di spoglio, adozione lapidea già in uso dall’XI secolo, dunque la chiesa è stata realizzata probabilmente verso la fine dell’anno 1000, in epoca longobarda. Nell’abside di destra, degli affreschi risalenti al XVII secolo raffigurano S. Paolina Vergine, S. Clemente Martire e S. Cassiano Martire. Nell’abside centrale è presente un mosaico, realizzato nel XX secolo, che riproduce l’affresco della Crocifissione posto nella cripta. Durante dei lavori di ristrutturazione, nel 1950 viene ritrovata la cripta, la cui esistenza era già stata attestata dallo storico De Angelis nel 1927. Ad essa si accede attraverso una scala dalla navata destra e si potrebbe trattare, forse, della prima chiesa antecedente a quella realizzata alla fine dell’XI secolo. L’ambiente ipogeo, a tre navate divise da archi con volte a crociera, presenta tre absidi a pianta semicircolare.

Ad occidente si scorge un interessante affresco del “Cristo patiens” (la Crocifissione probabilmente è stata realizzata nel XIII secolo). In un’epoca tardo-bizantina, in cui il viso del Cristo sulla croce era raffigurato sempre con gli occhi aperti e vivo, l’affresco ci presenta un volto dagli occhi chiusi. La pittura si può collocare nell’ambito degli affreschi umbri con riferimento, in particolare, all’arte del Cimabue e di Giotto, ma anche per alcuni aspetti a quella catalana. Assistiamo a un vero e proprio proscenio teatrale dove si capta la tensione di quel momento. Il Cristo è sofferente sulla croce, leggermente piegato con i chiodi alle mani e uno ai due piedi. Sulla destra s’intravede San Giovanni, figura particolarmente deteriorata, e altre due figure. Di queste ultime esistono due ipotesi identificative: potrebbero essere rispettivamente Giovanni d’Arimatea e Nicodemo, ma anche San Pietro e San Paolo per la presenza di un rotolo e di un libro. Sulla sinistra del Crocifisso notiamo la drammatica visione della Madonna che per il dolore è prostrata a terra, sorretta dalle due Marie. Di dimensioni più piccole, poi, ritroviamo i soldati e, in alto, attorno al Cristo, quattro angeli, di cui due con le coppe per raccogliere il sangue. L’ambiente sul retro è notturno e i colori predominanti sono il giallo, bianco e rosso. In ultima analisi l’affresco si poggia su un basamento costituito da fascioni trasversali che ricordano le miniature dei codici di epoca svevo-manfrediana che testimoniano la grande ricchezza storico-aristica del periodo angioino di alcune chiese salernitane, mescolate a riflessi artistici di altre aree europee, come quella della Catalogna o della Provenza. L’opera salernitana evidenzia non poche similitudini con la Crocifissione del Cimabue, affresco (che si presenta in pessime condizioni) realizzato nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi e con l’altra opera di Giotto, all’interno della Cappella degli Scrovegni a Padova.

Nell’opera del Cimabue, datata 1277-83, il Cristo sulla Croce è inarcato verso sinistra, undici angeli volano attorno al Cristo mentre alcuni di essi raccolgono il sangue con una coppa. Nella parte bassa, sulla sinistra, Maria si mostra dolente con le mani al petto mentre San Giovanni le prende la mano. La Maddalena appare con le mani distese verso la Croce, seguono poi Maria di Magdala e Maria di Cleofa, dietro altre figure Sulla destra del crocifisso si notano, invece, romani ed ebrei con espressioni d’incredulità.

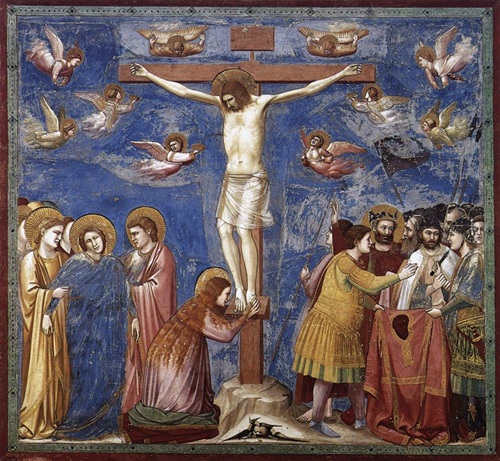

Anche nella Crocifissione di Giotto, la scena è molto simile: al centro è mostrato il Cristo sofferente col capo chino, gli occhi chiusi e il corpo particolarmente sofferente. Sulla sinistra la Maddalena bacia i piedi del Cristo, mentre un gruppo di donne sorregge la Madonna sofferente. Sulla destra invece ritroviamo un gruppo di uomini tra cui dei soldati che litigano per la veste di Gesù. In alto ben dieci angeli che volano attorno al Cristo morente.

All’interno della cripta salernitana, oltre all’affresco del Crocifisso è presente, nell’abside di destra, un ulteriore affresco di fattura simile realizzata, probabilmente, dopo quella della Crocifissione, con le rappresentazioni di alcune figure come San Sisto Papa, al centro, e San Lorenzo a sinistra e San Pellegrino a destra, tutte immagini inscritte sotto degli archi retti da colonnine tortili. Attualmente la chiesa è chiusa al pubblico in attesa di lavori di manutenzione.