Gae Aulenti: l’architetto “donna” che ha saputo conquistare il mondo dell’architettura con il suo genio.

Il primo Novembre 2012, si spegne uno degli architetti e designer di fama internazionale tra i più brillanti nel panorama del design, dell’architettura e del restauro: Gaetana Emilia Aulenti. Nata in provincia di Udine da genitori meridionali (il padre era pugliese e la madre napoletana), si laurea al Politecnico di Milano nel 1953, in un periodo, quello del dopoguerra, particolarmente delicato e di forti trasformazioni nel campo architettonico. Già negli anni ’50, in un’epoca in cui le donne, nonostante la loro preparazione, raggiungevano a fatica gli alti vertici in campo lavorativo, lei, architetto donna, ha saputo farsi valere come o più di un uomo, a tal proposito Gaetana affermava che: “l’architettura è un mestiere da uomini, ma ho sempre fatto finta di nulla”. Dopo aver collaborato per dieci anni alla rivista “Casabella” e dopo un periodo come assistente del professore Samonà presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Gae segue quello che viene definito il Movimento Neoliberty, in contrapposizione con il Movimento Moderno. Difficilmente si possono menzionare tutte le progettualità dell’Aulenti, che sono tantissime, ma cercherò di citarne solo alcune.

Tra i più interessanti interventi progettuali dell’architetto va sicuramente annoverata la ristrutturazione degli interni della Gare D’Orsay di Parigi. Originariamente progettato nel 1898 dall’architetto Victor Laloux come stazione ferroviaria da inaugurare in occasione dell’Esposizione Universale del 1900, l’edificio fu declassato nel 1939, perdendo ogni sua funzione 11 anni dopo, rischiando, negli anni ’60, addirittura l’abbattimento. Nel 1978 la stazione vede conferitasi una nuova e definitiva funzione, affidando al gruppo ACT-Architecture il complesso compito del restauro generale.

Alla Aulenti viene assegnato, invece, l’impegnativo incarico di disegnare e allestire il percorso espositivo degli spazi interni museali. Attenta allo studio della luce, sia naturale che artificiale, fondamentale per gli spazi espositi, adotta un rivestimento in pietra calcarea che riflette al meglio la luce naturale proveniente dalla calotta vitrea e metallica dell’ex stazione ferroviaria. Si occupano, inoltre, gli spazi un tempo attraversati dai binari, articolando l’esposizione su tre livelli alternati a passaggi vari e terrazze. Il Museo D’Orsay viene inaugurato il primo Dicembre del 1986. Nello stesso periodo, l’architetto si dedica alla progettazione e all’allestimento del Musée National D’Art Moderne al Centre Pompidou di Parigi.

Tra il 1985 e l’86 ristruttura il settecentesco Palazzo Grassi a Venezia, edificio storico realizzato da Giorgio Massari, destinato ad ospitare la famiglia Grassi, nota e ricca famiglia dedita al commercio. Nella ristrutturazione l’Aulenti applica il principio estetico legato alla continuità e al rispetto delle stratificazioni storico-architettoniche di un luogo. L’architetto di fatti affermava: “Io sono convinta che l’architettura è legata alla polis, è un’arte della città, della fondazione, per cui non può che essere riferita e condizionata da quel determinato contesto in cui nasce. Il luogo, il tempo e la cultura formano quell’architettura invece che un’altra”. Divenuto nel 1983 di proprietà della FIAT, per la sua ristrutturazione si pensa immediatamente all’opera di Gae Aulenti e di Antonio Foscari per farne un luogo di esposizione e di eventi. Particolarmente curato l’aspetto tecnologico e quello dell’illuminazione degli interni con l’utilizzo, ad esempio, di faretti alogeni che emanano luce diffusa che meglio evidenzia le eventuali opere d’arte esposte. Si progetta, inoltre, un complesso sistema di riscaldamento e condizionamento per l’intero edificio.

Poco più di dieci anni dopo l’architetto si dedica al restauro e all’allestimento di uno dei più importanti e noti palazzi storici di Roma: le Scuderie del Quirinale, progettato, allora, da Ferdinando Fuga, la cui nuova area museale viene inaugurata nel 1999. Risalente al XVIII secolo, al suo interno vengono valorizzati, grazie all’Aulenti, gli spazi espositivi museali. Si tratta di un particolare studio non solo delle volumetrie interne ma soprattutto dei sistemi impiantistici che consentono la giusta conservazione di tutte le opere d’arte presenti in essa.

Viene, poi, riprogettato il calpestio del primo piano, particolarmente degradato dal passaggio, in passato, dei cavalli. Il piano ammezzato ospita, al suo interno, un bar, un negozio e una libreria; il primo piano è dedicato all’accoglienza dei visitator, il secondo, invece, diviene il vero e proprio piano espositivo museale. Di particolare bellezza è la vetrata progettata da Gae, dalla quale si può ammirare il panorama dei Sette colli storici.

Nel 1999 viene inaugurato lo “Spazio Oberdan” a Milano, in un palazzo inizialmente di proprietà della Provincia, passato pochi anni fa alla Fondazione Cariplo. L’edificio dello scorso secolo in stile eclettico, dedicato alla cultura e alla creatività, si sviluppa su 700 mq. e accoglie al suo interno un Auditoriun dedicato alla poetessa Alda Merini, una Sala cinematografica con particolari rivestimenti in mogano macorè con pannelli fonoassorbenti. E’ presente anche una libreria e una sala con postazioni computer. Dagli anni 2000 in poi l’Aulenti si dedica a numerosi interventi di risistemazione di ambienti urbani.

Tra questi il più interessante è, forse, quello effettuato su Piazzale Cadorna a Milano, importante snodo d’interscambio a livello ferroviario, già dalla fine degli anni ’90. La volontà del Comune di Milano e delle Ferrovie nord in occasione dell’inaugurazione della linea Malpensa Express, Gae si occupò della riqualificazione della facciata della stazione (con lastre di vetro trasparente alternate a vetro opaco), la sistemazione della pavimentazione stradale in pietra, e soprattutto l’organizzazione della piazza dal punto di vista pedonale. Vengono realizzate coperture trasparenti in acciaio e vetro con colonne sottostanti verniciate di color rosso. Si tratta dunque di pensiline di lunghezze differenti e parallele accompagnati anche da negozi e piccoli chioschi.

La piazza è abbellita, inoltre, da alcune fontane con al centro un’opera d’arte realizzata dallo scultore svedese Claes Oldenburg dallo stravagante nome “Ago, Filo e Nodo” alta 18 metri e lunga circa 86. L’opera dell’Aulenti la si ritrova anche a Napoli, nella progettazione di alcune delle Stazioni d’Arte (Metro Art-Napoli) della nuova metropolitana partenopea.

Nell’Aprile del 2001 si inaugura la Stazione Museo, in cui predomina l’intonaco di color rosso alternato a pietra vesuviana con evidente richiamo al Museo Archeologico che ha un cromatismo predominante rosso. Al suo interno si possono ammirare rivestimenti in vetro bianco con rifiniture in acciaio, mentre al centro è presente un calco in vetroresina dell’Ercole Farnese (su progetto dell’Accademia di Belle Arti), mentre nel secondo ingresso è posta, in calco di bronzo, la monumentale testa di cavallo detta “Carafa”.

L’anno successivo, viene inaugurata la nuova stazione di Piazza Dante sempre su progetto di Gae Aulenti, con la risistemazione anche della stessa piazza monumentale. La pavimentazione è in pietra etnea, lasciando inalterato il resto della piazza vanvitelliana. Particolari sono gli accesi alla stazione in acciaio e cristallo. Il rivestimento dell’interno della stazione è in pannelli in vetro bianco accompagnati da borchie in acciaio e da una serie di opere d’arte contemporanea internazionale.

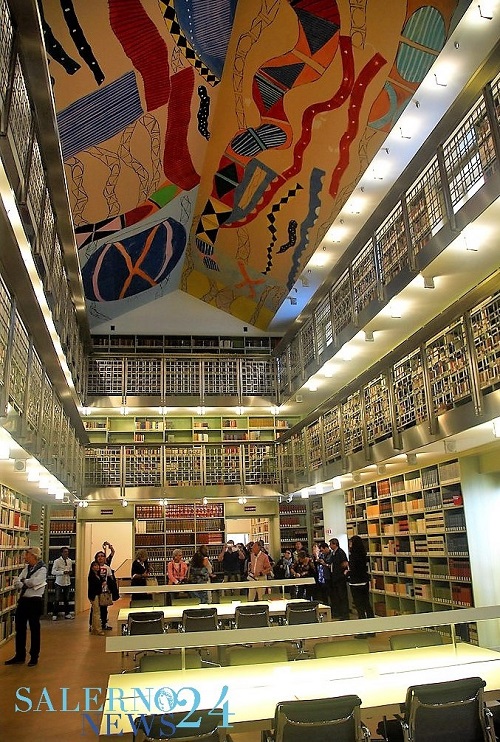

Nel cuore del centro storico di Palermo, infine, lo storico Palazzo Branciforte, risalente al XVI secolo, di proprietà, dal 2005 della Fondazione Sicilia, viene sottoposto a ristrutturazione dall’architetto Aulenti nel 2008, sempre nel pieno rispetto delle varie stratificazioni storiche preesistenti. Viene ripristinato il collegamento interno tra i due ingressi, la scuderia e il giardino (aree già danneggiate dai vari bombardamenti subiti nel tempo).

Di particolare bellezza e pregio è sicuramente l’ambiente che ospitava, un tempo, il Banco dei Pegni di Santa Rosalia con le scaffalature lignee che raggiungono il soffitto (realizzate nel 1848). Inaugurato nel Maggio del 2012, ospita al suo interno una interessante collezione archeologica al pianterreno accompagnato dall’Auditorium (Sala dei 99) con particolari ed avanzati sistemi tecnologici.

Al primo piano, invece, è presente la Biblioteca della Fondazione Sicilia e sale che ospitano opere d’arte, collezioni di numismatica e filatelica.