La figura storica di un grande medico e politico salernitano: Giovanni da Procida

La strada, nel cuore del centro storico di Salerno, che da Largo Campo, ad ovest, giunge in via Mercanti, ad est, porta il nome di una delle figure di più grande spessore, sia nel campo medico che in quello politico, della storia di Salerno: Giovanni da Procida. Essa si colloca nella sua parte centrale e orientale, sull’area dell’antica “Curtis arechiana”, completamente smantellata e trasformata in suolo edificatorio, con la caduta dei Longobardi, con la conseguente realizzazione di strade pubbliche in direzione est-ovest, tra le quali, appunto, via Giovanni da Procida.

L’arteria che ha avuto, nei secoli, diversi nomi tra cui inizialmente quella di Ruga Speciarorum, per la presenza di numerose botteghe di speziali, di via delle Curie, per il gran numero, in zona, di notai o ancora Strada del Campo in periodo napoleonico, dal 1871 conserva l’attuale denominazione confermata nel 1932 dalla Commissione della revisione dei nomi e delle strade della città.

L’arteria che ha avuto, nei secoli, diversi nomi tra cui inizialmente quella di Ruga Speciarorum, per la presenza di numerose botteghe di speziali, di via delle Curie, per il gran numero, in zona, di notai o ancora Strada del Campo in periodo napoleonico, dal 1871 conserva l’attuale denominazione confermata nel 1932 dalla Commissione della revisione dei nomi e delle strade della città.

Nato a Salerno nel 1210, da una famiglia di probabile origine longobarda, beneficiaria, per mano dei sovrani normanni di alcune terre dell’isola di Procida, studia presso la famosa “Scuola Medica Salernitana”, dove traduce alcuni testi di lingua greco-araba, in lingua latina. A lui si deve una sorta di compendio di medicina, dal titolo “Utilissima practica brevis” e, divenuto, infine, abile e conosciuto medico, entra a far parte della corte sveva di Federico II che lo riconosce suo medico di fiducia. Segue anche costantemente l’Imperatore durante la sua campagna militare nel centro-nord Italia, rimanendo sempre legato alla nobile famiglia sveva degli Hohenstaufen. Da abile professionista in campo medico, diviene, col tempo, astuto uomo politico. Legato a Manfredi di Svevia, figlio naturale poi legittimato di Federico II, del quale era stato, molto probabilmente, anche suo precettore, appoggia con costanza la causa ghibellina (sostenitrice degli interessi imperiali) divenendo, in seguito, Gran Cancelliere di Manfredi, nonché diplomatico e ambasciatore del casato svevo nell’Italia Meridionale. Per un non breve periodo ritorna a Salerno e, per sua intercessione, Manfredi fa ampliare il piccolo porto della città, incrementando notevolmente il commercio. Con la realizzazione del nuovo molo che da allora prende il nome di Manfredi, Salerno entra nel giro dei commerci non solo con veneziani, genovesi e pisani, ma anche con l’oriente dal quale giungono utensili vari, numerosi generi alimentari, stoffe e filati di sete e cotoni. Queste ultime, in particolare, ampliano ulteriormente l’economia presente nella folta colonia ebraica salernitana. Nel transetto della Cattedrale di Salerno, in prossimità della navata destra, è esposta una epigrafe in pietra sulla quale si attesta l’avvenuta realizzazione del nuovo porto di Salerno. In essa si riporta con testo in latino, tradotto, quanto segue: “Nell’anno del Signore 1260 il signore Manfredi, figlio del Signore Imperatore Federico, per intercessione del signore Giovanni da Procida, illustre cittadino salernitano, signore dell’isola di Procida, di Tramonti, di Gaiano e barone di Postiglione, amico e familiare del medesimo re, fece costruire questo porto”. La lapide fondativa, inizialmente posizionata nel porto del Capoluogo è stata ricollocata nel 1568 dal Primo cittadino Agostino Guarna (patrizio salernitano del Sedile di Porta Rotese) all’interno della Cattedrale di Salerno.

Nel transetto della Cattedrale di Salerno, in prossimità della navata destra, è esposta una epigrafe in pietra sulla quale si attesta l’avvenuta realizzazione del nuovo porto di Salerno. In essa si riporta con testo in latino, tradotto, quanto segue: “Nell’anno del Signore 1260 il signore Manfredi, figlio del Signore Imperatore Federico, per intercessione del signore Giovanni da Procida, illustre cittadino salernitano, signore dell’isola di Procida, di Tramonti, di Gaiano e barone di Postiglione, amico e familiare del medesimo re, fece costruire questo porto”. La lapide fondativa, inizialmente posizionata nel porto del Capoluogo è stata ricollocata nel 1568 dal Primo cittadino Agostino Guarna (patrizio salernitano del Sedile di Porta Rotese) all’interno della Cattedrale di Salerno.

Una riproduzione artistica di tale lapide, invece, è stata posizionata nel 2018 all’interno della nuova Stazione Marittima, al Molo Manfredi, per volere del Presidente dell’International Propeller Club Salerno, avvocato Alfonso Mignone e del Presidente del Rotary Club Salerno, dott. Vincenzo Caliendo. Nel 1259, Giovanni istituisce la Fiera di San Matteo che diviene una tra le più importanti di tutto il Regno di Napoli, grazie anche all’ampliamento del nuovo porto per il carico e scarico delle merci. La Fiera aveva luogo al di fuori delle mura cittadine, su un’ampia area che partiva da Porta Nova fino alle pendici delle prime colline in prossimità del piccolo borgo del Carmine nuovo, e aveva una durata di 10 giorni che coincidevano con le festività del Santo Patrono, in occasione delle quali giungevano in città mercanti e artigiani provenienti non solo dall’Italia ma anche dal Medio Oriente, Grecia, nord Africa e tutte le coste del Mediterraneo. Con l’arrivo dei Francesi all’inizio del XIX secolo, per volere di Murat, nel 1812, la Fiera viene soppressa.

Giovanni da Procida rivolge la sua attenzione anche al il Duomo di Salerno, al cui interno, nell’abside meridionale, la cosiddetta Cappella delle Crociate nella quale, come afferma Arturo Carucci, ricevevano la benedizione quanti partivano per la liberazione del Santo Sepolcro, fa realizzare una splendida decorazione musiva di mosaici. Nella calotta superiore ritroviamo un grande San Michele Arcangelo, in corrispondenza del quale, nella parte bassa, è posto San Matteo affiancato dai santi Lorenzo, Giacomo, Giovanni e Fortunato.

Giovanni da Procida rivolge la sua attenzione anche al il Duomo di Salerno, al cui interno, nell’abside meridionale, la cosiddetta Cappella delle Crociate nella quale, come afferma Arturo Carucci, ricevevano la benedizione quanti partivano per la liberazione del Santo Sepolcro, fa realizzare una splendida decorazione musiva di mosaici. Nella calotta superiore ritroviamo un grande San Michele Arcangelo, in corrispondenza del quale, nella parte bassa, è posto San Matteo affiancato dai santi Lorenzo, Giacomo, Giovanni e Fortunato.

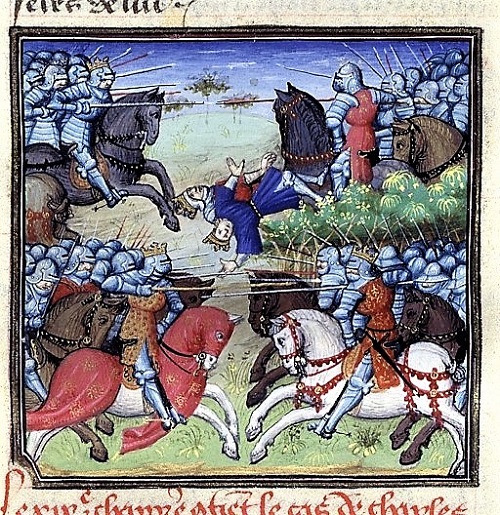

In basso a sinistra del santo Patrono, in ginocchio e in preghiera, ritroviamo il committente della preziosa opera, come conferma anche dalla scritta nella parte inferiore del catino che, tradotta, descrive: “Questa opera, con grande amore, fece la pia cura di Giovanni da Procida, il quale meritò di essere ritenuto gemma di Salerno”. L’abside è stata sottoposta a un restauro nel 1873, dopo la visita di papa Pio IX del 1849, e a ulteriori interventi nel 1956. Il mosaico, realizzato intorno al 1260, risente della scuola artistica siciliana che si riflette, in particolar modo, nella Cappella Palatina di Monreale, dove però le rappresentazioni salernitane denotano un certo superamento delle caratteristiche tipologiche prettamente bizantine. Dopo la morte di Manfredi, avvenuta durante la battaglia di Benevento contro le truppe di Carlo I d’Angiò nel 1266, la figura di da Procida continua ad avere un certo rilievo nel campo della diplomazia politica, sempre convinto sostenitore del casato Svevo e dunque anti-angioino.

In basso a sinistra del santo Patrono, in ginocchio e in preghiera, ritroviamo il committente della preziosa opera, come conferma anche dalla scritta nella parte inferiore del catino che, tradotta, descrive: “Questa opera, con grande amore, fece la pia cura di Giovanni da Procida, il quale meritò di essere ritenuto gemma di Salerno”. L’abside è stata sottoposta a un restauro nel 1873, dopo la visita di papa Pio IX del 1849, e a ulteriori interventi nel 1956. Il mosaico, realizzato intorno al 1260, risente della scuola artistica siciliana che si riflette, in particolar modo, nella Cappella Palatina di Monreale, dove però le rappresentazioni salernitane denotano un certo superamento delle caratteristiche tipologiche prettamente bizantine. Dopo la morte di Manfredi, avvenuta durante la battaglia di Benevento contro le truppe di Carlo I d’Angiò nel 1266, la figura di da Procida continua ad avere un certo rilievo nel campo della diplomazia politica, sempre convinto sostenitore del casato Svevo e dunque anti-angioino.

Nel frattempo i ghibellini invocano la venuta in Italia di Corradino di Svevia, nipote di Federico II e ultimo discendente degli Hohenstaufen. Nel corso della sua discesa verso l’Italia meridionale, passata nel frattempo alla dominazione angioina, il fanciullo Corradino resta ferito nella battaglia di Tagliacozzo nel 1268, e viene portato a Napoli per essere decapitato il 29 Ottobre 1268 nel Campo Moricino (attuale Piazza Mercato).

All’evento si lega una leggenda che vede accomunati Giovanni da Procida e Corradino di Svevia. Si narra, infatti, che poco prima di essere decapitato, il giovane lancia, verso la folla, un guanto che viene raccolto proprio da da Procida.

Venti anni dopo, allo scoppio dei Vespri Siciliani, voluti anche dallo stesso Giovanni che non accetta la presenza angioina in Sicilia, ricompare il guanto di Corradino. Al grido di “Mora!Mora!” i siciliani, a Palermo, si lanciano contro i francesi in una guerra che dura ben 20 anni. Anche il Petrarca ne descrive l’avvenimento: “…ma un grande uomo insorse, il famoso Giovanni da Procida, il quale non temendo il famoso diadema di Carlo e memore della grande offesa e osando cose maggiori se fosse stato possibile, portò via la Sicilia al re.” Alla fine di tale guerra, Carlo abbandona la Sicilia grazie anche a un provvidenziale intervento di Pietro d’Aragona festosamente accolto come re di Sicilia. Giovanni muore a Roma nel 1298.