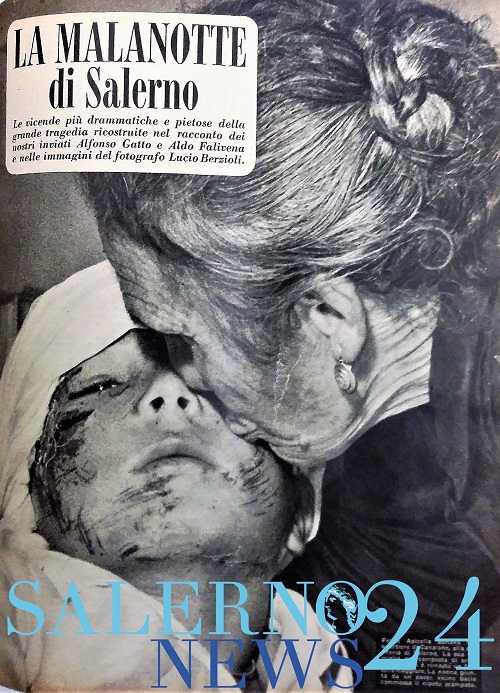

“La Malanotte”: Testimonianze celebri e storie dell’Alluvione che travolse la città di Salerno la notte tra il 25 e il 26 ottobre 1954

“…San Salvatore senza cappuccio significava e significa per i salernitani bel tempo, tempo da scampagnate e da lunedì dell’Angelo. Da via Spinosa a Canalone, alla Croce, a San Liberatore, i ragazzi che bigiano la scuola sanno s’incontrare solitudine e silenzio. …La sera del 25 ottobre San Liberatore s’era tirato sul capo il cappuccio nero. Il priore don Luigi era morto da un pezzo per poter avvertire i fedeli che s’annunciava la malanotte. Proprio la chiesa dell’Annunziata di Porta Catena, fiancheggiata da vicoli saraceni e una volta abitata da piccoli pasticcieri scomparsi col tempo, sono intasate di fango. Nell’area verde e cerea della basilica gli scavatori di fortuna col berretto in testa aprono un varco alle acque. Si passa rasentando con la testa le soglie dei balconi e le insegne. Qui c’era il deposito dei tabacchi e, più in là, verso i giardinetti di piazza Luciani, il panificio dei soldati a sera odorava come una casa di campagna. Qui i morti a braccia aperte, sulla deriva del fiume che ha rotto di sotto in su la strada di Fusandola o precipitati con le case del salto della Spinosa, si sono fermati contro gli alberi, contro i portici del teatro, facendosi raccogliere e comporre nella grande pietà delle prime ore. Sei ore terribili. …Ma a Canalone non è restato nulla, nemmeno la chiesa. Come bloccato su un grande pianerottolo, il vecchio rione esposto quasi all’inclemenza stessa del suo nome allo spaccato precipitoso che prende d’infilata la città a occidente, ha perso la soglia ove poggiava. Narrano gli scampati che la campana della chiesa suonò sola per tutte le ore del diluvio. Finché fu possibile vedersi tra i lampi, mamme figli fratelli dalle case ancor più stranamente avvicinate nella terribile prospettiva si chiamarono, corsero gli uni verso gli altri, perdendosi nell’istante stesso in cui si toccavano, arrovesciati già morti tra le braccia di chi al mattino fu comandato ad aspettarli da fermo al momento del loro passaggio, qualche chilometro lontano. La malanotte durò sei ore di istanti tutti percepiti e per ognuno che le è sopravvissuto è solo il ricordo di una prima distrazione commessa per amor proprio contro gli altri che non ci son più…” Sono queste le parole del celebre poeta Alfonso Gatto (“La malanotte di Salerno – L’uscio delle case si aprì sull’abisso” scritto per il settimanale Epoca del 7 novembre 1954) che raccontano con enfasi dolente la tragedia che quasi settanta anni fa ha segnato profondamente la storia del Capoluogo campano. Quasi tutta la stampa dell’epoca, tra quotidiani e settimanali, dedicò per giorni all’infausto evento che coinvolse non solo la città di Salerno, ma anche parte della Costiera Amalfitana, pagine e pagine di articoli accompagnati anche da numerose testimonianze fotografiche agghiaccianti. Tra questi anche l’intervento, di un giovane inviato speciale del Corriere della Sera, Indro Montanelli, il quale il 28 ottobre 1954, sulla pagina del quotidiano milanese, pubblicava un articolo dal titolo “Non lasciamoli soli” che si concludeva con tale riflessione: “Forse in quest’angolo di paradiso, dove poeti e compositori sono venuti a cercare ispirazione e l’hanno trovata, c’è per chi vi è nato e deve viverci, qualcosa da rivedere e da fare. Forse, lavorare ognuno per conto suo a tirare su, giorno per giorno, e pietra su pietra, muriccioli bianchi per indigare fazzoletti di terra verde, non basta. Forse, bisogna mettersi a curare, tutti insieme, certi vecchi mali che da secoli affiggono queste colline rimaste senza il tessuto connettivo degli alberi. Forse, i disastri bisogna prevederli anche quando il cielo, il sole, il mare sorridono per trecento su trecentosessantacinque giorni dell’anno. E forse tutto ciò a questa gente sarà possibile farlo, se noialtri non la lasciamo sola, se finalmente cessiamo anche noi, di altre regioni meno benedette da Dio, ma anche meno esposte a simili catastrofi, di pensare soltanto ai nostri muriccioli.” In quella brutta notte il fiume Fusandola tracimò in corrispondenza del quartiere collinare di Canalone, devastandolo. L’area in questione rientra nel bacino idrografico del torrente Fusandola che è accompagnato da un ulteriore bacino ad ovest dell’Olivieri e ad est quello del Rafastia.

Tra questi anche l’intervento, di un giovane inviato speciale del Corriere della Sera, Indro Montanelli, il quale il 28 ottobre 1954, sulla pagina del quotidiano milanese, pubblicava un articolo dal titolo “Non lasciamoli soli” che si concludeva con tale riflessione: “Forse in quest’angolo di paradiso, dove poeti e compositori sono venuti a cercare ispirazione e l’hanno trovata, c’è per chi vi è nato e deve viverci, qualcosa da rivedere e da fare. Forse, lavorare ognuno per conto suo a tirare su, giorno per giorno, e pietra su pietra, muriccioli bianchi per indigare fazzoletti di terra verde, non basta. Forse, bisogna mettersi a curare, tutti insieme, certi vecchi mali che da secoli affiggono queste colline rimaste senza il tessuto connettivo degli alberi. Forse, i disastri bisogna prevederli anche quando il cielo, il sole, il mare sorridono per trecento su trecentosessantacinque giorni dell’anno. E forse tutto ciò a questa gente sarà possibile farlo, se noialtri non la lasciamo sola, se finalmente cessiamo anche noi, di altre regioni meno benedette da Dio, ma anche meno esposte a simili catastrofi, di pensare soltanto ai nostri muriccioli.” In quella brutta notte il fiume Fusandola tracimò in corrispondenza del quartiere collinare di Canalone, devastandolo. L’area in questione rientra nel bacino idrografico del torrente Fusandola che è accompagnato da un ulteriore bacino ad ovest dell’Olivieri e ad est quello del Rafastia.

Oltre alle innumerevoli criticità presenti a Salerno città, numerosi furono i danni presentatisi anche nel vallone del fiume Bonea a Vietri sul Mare, dove la mota invase persino il cimitero, mentre, sempre in Costiera un altro fiume, il Reginna Maior, portò morte e distruzione. Secondo lo storico Arcangelo Amarotta, al 2 novembre si contavano più di 300 morti (di cui 41 nel sol quartiere di Canalone) 808 famiglie senza tetto (5466 persone), ben 119 aziende industriali danneggiate, danni anche per 245 botteghe artigiane e 413 esercizi commerciali. Devastato quasi tutto il territorio, dai terreni agricoli, alle strade comunali. Numerosi furono i danni anche alle reti fognarie e ai sistemi elettrici, parzialmente distrutto il tratto ferroviario tra Salerno e Cava de’ Tirreni, alcuni tratti dell’Amalfitana e delle provinciali per Cava e Valico di Chiunzi. Si sono dedicate, in ricordo del tragico evento, alcune lapidi o elementi artistico-commemorativi (poco conosciuti dagli stessi salernitani). E’ del 2004 la deposizione nel rione Canalone di una lapide commemorativa e del 2005 l’istallazione di un’altra lapide in prossimità della chiesa dell’Annunziata.

Oltre alle innumerevoli criticità presenti a Salerno città, numerosi furono i danni presentatisi anche nel vallone del fiume Bonea a Vietri sul Mare, dove la mota invase persino il cimitero, mentre, sempre in Costiera un altro fiume, il Reginna Maior, portò morte e distruzione. Secondo lo storico Arcangelo Amarotta, al 2 novembre si contavano più di 300 morti (di cui 41 nel sol quartiere di Canalone) 808 famiglie senza tetto (5466 persone), ben 119 aziende industriali danneggiate, danni anche per 245 botteghe artigiane e 413 esercizi commerciali. Devastato quasi tutto il territorio, dai terreni agricoli, alle strade comunali. Numerosi furono i danni anche alle reti fognarie e ai sistemi elettrici, parzialmente distrutto il tratto ferroviario tra Salerno e Cava de’ Tirreni, alcuni tratti dell’Amalfitana e delle provinciali per Cava e Valico di Chiunzi. Si sono dedicate, in ricordo del tragico evento, alcune lapidi o elementi artistico-commemorativi (poco conosciuti dagli stessi salernitani). E’ del 2004 la deposizione nel rione Canalone di una lapide commemorativa e del 2005 l’istallazione di un’altra lapide in prossimità della chiesa dell’Annunziata. Un muretto-lapide fu innalzato, invece, nel quartiere Mariconda nel dicembre 2014. Molto interessanti, ma quasi dimenticate, invece, risultano le opere d’arte realizzate dal salernitano Pasquale Avallone: la prima posta nella parte ovest del cimitero di Salerno (dove furono sepolte le vittime dell’alluvione), ovvero una stele “Monumento ricordo alle vittime dell’alluvione” realizzata pochi anni dopo l’evento, e una ulteriore nel quartiere Santa Margherita conclusa nel giugno del 1957 che mostra una figura bronzea di donna simbolo della Riconoscenza con una fiamma sulla mano.

Un muretto-lapide fu innalzato, invece, nel quartiere Mariconda nel dicembre 2014. Molto interessanti, ma quasi dimenticate, invece, risultano le opere d’arte realizzate dal salernitano Pasquale Avallone: la prima posta nella parte ovest del cimitero di Salerno (dove furono sepolte le vittime dell’alluvione), ovvero una stele “Monumento ricordo alle vittime dell’alluvione” realizzata pochi anni dopo l’evento, e una ulteriore nel quartiere Santa Margherita conclusa nel giugno del 1957 che mostra una figura bronzea di donna simbolo della Riconoscenza con una fiamma sulla mano.

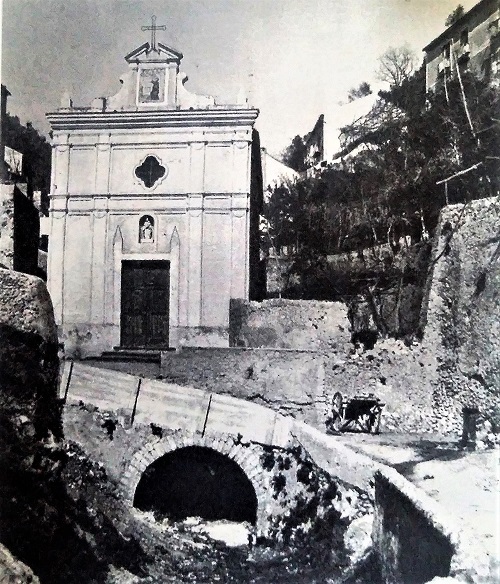

Immagine drammaticamente iconica della tragedia dell’alluvione di Salerno è la chiesa di San Gaetano, nel quartiere di Canalone, spazzata via dalla furia del torrente Fusandola. Ben descritta da Aniello Ragone, la sacra struttura fu voluta dagli abitanti del quartiere e dallo stesso Parroco don Matteo Quagliariello. La sua edificazione fu accompagnata anche da un raccolta fondi e aiutata economicamente, poco dopo, anche dall’Amministrazione Comunale. All’inizio del 1899 il Consiglio Comunale accolse una istanza presentata dall’Assessore Giordano che proponeva la concessione dell’occupazione gratuita di un’area per la realizzazione di una chiesa da posizionarsi sopra l’alveo del torrente Fusandola. La posa della prima pietra si ebbe nel maggio del 1899, mentre la chiesa inaugurata nell’ottobre del 1905. La struttura è già evidente nella rappresentazione grafica della pianta particellare per la realizzazione dell’Acquedotto Consorziale dell’Ausino risalente al 1907 sull’area di Canalone. Qualche anno dopo, nel 1912 nella “Pianta della città di Salerno” la chiesa è ben evidenziata insieme al torrente Fusandola e tutto il suo alveo (entrambe le planimetrie sono conservate presso l’Archivio Storico del Comune di Salerno).

Immagine drammaticamente iconica della tragedia dell’alluvione di Salerno è la chiesa di San Gaetano, nel quartiere di Canalone, spazzata via dalla furia del torrente Fusandola. Ben descritta da Aniello Ragone, la sacra struttura fu voluta dagli abitanti del quartiere e dallo stesso Parroco don Matteo Quagliariello. La sua edificazione fu accompagnata anche da un raccolta fondi e aiutata economicamente, poco dopo, anche dall’Amministrazione Comunale. All’inizio del 1899 il Consiglio Comunale accolse una istanza presentata dall’Assessore Giordano che proponeva la concessione dell’occupazione gratuita di un’area per la realizzazione di una chiesa da posizionarsi sopra l’alveo del torrente Fusandola. La posa della prima pietra si ebbe nel maggio del 1899, mentre la chiesa inaugurata nell’ottobre del 1905. La struttura è già evidente nella rappresentazione grafica della pianta particellare per la realizzazione dell’Acquedotto Consorziale dell’Ausino risalente al 1907 sull’area di Canalone. Qualche anno dopo, nel 1912 nella “Pianta della città di Salerno” la chiesa è ben evidenziata insieme al torrente Fusandola e tutto il suo alveo (entrambe le planimetrie sono conservate presso l’Archivio Storico del Comune di Salerno).

La struttura era ad una unica navata, la cui facciata (che si può ammirare in una foto del 1929) risultava in uno stile semplice classicheggiante con unico portone d’ingresso, con doppio ordine scandito dalla presenza di quattro lesene lisce con, al centro, una piccola finestra quadrilobata e una nicchia sottostante che accoglieva la statua della Madonna del Carmine. La chiesetta, a seguito di ingenti danni causati dai bombardamenti del settembre 1943, venne recuperata all’inizio degli anni ‘50, per poi essere travolta dal torrente Fusandola, in piena, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 1954. La particolare posizione della chiesa, esattamente al centro dell’alveo del Fusandola, molto probabilmente, fu sottovalutata e non si tenne conto dell’eventuale pericolosità del torrente stesso. Giunsero molti aiuti economici stanziati dal Governo presieduto dall’On. le Scelba; una buona parte degli sfollati furono ricollocati, in case popolari, nei nuovi quartieri ad est di Salerno tra Pastena e Santa Margherita, mentre furono, allora, eseguite sistemazioni strutturali lungo i bacini idrografici con la realizzazione di muri spondali e pulizia delle parti tombate degli alvei che attraversano la città (manutenzioni che oggi non sono affatto contemplate). Ciononostante, appena pochi anni dopo la tragedia, in pieno boom edilizio, non lontano dagli alvei del Funsandola e del Rafastia, numerosi edifici di grande dimensioni furono innalzati nella totale indifferenza della pericolosità di queste aree e di ciò che accadde neanche 10 anni prima. Dal PUC – Piano Urbanistico Comunale – di Salerno sulla tavola del Rischio Idrogeologico, le aree a rischio frane e a rischio alluvioni sono pochissime e troppo ristrette. Interventi di stabilizzazione e ancoraggio per evitare lo scollamento dei sedimenti sciolti non sono stati mai effettuati; inoltre, inesistenti sono le opere che possano contenere detriti in caso di eventi alluvionali. La riflessione, nel ricordare l’Alluvione di Salerno del 1954 e onorare la memoria di quanti furono travolti dal fango perdendo tutto anche la propria vita, con storie e foto dell’epoca, dovrebbe essere il punto di partenza per affrontare seriamente i problemi tuttora esistenti in alcune aree geomorfologicamente critiche con opere di messa in sicurezza del nostro delicato ma meraviglioso territorio salernitano.

I quotidiani da cui provengono le foto sono conservati all’interno della Biblioteca Provinciale di Salerno, sezione Emeroteca.

Per approfondimenti sui monumenti commemorativi si rimanda al seguente link: