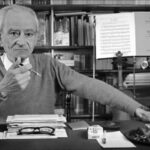

Il 7 gennaio nasceva a Livorno il grande poeta Giorgio Caproni

Compleanno

Avevo salutato

tutti, uno per uno.

Infatti, non sapevo

Se sarei ritornato.

Per strada mi sono voltato,

prima di scantonare a destra.

Nessuno s’era affacciato

(nemmeno io) alla finestra

Araldica

Amore, com’è ferito

Il secolo, e come siamo soli

-tu, io – nel grigiore

che non ha nome. Finito

è il tempo dell’usignolo

e del leone. Il blasone è infranto. Il liocorno

orma non ha lasciato

sul suolo: l’Ombra, è in cuore.

Senza esclamativi

Com’è alto il dolore.

L’amore, com’è bestia.

Vuoto delle parole

che scavano nel vuoto vuoti

monumenti di vuoto. Vuoto

del grano che già raggiunse

nel sole l’altezza del cuore.

Il 7 Gennaio 1912 nasce a Livorno, Giorgio Caproni, uno dei massimi poeti del Novecento. Di origini modeste, il padre Attilio è ragioniere e la madre, Anna Picchi, sarta. Nel periodo della Prima Guerra Mondiale si trasferisce insieme alla madre e al fratello Pierfrancesco (due anni più grande di lui) in casa di una parente, Italia Bagni, mentre il padre è richiamato alle armi. Sono anni duri, sia per motivi economici sia per le nefandezze della guerra che lasciano un profondo solco nella sensibilità del poeta. Nel 1922 arriva quello che sarà l’avvenimento più significativo della sua vita: il trasferimento a Genova, che lui definirà “la mia vera città“. Terminate le scuole medie, s’iscrive all’Istituto musicale “G. Verdi”, dove studia violino. A diciotto anni rinuncia definitivamente all’ambizione di diventare musicista e s’iscrive al Magistero di Torino, ma presto abbandonerà anche gli studi. Inizia in quegli anni a scrivere i primi versi poetici: non soddisfatto del risultato ottenuto strappa i fogli gettando via tutto. E’ il periodo degli incontri con i nuovi poeti dell’epoca: Montale e Ungaretti. Colpito dalle pagine di “Ossi di seppia”, afferma: “saranno per sempre parte del mio essere”. Nel 1933, pubblica le sue prime poesie, “Vespro” e “Prima luce”, su due riviste letterarie. Nel 1935 inizia ad insegnare alle scuole elementari, prima a Rovegno poi ad Arenzano. Nel 1938 pubblica “Ballo a Fontanigorda” per l’editore Emiliano degli Orfini; sempre nello stesso anno si trasferisce a Roma restandovi solo quattro mesi. Nel 1939 è richiamato alle armi e nel mese di maggio dello stesso anno, nasce la sua primogenita, Silvana. La guerra avrà gran rilevanza per la vita del poeta che trascorre diciannove mesi in Val Trebbia, in zona partigiana. Nell’ottobre del 1945 rientra a Roma dove resterà fino al 1973 svolgendo l’attività di maestro elementare e conoscerà vari scrittori tra cui Cassola, Fortini, Pratolini, e instaurerà rapporti con altri personaggi della cultura, con uno sopra tutti: Pasolini. Per Caproni, sono anni di creatività basati sulla prosa e sulla pubblicazione di articoli relativi a vari argomenti letterari e filosofici. Aderisce al Partito Socialista e nel 1948 partecipa a Varsavia al primo “Congresso mondiale degli intellettuali per la pace“. Nel 1949 torna a Livorno alla ricerca della tomba dei nonni e riscopre l’amore per la sua città natia:

“Scendo a Livorno e subito ne ho impressione rallegrante. Da quel momento amo la mia città, di cui non mi dicevo più…Esisterà sempre, finché esisto io, questa città, malata di spazio nella mia mente, col suo sapore di gelati nell’odor di pesce del Mercato Centrale lungo i Fossi e con l’illimitato asfalto del Voltone”

Nel 1952 Stanze della funicolare vince il Premio Viareggio e dopo sette anni, nel 1959, pubblica Il passaggio di Enea. Sempre in quell’anno vince nuovamente il Premio Viareggio con Il seme del piangere. Le sue opere rappresentano un grande patrimonio letterario: Come un’allegoria, 1936; Ballo a Fontanigorda, 1938; Finzioni, 1941; Cronistoria, 1943; Il passaggio d’Enea, 1956; Il seme del piangere, 1959; Congedo del viaggiatore cerimonioso, 1965; Il muro della terra, 1975; Poesie (1932-1991), 1995; L’ultimo borgo (Poesie 1932-1978), a cura di Giovanni Raboni, Milano, Rizzoli, 1980; Il franco cacciatore, Milano, Garzanti, 1982; Il labirinto, Milano, Garzanti, 1984; Il conte di Kevenhuller, Milano, Garzanti, 1986;

“La sua poesia, che mescola lingua popolare e lingua colta e si articola in una sintassi strappata e ansiosa, in una musica che è insieme dissonante e squisita, esprime un attaccamento sofferto alla realtà quotidiana e sublima la propria matrice di pena in una suggestiva ‘epica casalinga’. Gli accenti di aspra solitudine delle ultime raccolte approdano a una sorta di religiosità senza fede” (Enciclopedia della Letteratura, Garzanti)

“Poesie” (1932-1986), Milano, Garzanti, 1986 raccoglie tutte le opere poetiche tranne Res Amissa (pubblicata dopo la sua morte) – dalla quale è tratta Versicoli quasi ecologici, oggetto del tema di esame di maturità in Italia, nell’anno 2017.

Morì a Roma il 22 gennaio 1990. È sepolto con la moglie Rina nel cimitero di Loco di Rovegno.