Masuccio Salernitano e il mistero della sepoltura in Santa Maria de Alimundo.

Nel cuore del centro storico alto di Salerno, nell’area denominata Plaium Montis, sorge un’antica chiesa di origine longobarda, Santa Maria de Alimundo, un luogo sacro la cui storia sembrerebbe essere legata al famoso scrittore e novellista del XV secolo Tommaso Guardati, detto Masuccio Salernitano. Della sua vita, così come anche della sua morte, non vi sono che poche incerte e frammentarie informazioni sebbene, secondo le attestazioni di numerosi storici accreditati, tra i quali Vincenzo de Simone, Matteo Fiore e Luciana Baldassari, la sua nascita sarebbe avvenuta a Salerno tra il 1410 e il 1415.

Il padre, Loise Guardati, di origine sorrentina, era segretario del Principe di Salerno Raimondello Orsini, la madre, Margheritella, era invece figlia di Tommaso Mariconda, cavaliere della regina Margherita di Durazzo. La sua prima formazione culturale avvenne sicuramente a Salerno prima della venuta degli Aragonesi. Lesse autori classici come Ovidio e Giovenale, studiò il latino e si avvicinò ai più importanti scrittori volgari del tempo come Petrarca, Dante e Boccaccio. Sposò, nel 1440, Cristina de Pandis dalla quale ebbe ben 5 figli, instaurando, inoltre, profondi legami con l’ambiente intellettuale napoletano della monarchia aragonese. La sua frequentazione della città partenopea è ben comprensibile dalla lettura della sua unica opera letteraria, “Il Novellino”, scritto tra il 1450 e il 1457, in cui l’autore rivolge diverse dediche a personaggi dell’ambiente culturale e politico napoletano. Con l’ascesa del nuovo Principe di Salerno, Roberto Sanseverino, venne nominato suo segretario nel 1463, continuando, di fatto, la tradizione del padre. Di chiara ispirazione boccaccesca “Il Novellino”, pubblicato a Napoli un anno dopo la sua morte (sopraggiunta nel1475), risulta costituito da 50 novelle nelle quali l’uso dei latinismi e le numerose forme napoletane ben si accomunano alle descrizioni e alle atmosfere di allora. L’opera venne pubblicata ancora incompleta senza che l’autore avesse potuto risistemare e revisionare tutto il materiale dei suoi racconti. Ogni novella è preceduta da un prologo e si conclude con un congedo che ha lo scopo di chiarire meglio la storia. Dopo le due edizioni della fine del XV secolo, quella milanese e la veneziana, l’opera del Masuccio venne identificata come opera anticlericale e addirittura inserita nell’indice dei libri proibiti. Solo molti secoli dopo e precisamente nel 1874, viene nuovamente ristampata a Napoli da Luigi Settembrini. Ancora oggi un mistero avvolge la sepoltura del “Masuccio”. Tutto ciò che resta dell’autore è, forse, un epitaffio collocato sulla lapide e scritto da Giovanni Pontano, uno dei massimi rappresentanti dell’umanesimo napoletano: “Masutius nomen, patria generosa Salernum, haec simul et ortum praebuit et rapuit”. Di sicuro è che i ministri della Chiesa locale, ripetutamente beffeggiati dall’autore per i loro cattivi costumi, non avevano alcun interesse a farlo seppellire in un luogo sacro come una chiesa (per quel tempo, infatti, i cimiteri non esistevano ancora, e le sepolture avvenivano nelle fosse comuni, per i meno abbienti, mentre i personaggi importanti venivano inumati all’interno delle chiese o di luoghi sacri in generale secondo la cosiddetta “sepoltura ad sanctos et apud ecclesiam”). Secondo lo storico salernitano, Matteo Fiore, il corpo di Masuccio giace all’interno della chiesa di Santa Maria de Alimundo. Per lo storico Vincenzo de Simone, invece, la tomba di Masuccio sembrerebbe collocata all’interno del chiostro del convento di san Francesco, dove la famiglia Guardati aveva già delle proprie sepolture. Il mistero, tuttavia, s’infittisce poiché, sebbene Tommaso Guardati fosse stato bollato dalla Chiesa come anticlericale e dunque non degno di sepoltura in luogo sacro, secondo lo storico Fiore, essendo il Masuccio compatrono, insieme allo zio Tommaso Mariconda, della chiesa di Santa Maria de Alimundo della quale il figlio Loisio era addirittura abate, la sua salma poteva, nonostante tutto, essere sepolta all’interno di una chiesa. Al centro della chiesa si conserva una lapide, stranamente senza iscrizione, che magari, indagando un po’, potrebbe svelare il mistero della sepoltura dell’illustre cittadino salernitano. Collocata in Salita Intendenza Vecchia, la chiesa, secondo gli studi dello storico de Simone, fu realizzata, in epoca longobarda, per volere dei figli del conte Guaiferio, per celebrare santa Maria Madre di Dio. E’ del gennaio 1048 la prima testimonianza dell’edificio, sebbene anche altre fonti storiche la riconoscono già nel 954, anno della traslazione di San Matteo, tra le chiese per la processione del 6 maggio in onore al Santo Patrono. Nel suo patronato ritroviamo, nei secoli, numerose famiglie come i Solimele, i da Procida, Tommaso Mariconda, Masuccio Salernitano, i de Fesa e i Vagas. Le condizioni statiche dell’edificio erano, purtroppo, già precarie, in occasione della Visita Pastorale del 1 marzo 1659. Sessantasei anni dopo, la chiesa risultava in parte crollata e solo dopo una ulteriore Visita Pastorale, nel 1730, si intima alla famiglia Picillo la riedificazione della chiesa.

Collocata in Salita Intendenza Vecchia, la chiesa, secondo gli studi dello storico de Simone, fu realizzata, in epoca longobarda, per volere dei figli del conte Guaiferio, per celebrare santa Maria Madre di Dio. E’ del gennaio 1048 la prima testimonianza dell’edificio, sebbene anche altre fonti storiche la riconoscono già nel 954, anno della traslazione di San Matteo, tra le chiese per la processione del 6 maggio in onore al Santo Patrono. Nel suo patronato ritroviamo, nei secoli, numerose famiglie come i Solimele, i da Procida, Tommaso Mariconda, Masuccio Salernitano, i de Fesa e i Vagas. Le condizioni statiche dell’edificio erano, purtroppo, già precarie, in occasione della Visita Pastorale del 1 marzo 1659. Sessantasei anni dopo, la chiesa risultava in parte crollata e solo dopo una ulteriore Visita Pastorale, nel 1730, si intima alla famiglia Picillo la riedificazione della chiesa.

Nulla della chiesa longobarda, a oggi è sopravvissuto. Tuttavia rimangono le tracce di un ambiente settecentesco. Parte della facciata, quella a monte, risulta inglobata a un caseggiato realizzato probabilmente nel ’600, mentre sul portale si intravedono ancora tracce di un trittico. Sulla destra dell’ingresso, invece, si può scorgere una nicchia con arco acuto mentre, nella sua parte alta, si scorge un susseguirsi di archi intrecciati bicromatici, dall’intonaco rosso e azzurro.

Nulla della chiesa longobarda, a oggi è sopravvissuto. Tuttavia rimangono le tracce di un ambiente settecentesco. Parte della facciata, quella a monte, risulta inglobata a un caseggiato realizzato probabilmente nel ’600, mentre sul portale si intravedono ancora tracce di un trittico. Sulla destra dell’ingresso, invece, si può scorgere una nicchia con arco acuto mentre, nella sua parte alta, si scorge un susseguirsi di archi intrecciati bicromatici, dall’intonaco rosso e azzurro.

Il suo interno è a unica navata, sebbene la chiesa era, con molta probabilità, inizialmente a tre navate, con volta a botte e caratterizzata da elementi tipici del XVIII secolo. Le pareti presentano alcune lesene con capitelli corinzi, mentre sopra i capitelli corre una grande fascia dalla quale, in corrispondenza dei capitelli, partono degli arconi. Nell’arco dello scorso secolo la struttura ha ospitato anche una scuola ed è stata utilizzata come civile abitazione.

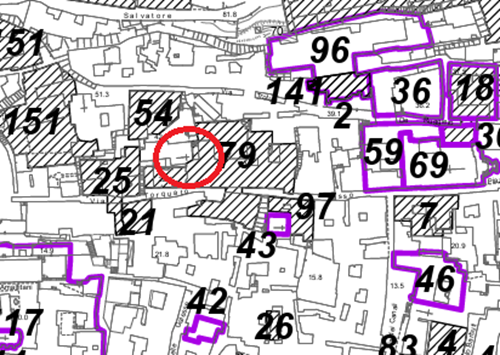

Santa Maria de Alimundo, rientra nel Catalogo generale dei Beni Culturali ma, nonostante ciò, non è indicata o segnata, nel PUC (Piano urbanistico Comunale di Salerno), nello stralcio Vincoli beni Culturali (artt10,45 D.Lgs.42/2004e s.m.i.) Foglio 4 aggiornamento 2019. La ritroviamo invece nel progetto di ricerca “Horizon 2020 CLIC”, finanziato dalla Commissione europea, con una mappa del patrimonio storico di Salerno in cui si evidenziano gli immobili in stato di riuso, abbandono e sottoutilizzo.

La chiesa è stata, nel periodo pre-covid, oggetto di numerose iniziative finalizzate al suo recupero e riutilizzo. Nonostante una cospicua somma (753414,79 euro) destinata al recupero dell’immobile storico proveniente dai fondi europei PICS (Programma Integrato Città Sostenibile) che presentava anche un programma di recupero di ulteriori immobili storici come Palazzo Genovese, Casa del Combattente, Palazzina liberty ex MCM, con Delibera Comunale del 14 gennaio 2020 tali fondi furono dirottati per il recupero del Parco Mercatello. Si spera, vivamente, che dai Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027, ben 6 miliardi e mezzo assegnati alla Campana, possano finalmente uscire le risorse per il recupero della chiesa sono ancora, nonostante tutto, fiducioso!