La storia del Monastero di San Michele nel quartiere Orto Magno

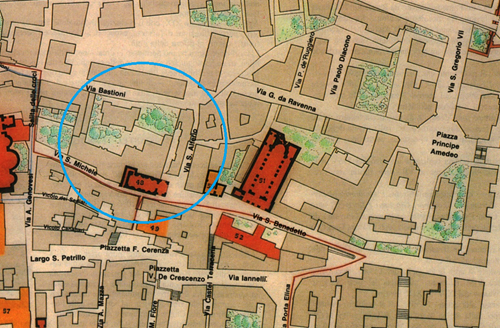

All’interno dell’antico quartiere “Orto Magno”, nella parte più orientale del centro storico di Salerno, una sorta di piccolo altopiano naturale compreso tra due corsi d’acqua (il Sant’Eremita e il Rafastia) divenuto, per volontà del principe longobardo Arechi II, parte integrante dell’ampliamento delle mura orientali della città medievale (VIII secolo d.C.), sono presenti elementi architettonici e storici di forte impatto visivo

tra i quali spiccano per maestosità il Monastero di San Benedetto risalente al IX secolo d.C. circa, l’acquedotto medioevale, coevo al monastero, il Real Castelnuovo risalente al ‘400 (dimora della regina Margherita di Durazzo), la chiesetta di San martino (attuale chiesa di Sant’Apollonia) e più a ovest, quel che resta del presunto Castel Terracena (di epoca normanna) e il Monastero di San Michele e Santo Stefano.

tra i quali spiccano per maestosità il Monastero di San Benedetto risalente al IX secolo d.C. circa, l’acquedotto medioevale, coevo al monastero, il Real Castelnuovo risalente al ‘400 (dimora della regina Margherita di Durazzo), la chiesetta di San martino (attuale chiesa di Sant’Apollonia) e più a ovest, quel che resta del presunto Castel Terracena (di epoca normanna) e il Monastero di San Michele e Santo Stefano.

Di quest’ultimo, in particolare, fonti certe affermano che le prime testimonianze dell’edificio religioso risalgono al marzo del 1039. Secondo lo storico Vincenzo De Simone, è erronea l’indicazione dell’anno 991 d.C., che vorrebbe il monastero fondato dal conte Guido e dalla moglie Aloara, per una semplice omonimia di luoghi di culto. Lo storico Michele de Angelis era, infatti, convinto che il monastero si trovasse nei pressi di Porta Elina, che per lui insisteva su via San Benedetto; in realtà quest’ultimo si trovava alla fine dell’attuale via Mercanti, quindi un po’ più a sud del Monastero in questione. Sul finire del XIII secolo, nel 1297, si insediarono nel monastero le benedettine di San Lorenzo, mentre dal 1589, con l’arrivo di un gran numero di monache clarisse, il monastero divenne una comunità francescana. A causa della riforma dei monasteri, voluta da Papa Sisto V, il 10 giugno 1589 le monache di San Michele e di Santa Sofia si unirono a quelle di San Giorgio, lasciando completamente disabitato il monastero. L’intento del Papa non venne rispettato a lungo, infatti già il 4 novembre 1589 il luogo risultava occupato dalle benedettine del Santa Maria Monialium! Il Monastero venne nuovamente riconosciuto attivo a tutti gli effetti, grazie a una lettera della Santa Sede pervenuta all’arcivescovo Lucio Sanseverino il 15 gennaio 1619. Il 20 aprile sempre del 1619 l’arcivescovo ordinò che la comunità si legasse all’ordine di Santa Chiara.

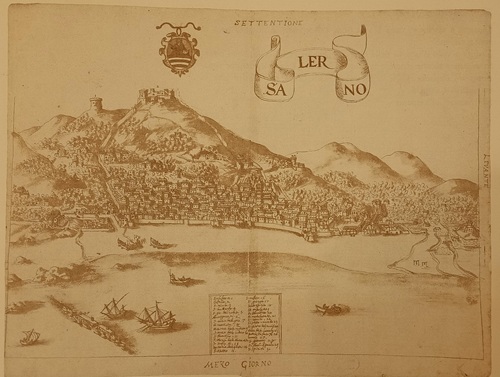

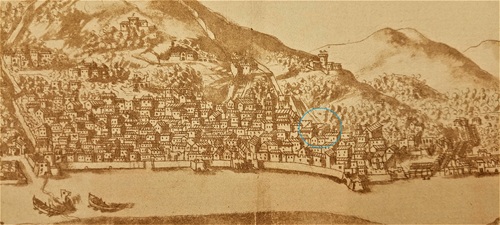

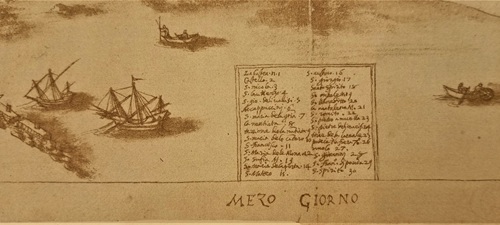

Dall’osservazione della Tavola di una veduta a volo d’uccello di Salerno, dell’agostiniano Angelo Rocca, in viaggio per le città del sud Italia tra il 1583 e l’anno successivo, si può ben individuare l’area di ubicazione del monastero. Nella parte più ad est delle antiche mura, infatti, scorgiamo l’acquedotto medioevale, mentre più ad ovest è ben evidente la chiesa di San Bendetto con il suo campanile, indicato con il numero 20 (S. Beneditto). Il Monastero di San Michele, posto ancora più ad occidente, è indicato col numero 19 (S. Michele M.) dove si notano i due corpi di fabbrica che compongono il monastero: quello est-ovest posto lungo via San Michele e l’altro, direzione nord-sud, che insiste sull’attuale via Sant’Alferio. Nella seconda metà del XVIII secolo, il monastero, viene sottoposto a lavori di recupero, periziati dal Regio Tavolario Carlo Sessa che individua un piano terra, un primo piano destinato al Refettorio, a sua volta collegato al piano superiore dove erano posizionate le stanze delle converse. Era presente anche un forno in prossimità del dormitorio, mentre un ulteriore forno è collocato in giardino in prossimità di un ambiente lavatoio.

Il Monastero di San Michele, posto ancora più ad occidente, è indicato col numero 19 (S. Michele M.) dove si notano i due corpi di fabbrica che compongono il monastero: quello est-ovest posto lungo via San Michele e l’altro, direzione nord-sud, che insiste sull’attuale via Sant’Alferio. Nella seconda metà del XVIII secolo, il monastero, viene sottoposto a lavori di recupero, periziati dal Regio Tavolario Carlo Sessa che individua un piano terra, un primo piano destinato al Refettorio, a sua volta collegato al piano superiore dove erano posizionate le stanze delle converse. Era presente anche un forno in prossimità del dormitorio, mentre un ulteriore forno è collocato in giardino in prossimità di un ambiente lavatoio.

Il monastero è ancora ben evidenziato nella Tavola dell’architetto Malpica (custodita nell’Archivio di Stato di Salerno) risalente al 1862. Tale rappresentazione, correlata al progetto di costruzione dell’attuale Corso Vittorio Emanuele II, evidenzia tutta l’area orientale di Portanova compresa quella di San Benedetto e di San Michele, che nella Tavola è ben rappresentato: si può ammirare l’intero lotto del monastero, in cui è evidenziato il “Giardino del Monastero detto di S. Michele” (con i viali, le alberature e i prati) delimitato, a nord, dalla “Strada dell’Addolorata”, ad ovest dalla “Salita delle Croci”, a sud, dalla Strada di San Michele con il corpo di fabbrica che si affaccia su di essa e, infine, ad est dall’altro corpo di fabbrica con la scritta “Monastero”. Dopo pochi anni dalla realizzazione del Malpica, nel 1866 il monastero viene soppresso: la chiesa è affidata al clero secolare, mentre il resto dell’edificio diventa Ufficio di Leva.

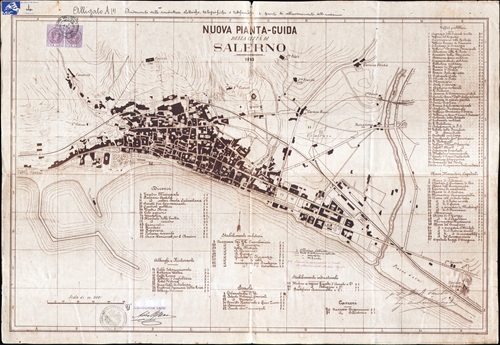

Altra rappresentazione della città di Salerno, in cui si evidenzia la chiesa e l’ex monastero di San Michele è quella depositata nell’Archivio di Stato dei Salerno risalente al 1903 “Nuova Pianta-Guida della Città di Salerno”. E’ indicata con il numero 60 “Chiesa e monastero di San Michele” e ben si nota ancora il giardino delimitato dalle strade e dai due corpi di fabbrica della sacra struttura compresa la chiesa. Tra il 1941 e il 1981, buona parte dei locali e la chiesa risultano di proprietà dei Padri Lazzaristi per passare, poi, nel 1981 ai francescani. Alla fine del secolo scorso alcuni ambienti del piano terra e parte di quelli posti a nord, vengono occupati dalla pia Associazione AMASI, mentre altri locali risulteranno adibiti per i giovani scout. All’inizio del nuovo millennio, una parte dei locali del monastero di proprietà del Comune di Salerno vengono recuperati e trasformati in strutture ricettive, altri ambienti, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, sono stati sottoposti, negli anni, ad una accurato restauro e recupero attraverso un interessante Piano di Valorizzazione nel 2017, mentre nel 2018 assistiamo ad una ristrutturazione delle testimonianze architettoniche e archeologiche.

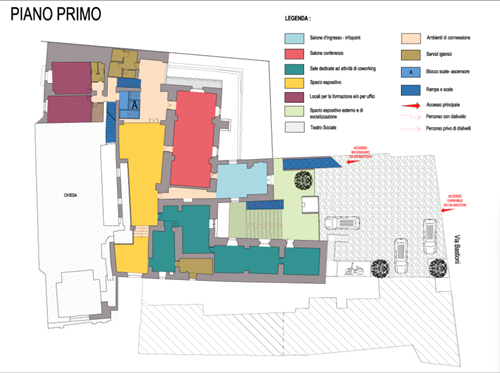

Vengono recuperati, nello specifico, una serie di corridoi, vani arcuati e ambienti di varie ampiezze con modanature e affreschi di pregio, frutto di una serie di stratificazioni storiche e interventi susseguiti nei secoli. L’ingresso, lato via San Michele, è caratterizzato da un elegante portale costituito da lesene che culminano con un timpano spezzato in pietra, al cui interno è presente una finestra ad arco. Dal portale d’ingresso si accede a un ambiente adibito a Parlatoio collegato con un altro ambiente rettangolare che comunica con la chiesa, la sagrestia e con uno spazio definito Sotterraneo. Al primo piano è presente una sala affrescata (l’antico Refettorio), mentre, il secondo piano ospita le camerate con le celle.

L’ingresso, lato via San Michele, è caratterizzato da un elegante portale costituito da lesene che culminano con un timpano spezzato in pietra, al cui interno è presente una finestra ad arco. Dal portale d’ingresso si accede a un ambiente adibito a Parlatoio collegato con un altro ambiente rettangolare che comunica con la chiesa, la sagrestia e con uno spazio definito Sotterraneo. Al primo piano è presente una sala affrescata (l’antico Refettorio), mentre, il secondo piano ospita le camerate con le celle.

Nell’ambiente d’ingresso, subito a destra, si scorge un interessante affresco cinquecentesco della Madonna con il Bambino Gesù, affiancata da San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, mentre in basso è raffigurata l’immagine del donatore. Interessante è la descrizione dell’architetto Antonio Forcellino, autore dei lavori di restauro: “Solo dopo i primi saggi che hanno rilevato parte di una nicchia sottostante l’affresco ovvero un antico ingresso alla chiesa adiacente, è stato possibile comprendere la motivazione della collocazione dell’affresco che inspiegabilmente galleggiava isolato nell’androne di ingresso. L’apertura venuta alla luce con gli intradossi decorati non solo ha rappresentato in se una interessante scoperta ma è stata determinante per contestualizzare l’affresco e dare senso a tutti gli ambienti circostanti”.

Completato l’intervento nel 2021, la struttura si è trasformata, quindi, in luogo di fruizione culturale e sociale di particolare importanza per tutto il territorio salernitano. Il Complesso di San Michele ospita, eventi, convegni e mostre, ma è sede anche di attività di formazione per il lavoro, laboratori didattici legati alle svariate forme di arte e socializzazione.

Il Complesso di San Michele ospita, eventi, convegni e mostre, ma è sede anche di attività di formazione per il lavoro, laboratori didattici legati alle svariate forme di arte e socializzazione.  Della chiesa medioevale, purtroppo, nulla è sopravvissuto ma ciò che attualmente vediamo è il frutto delle trasformazioni architettoniche conseguenti alla Controriforma. La chiesa è a navata unica e presenta eleganti stucchi in stile barocco, conserva una volta a botte unghiata e quattro cappelle.

Della chiesa medioevale, purtroppo, nulla è sopravvissuto ma ciò che attualmente vediamo è il frutto delle trasformazioni architettoniche conseguenti alla Controriforma. La chiesa è a navata unica e presenta eleganti stucchi in stile barocco, conserva una volta a botte unghiata e quattro cappelle.

La facciata esterna è divisa, attraverso delle cornici, in tre ripiani con grandi finestroni posti sopra il pronao (con volta decorata in stucco). Il portale risulta in marmo liscio. Sulla controfacciata dell’ingresso si erge il coro chiuso da una grata di legno (utilizzata dalle clarisse per prendere parte alla messa senza essere viste).

Sulla controfacciata dell’ingresso si erge il coro chiuso da una grata di legno (utilizzata dalle clarisse per prendere parte alla messa senza essere viste). Così come la vediamo adesso, la chiesa è il frutto dei lavori di ristrutturazione di fine XVIII secolo. Di particolare interesse artistico è il dipinto posto sull’altare (di marmi policromi con paliotto che presenta lo stemma francescano) firmato da M. Ricciardi e datato 1748, esso rappresenta la “Pentecoste”. Di gusto rocaille è, invece, la tela posta nella cappella di destra “San Francesco che detta la regola alle clarisse” firmata da G.B. Rossi e datata 1766, mentre in una cappella di sinistra è presente un dipinto di Scuola di Fancesco Solimena la “Pietà”.

Così come la vediamo adesso, la chiesa è il frutto dei lavori di ristrutturazione di fine XVIII secolo. Di particolare interesse artistico è il dipinto posto sull’altare (di marmi policromi con paliotto che presenta lo stemma francescano) firmato da M. Ricciardi e datato 1748, esso rappresenta la “Pentecoste”. Di gusto rocaille è, invece, la tela posta nella cappella di destra “San Francesco che detta la regola alle clarisse” firmata da G.B. Rossi e datata 1766, mentre in una cappella di sinistra è presente un dipinto di Scuola di Fancesco Solimena la “Pietà”.