Le Torri del principe longobardo Guaiferio: tra realtà storica e vicenda fantastica

Il conio del principe longobardo Gisulfo II (ottavo e ultimo principe di Salerno dal 1042 al 1077 d.C. anno in cui si accerta la conclusione della lunga dominazione longobarda con la detronizzazione da parte del cognato, il normanno Roberto il Guiscardo), mostra una prima rappresentazione, molto semplificata, della città di Salerno con le mura, il castello sulla sommità del colle (Monte Bonadies) e le numerose torri tra un muro merlato e un altro.

Sulla moneta si possono osservare, quasi al centro dell’area urbana, ulteriori mura, più o meno parallele a quelle meridionali, poste lungo la linea di costa, oggetto di interesse per tanti storici, tra i quali Arcangelo Amarotta, Vincenzo De Simone o ancora Mario Dell’Acqua. Quest’ultimo, in particolare, ha approfondito lo studio proprio sulle mura e le torri rappresentate sulla moneta di Gisulfo II.

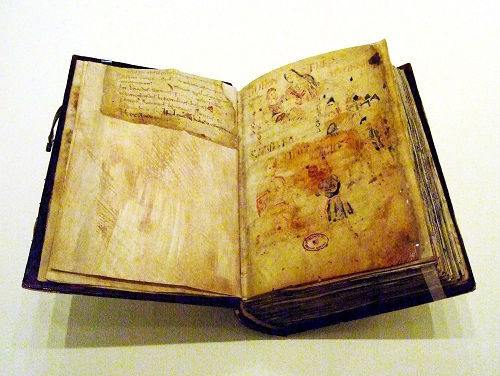

Le mura difensive, in epoca longobarda, hanno subito nel tempo numerose modifiche a iniziare da Arechi II. Un personaggio ancora oggi a molti sconosciuto, probabilmente un monaco benedettino legato alla Chiesa di San Benedetto a Salerno, descrive, nello specifico, in maniera piuttosto dettagliata nel suo “Chronicon Salernitanum”, le storie e le vicissitudini della Langobardia Minor, ovvero dei principati di Benevento e Salerno.

La narrazione dell’autore anonimo (profondo conoscitore della “Historia Langobardorum Beneventanorum” di Erchemperto), è per gli storici un aiuto prezioso in quanto riporta, tra le altre informazioni, anche tante vicissitudini della vita quotidiana di quel periodo e numerosi passaggi storici, in particolare proprio per la realizzazione del terzo ulteriore intervento sulle mura difensive salernitane.

Si narra che alla fine del IX secolo d.C. i territori salernitani erano, di fatto, presi d’assalto dalle scorribande dei saraceni che incutevano grande terrore nella popolazione stremata da continue devastazioni e inutili eccidi senza ragione, nonché dal peso dei tributi annuali richiesti dagli agareni (i saraceni). Nel Chronicon si riporta una interessante vicenda che mescola, come spesso accade in queste circostanze, fatti puramente inventanti ad eventi di storia reali, sebbene la descrizione delle torri volute dal principe Guaiferio (861-880 d.C.) sembrerebbe rispecchiare fedelmente la realtà dei fatti. Si legge, appunto, che un giorno un agareno di nome Arrane, venuto a Salerno, e di ritorno dal mare in prossimità delle mura meridionali incontrasse, per caso, il principe Guaiferio mentre si dirigeva verso le sue proprietà passando per Porta di Mare. La vicenda vuole che il povero agareno, sudicio di sudore, avvicinatosi al principe per chiedergli un fazzoletto per ripararsi il capo dal sole, ricevesse da Guaiferio, con espressione amichevole, in dono un telo. Al ritorno in Africa Arrane, venuto a conoscenza che una flotta di saraceni stava per raggiungere la città di Salerno, si ricordò del gentile gesto del principe longobardo e, una volta informatosi di tutti i particolari dei futuri piani di assalto, li rivelò a un amalfitano, Flurio, affinché informasse a sua volta il principe Guaiferio. Quest’ultimo nel prepararsi a una violenta e lunga battaglia contro i saraceni, fece modificare, in parte, le mura difensive della città, con la costruzione dell’antemurale nell’area meridionale e la realizzazione di una serie di alte torri ai lati delle stesse mura ma anche all’interno dell’area urbana. Così scrive l’anonimo nel “Chronicon Salernitanum”: “Cum in hunc modum Amelfitanus ille, Flurus nomine, seriatim Guaiferii principi omnia propalasset que audierat queque viderat, valde [empe perterritus] est nempe perterritus, nimiumque illius dicta credulus, ilico deposita omni segnicia, cum omni conamine undique urbem Salernitanam muniri iussit, atque quemadmodum Agarenus sagacissimus depromserat, a parte australis turrem mire magnitudinis necnon et altitudinis comere fecit. Illa vero que est ab occiduo, Capuani construxerunt, eo quod illo tunc tempore sub dicione Salerne civitatis degebant. Aliam namque Salernitani construxerunt, que dicitur mediana; et secus illam turrem aditum civitatis fecerunt, et foribus et seris denique munierunt; illam vero que est ab ortu solis, Tuscianesses operarunt, et illi illo in tempore fere dua milia fuerunt…” (cap.111). Come fa ben notare lo storico Mario Dell’Acqua, in questo passaggio si descrivono alcune torri tra cui una rientrante all’interno delle mura arechiane che fu solamente recuperata “a parte australis turrem” nei pressi di Porta Rateprandi ad ovest dei Gradoni della Lama. Furono, inoltre, realizzate altre nuove torri come la “turris ab occidio” in prossimità di Porta Nocerina, adesso definita Torre dei Ladri

nei pressi di Porta Rateprandi ad ovest dei Gradoni della Lama. Furono, inoltre, realizzate altre nuove torri come la “turris ab occidio” in prossimità di Porta Nocerina, adesso definita Torre dei Ladri , poi ad est, la “turris mediana” posta nella parte più bassa della Ripa Maior, a protezione della porta orientale della città esistente fino alla seconda metà del XIX secolo Porta Rotese

, poi ad est, la “turris mediana” posta nella parte più bassa della Ripa Maior, a protezione della porta orientale della città esistente fino alla seconda metà del XIX secolo Porta Rotese e ancora, sempre nell’area più orientale la “turris ab ortu solis”, tutte posizionate lungo il muro dell’area cosiddetta Ripa Maior, un’area che definisce il limite settentrionale della città compatta medioevale, caratterizzata da irregolarità naturale del territorio, che evidenzia, inoltre, anche il confine meridionale della Noba Civitas. Quest’ultima fu voluta dal principe Guaiferio che vi traferì la propria residenza (ci troviamo nell’area detta Plaium Montis), il tutto ben evidenziato nel famoso conio di Gisulfo II. Gli agareni, per mesi indebolirono le forze belliche dei salernitani, in un assedio devastante per tutta la popolazione, tuttavia, grazie all’ intuito del valoroso principe Guaiferio, che seppe approfittare di un momento critico per i saraceni, impegnati su altri due fronti, quello di Capua e l’altro di Benevento, si riuscì a bloccare definitivamente l’avanzata assalendo, senza preavviso, il nemico nella piana tra il fiume Irno e le ultimi propaggini del Colle Bellaria, proprio dove sarà realizzato un torrione sotto il Viceregno spagnolo.

e ancora, sempre nell’area più orientale la “turris ab ortu solis”, tutte posizionate lungo il muro dell’area cosiddetta Ripa Maior, un’area che definisce il limite settentrionale della città compatta medioevale, caratterizzata da irregolarità naturale del territorio, che evidenzia, inoltre, anche il confine meridionale della Noba Civitas. Quest’ultima fu voluta dal principe Guaiferio che vi traferì la propria residenza (ci troviamo nell’area detta Plaium Montis), il tutto ben evidenziato nel famoso conio di Gisulfo II. Gli agareni, per mesi indebolirono le forze belliche dei salernitani, in un assedio devastante per tutta la popolazione, tuttavia, grazie all’ intuito del valoroso principe Guaiferio, che seppe approfittare di un momento critico per i saraceni, impegnati su altri due fronti, quello di Capua e l’altro di Benevento, si riuscì a bloccare definitivamente l’avanzata assalendo, senza preavviso, il nemico nella piana tra il fiume Irno e le ultimi propaggini del Colle Bellaria, proprio dove sarà realizzato un torrione sotto il Viceregno spagnolo.

In questo lembo orientale fuori le mura urbiche erano accampati gli agareni: fu una vera e propria carneficina e per tale motivo il torrione che sorgerà proprio in quel luogo qualche secolo dopo fu nominato anche “Carnale”.