La stravagante storia delle due torri dette “Beccati questo” e “Beccati quest’altro”

Ad ovest del lago Trasimeno e poco più a sud del lago di Chiusi, due torri medievali di particolare bellezza e dai nomi bizzarri si innalzano a segnare uno storico confine. Le due strutture, di cui quella a ovest è detta “Beccati questo” e l’altra ad est “Beccati quest’altro”, nonostante la stretta vicinanza, non giacciono nella stessa regione ma delimitano il confine tra la Toscana (la prima) e l’Umbria (la seconda). Le due torri vennero edificate con l’iniziale funzione di semplice avvistamento dei due antichi confini. Quella posta in Toscana, nel Comune di Chiusi, ed eretta nel 1279 per volontà dalla fazione ghibellina delle Repubblica senese, a seguito di una vittoriosa battaglia contro i rivali Guelfi, si presenta oggi con alcuni interventi di rifacimento risalenti al 1427 ad opera degli architetti Maestro Sano di Simone e il Maestro Antonio del Terna.

Le due torri vennero edificate con l’iniziale funzione di semplice avvistamento dei due antichi confini. Quella posta in Toscana, nel Comune di Chiusi, ed eretta nel 1279 per volontà dalla fazione ghibellina delle Repubblica senese, a seguito di una vittoriosa battaglia contro i rivali Guelfi, si presenta oggi con alcuni interventi di rifacimento risalenti al 1427 ad opera degli architetti Maestro Sano di Simone e il Maestro Antonio del Terna. Con il suo stravagante nome di “Beccati questo”, la torre rappresentava una sorta di simbolo di dominio dei paludosi territori senesi confinanti con quelli perugini della Val di Chiana.

Con il suo stravagante nome di “Beccati questo”, la torre rappresentava una sorta di simbolo di dominio dei paludosi territori senesi confinanti con quelli perugini della Val di Chiana. Di riflesso i perugini, in risposta ai rivali senesi e in segno di beffa decisero di realizzare un’altra torre su di un poggio, poi chiamata “Beccati quest’altro” o anche “Beccati quello”. In realtà le due torri non furono mai quinta scenica di battaglie o di scontri tra perugini e senesi ma piuttosto semplici luoghi di scaramucce tra i drappelli militari. La funzione principale delle due possenti strutture era quella di passaggio delle merci, quindi di stazioni di gabelle e deflusso delle persone: attraverso un lungo ponte che univa le due torri e i due confini. Fin dal tempo dei romani, allorquando scorreva l’antico fiume del Clanis, le terre della Val di Chiana sono state interessate continuamente da fenomeni alluvionali sia naturali che indotti. Ad esempio, l’intervento ad opera dello Stato Pontificio per ovviare al problema delle pericolose piene del lago Trasimeno. Alla fine del XV secolo, infatti, venne arrecata dallo Stato della Chiesa una deviazione dei torrenti Rio Maggiore e Tresa, immissari del Trasimeno, per riversare le loro acque nella Val di Chiana senese, causando l’impaludamento di buona parte dei territori in questione e la parziale sommersione della torre senese.

Di riflesso i perugini, in risposta ai rivali senesi e in segno di beffa decisero di realizzare un’altra torre su di un poggio, poi chiamata “Beccati quest’altro” o anche “Beccati quello”. In realtà le due torri non furono mai quinta scenica di battaglie o di scontri tra perugini e senesi ma piuttosto semplici luoghi di scaramucce tra i drappelli militari. La funzione principale delle due possenti strutture era quella di passaggio delle merci, quindi di stazioni di gabelle e deflusso delle persone: attraverso un lungo ponte che univa le due torri e i due confini. Fin dal tempo dei romani, allorquando scorreva l’antico fiume del Clanis, le terre della Val di Chiana sono state interessate continuamente da fenomeni alluvionali sia naturali che indotti. Ad esempio, l’intervento ad opera dello Stato Pontificio per ovviare al problema delle pericolose piene del lago Trasimeno. Alla fine del XV secolo, infatti, venne arrecata dallo Stato della Chiesa una deviazione dei torrenti Rio Maggiore e Tresa, immissari del Trasimeno, per riversare le loro acque nella Val di Chiana senese, causando l’impaludamento di buona parte dei territori in questione e la parziale sommersione della torre senese.

Tale condizione ben si attesta in numerose rappresentazioni cartografiche a partire dalla più famosa realizzata da Leonardo da Vinci risalente al 1502, su incarico di Cesare Borgia (per la realizzazione, mai concretizzatasi, di un canale navigabile tra le città del Val d’Arno e il lago Trasimeno). Su tale planimetria (custodita nella Biblioteca reale dei Windsor, a Londra) oltre ad attestare come gran parte della Val di Chiana fosse, all’epoca, un grande acquitrino, si notano anche le due torri collegate tra loro da un ponte. Soltanto dopo il 1555, con la caduta dei senesi e il dominio mediceo, ebbe inizio un vero e proprio piano di bonifica, per la verità molto lento e controverso sia per problematiche di coordinazione delle opere idrauliche tra i due Stati confinanti, sia per difficoltà tecnico-economiche. Sebbene nel 1665 veniva stabilito un piano di lavori coordinati tra Stato Pontificio e Granducato di Toscana nelle aree comprese tra i chiari (laghi) di Chiusi e quello presente in prossimità di Città della Pieve (oggi scomparso), ancora nel XVII secolo la torre ad ovest risultava in parte sommersa come attestano, appunto, alcune antiche rappresentazioni.

In una planimetria della zona risalente al 1665 e depositata nell’Archivio di Stato di Siena “Pianta e Profilo di Operazioni stabilite nella Concordia del 1664 e qui segnate con lettere dell’Alfabeto e spiegate nella scrittura corrispondente sottoscritta q.to dì 12 d’Ottobre MDCLXV” si può notare come la torre “Beccati questo” sia ancora immersa nella palude collegata direttamente con il “Chiaro di Chiusi” ovvero l’omonimo lago.

In un’altra rappresentazione, quasi simile, risalente sempre al 1665 e custodita questa volta nell’Archivio di Stato di Firenze dal titolo “Pianta, e Profilo di Operazioni stabilite nella Concordia del 1664, e qui segnate con lettere dell’Alfabeto, e spiegate nella Scrittura corrispondente sottoscritta questo di 12 d’Ottobre 1665” si rappresenta anche il prospetto della torre del territorio toscano, dove è ben evidente l’acqua che in parte la sommerge. nel XVII secolo, inoltre, si realizzava un grande argine di sbarramento in corrispondenza del torrente Astrone, non lontano dalla confluenza col canale di Chiani, provocando un veloce allagamento della piana proprio in corrispondenza della torre “Beccati questo”.

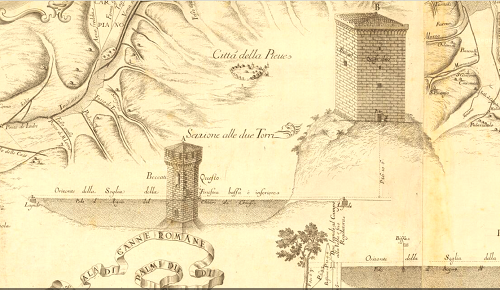

Ancora un’altra rappresentazione cartografica della zona è accompagnata dal disegno prospettico delle due torri disegnate con grande dettaglio di particolari architettonici. Si tratta di una rappresentazione depositata nell’archivio di Praga e risalente al 1719 dal titolo “Pianta e profilo dello stato dell’acque delle Chiane dal ponte di Valiano fino al ponte di Sotto e, di lì, al Muro grosso, riscontrata con quella fatta l’anno 1663 e 1664 e ridotta al presente stato nei mesi maggio e giugno 1719…”. Le due torri sono segnate con la lettera A “Beccati questo” e con la B “Beccati quest’altro”. Il “Beccati questo” di Chiusi risultava per tutta la sua parte basamentale sotto il livello delle paludi.

Allo stato attuale la torre senese si presenta come una medio struttura difensiva con tipologia architettonica dallo stampo senese a pianta ottagonale con merlature nella parte alta. L’edificio di proprietà pubblica, è realizzato interamente in pietra e alla sua sommità presenta delle ringhiere di sicurezza.

Allo stato attuale la torre senese si presenta come una medio struttura difensiva con tipologia architettonica dallo stampo senese a pianta ottagonale con merlature nella parte alta. L’edificio di proprietà pubblica, è realizzato interamente in pietra e alla sua sommità presenta delle ringhiere di sicurezza. La torre perugina “Beccati quest’altro”, scarna di elementi decorativi di rilievo e posta su una collinetta, risulta più grande della prima e a pianta squadrata. Di proprietà privata, presenta, purtroppo, delle lesioni sulla facciata nord-ovest, messe nel tempo in sicurezza. Sarebbe auspicabile un generale recupero di entrambe le torri che permetta eventualmente in seguito di visionarle anche al loro interno. Immerse in un territorio davvero suggestivo dal punto di vista storico-ambientale, ci sembrerebbe quasi di risentire “Chi siete? Quanti siete? Cosa portate……un fiorino! Ovvero le parole citate nel famoso film del 1984 che vede protagonisti Massimo Troisi e Roberto Benigni “Non ci resta che piangere”.

La torre perugina “Beccati quest’altro”, scarna di elementi decorativi di rilievo e posta su una collinetta, risulta più grande della prima e a pianta squadrata. Di proprietà privata, presenta, purtroppo, delle lesioni sulla facciata nord-ovest, messe nel tempo in sicurezza. Sarebbe auspicabile un generale recupero di entrambe le torri che permetta eventualmente in seguito di visionarle anche al loro interno. Immerse in un territorio davvero suggestivo dal punto di vista storico-ambientale, ci sembrerebbe quasi di risentire “Chi siete? Quanti siete? Cosa portate……un fiorino! Ovvero le parole citate nel famoso film del 1984 che vede protagonisti Massimo Troisi e Roberto Benigni “Non ci resta che piangere”.