L’ex Monastero dei Cappuccini con la chiesa di Santa Maria della Consolazione a Salerno in pieno degrado

A cavallo tra il XVI e il XVII secolo, il territorio salernitano fu interessato dall’insediamento di numerose comunità dell’Ordine Monastico Minorile dei Frati Cappuccini, le cui prime testimonianze nel capoluogo sono databili al 1560. Tra i tanti storici che hanno contribuito ad approfondire la conoscenza di questa antica struttura, ricordiamo certamente Rosa Carafa, Vincenzo De Simone, Vittoria Bonani, il Mazza e V. Criscuolo. L’ex Convento dei Cappuccini nacque a Salerno attorno a una preesistente chiesa dedicata a Santa Maria della Consolazione. Posto sulla parte alta del centro storico, all’interno delle antiche mura cittadine, l’insediamento religioso voluto dall’Arcivescovo Girolamo Seripando, non è l’unico convento di quest’area particolarmente panoramica.

Non lontano, più ad est, contorniata da alcuni terrazzamenti in prossimità delle mura orientali, sorge, infatti, la la chiesa di San Filippo Neri, ex cappella di Santa Croce e parte integrante del complesso conventuale, mentre più a sud, nella parte bassa, ritroviamo i Conventi di San Francesco e San Pietro a Majella. Ad ovest, infine, si innalzano quelli di San Nicola della Palma e di San Lorenzo. In un documento, custodito nell’Archivio Generale dei Cappuccini e risalente al 4 aprile 1560, pubblicato da V.Criscuolo, si attesta: “Il Convento dei frati Cappuccini della Città di Salerno…stà situato dentro le mura della Città, due tiri de Pietra sopra detta Città, it habitato, confinante alla strada che và al Castello, e mura de la Città. Fu fondato, (L’anno del Sig.re) 1560, da Homini vecchi, e frati …gli dicono che questo sito dove sta fondato il nostro Convento lo donarsi il Sigr. Marchionda Capograssi, ed altri suoi Parenti…” (alcuni membri dell’antica e altolocata famiglia Capograssi prestarono servizio presso i Normanni e gli Svevi). Tale realtà ebbe, fin da subito, particolare importanza per divenire unica e principale sede nella quale si assolvevano agli svariati compiti della Comunità dei frati presenti in tutta la Provincia. Alla metà del XVII secolo si attesta che all’interno del Convento erano presenti ben 43 celle, un’officina e una libreria, ospitando, nel XVIII secolo, tra laici e padri, 32 unità passate a 22 all’inizio del XIX secolo. Nel corso del XVIII secolo la chiesa, sottoposta a restauro, si adorna di un pregevole altare maggiore, in stile rococò, con marmi policromi (scomparso) realizzato dal napoletano Giuseppe Di Bernardo per volere del padre guardiano del Convento, e il cui atto notarile venne stipulato il 17 giugno 1777 all’interno del palazzo del patrizio Matteo Pinto. Nell’atto si descrive la tipologia di materiali da utilizzare come il marmo bianco e quello giallo di Siena, accompagnati da un ulteriore marmo di color verde antico. Con la seconda soppressione delle aree di culto, prevista dai due Regi Decreti del Regno d’Italia (soppressione degli ordini, corporazioni e congregazioni religiose del 1866 e Confisca dei beni degli Enti religiosi del 1867), il monastero diviene Carcere Femminile come si attesta anche da una precisa documentazione risalente al 1864, allorquando il Corpo Reale del Genio Civile del Principato Citeriore Circondario di Salerno firma per la trasformazione della struttura in carcere, su progetto redatto dall’ing. Gennaro Lerra. Ma già nei primi decenni del XIX secolo, la struttura subisce una prima trasformazione con l’ampliamento verso occidente (in cui si realizzava un piccolo carcere). All’interno dell’Archivio di Stato di Salerno è custodita una serie di rilievi della struttura, con precisa descrizione dei locali presenti al suo interno (Genio Civile, B.191, asc.lo46 -Progetto della riduzione del Convento dei Cappuccini ad uso di Carcere succursale-).

Non lontano, più ad est, contorniata da alcuni terrazzamenti in prossimità delle mura orientali, sorge, infatti, la la chiesa di San Filippo Neri, ex cappella di Santa Croce e parte integrante del complesso conventuale, mentre più a sud, nella parte bassa, ritroviamo i Conventi di San Francesco e San Pietro a Majella. Ad ovest, infine, si innalzano quelli di San Nicola della Palma e di San Lorenzo. In un documento, custodito nell’Archivio Generale dei Cappuccini e risalente al 4 aprile 1560, pubblicato da V.Criscuolo, si attesta: “Il Convento dei frati Cappuccini della Città di Salerno…stà situato dentro le mura della Città, due tiri de Pietra sopra detta Città, it habitato, confinante alla strada che và al Castello, e mura de la Città. Fu fondato, (L’anno del Sig.re) 1560, da Homini vecchi, e frati …gli dicono che questo sito dove sta fondato il nostro Convento lo donarsi il Sigr. Marchionda Capograssi, ed altri suoi Parenti…” (alcuni membri dell’antica e altolocata famiglia Capograssi prestarono servizio presso i Normanni e gli Svevi). Tale realtà ebbe, fin da subito, particolare importanza per divenire unica e principale sede nella quale si assolvevano agli svariati compiti della Comunità dei frati presenti in tutta la Provincia. Alla metà del XVII secolo si attesta che all’interno del Convento erano presenti ben 43 celle, un’officina e una libreria, ospitando, nel XVIII secolo, tra laici e padri, 32 unità passate a 22 all’inizio del XIX secolo. Nel corso del XVIII secolo la chiesa, sottoposta a restauro, si adorna di un pregevole altare maggiore, in stile rococò, con marmi policromi (scomparso) realizzato dal napoletano Giuseppe Di Bernardo per volere del padre guardiano del Convento, e il cui atto notarile venne stipulato il 17 giugno 1777 all’interno del palazzo del patrizio Matteo Pinto. Nell’atto si descrive la tipologia di materiali da utilizzare come il marmo bianco e quello giallo di Siena, accompagnati da un ulteriore marmo di color verde antico. Con la seconda soppressione delle aree di culto, prevista dai due Regi Decreti del Regno d’Italia (soppressione degli ordini, corporazioni e congregazioni religiose del 1866 e Confisca dei beni degli Enti religiosi del 1867), il monastero diviene Carcere Femminile come si attesta anche da una precisa documentazione risalente al 1864, allorquando il Corpo Reale del Genio Civile del Principato Citeriore Circondario di Salerno firma per la trasformazione della struttura in carcere, su progetto redatto dall’ing. Gennaro Lerra. Ma già nei primi decenni del XIX secolo, la struttura subisce una prima trasformazione con l’ampliamento verso occidente (in cui si realizzava un piccolo carcere). All’interno dell’Archivio di Stato di Salerno è custodita una serie di rilievi della struttura, con precisa descrizione dei locali presenti al suo interno (Genio Civile, B.191, asc.lo46 -Progetto della riduzione del Convento dei Cappuccini ad uso di Carcere succursale-). Nella rappresentazione del “Piano Terreno” ben si evidenzia il chiostro nella parte occidentale della struttura, con le celle aventi volta a padiglione. Ad est ritroviamo, invece, la chiesa con la sagrestia raggiungibili anche attraverso una scala esterna.

Nella rappresentazione del “Piano Terreno” ben si evidenzia il chiostro nella parte occidentale della struttura, con le celle aventi volta a padiglione. Ad est ritroviamo, invece, la chiesa con la sagrestia raggiungibili anche attraverso una scala esterna.

Al “Primo Piano”, oltre al chiostro con ulteriori celle, sul lato nord, si evidenzia il Refettorio, mentre ad est individuiamo una grande cucina con il forno e una dispensa accompagnate da un locale lavatoio e un altro detto asciugatoio. Sempre al primo piano si vedono, ad est, i bagni con le latrine e una grande cisterna; sul lato opposto, oltre la Chiesa a pianta rettangolare, notiamo la Biblioteca e il Coro.

Al “Primo Piano”, oltre al chiostro con ulteriori celle, sul lato nord, si evidenzia il Refettorio, mentre ad est individuiamo una grande cucina con il forno e una dispensa accompagnate da un locale lavatoio e un altro detto asciugatoio. Sempre al primo piano si vedono, ad est, i bagni con le latrine e una grande cisterna; sul lato opposto, oltre la Chiesa a pianta rettangolare, notiamo la Biblioteca e il Coro. Nella planimetria del “Secondo Piano” si evidenzia, sempre in primo piano, il grande chiostro con le camerate e gli ambienti dell’oratorio attorno; a nord si evidenzia un lungo terrazzo, mentre ad est un ulteriore spazio esterno quadrangolare affianca la Chiesa. Tra i due terrazzi sorge l’Infermeria. Allo stato attuale la struttura, adibita a Carcere Femminile fino al 1981 (anno in cui le detenute furono traferite nel nuovo Carcere circondariale di Fuorni) si presenta in stato di evidente abbandono, sebbene nel 1997 l’edificio fosse stato interessato da un Concorso Internazionale di idee di riqualificazione urbana denominato “Edifici Mondo”. Il concorso attestò la vittoria di due architetti giapponesi Sejima e Nishizawa, tuttavia il progetto non è stato mai attuato sia per la mancanza di fondi, sia a causa della cattiva gestione degli enti locali. Nonostante il degrado diffuso di tutta l’area (tra erbacce ma anche alberi che crescono al suo interno) si può ancora leggere l’architettura dell’ex Convento e alcune specifiche peculiarità che la caratterizzano.

Nella planimetria del “Secondo Piano” si evidenzia, sempre in primo piano, il grande chiostro con le camerate e gli ambienti dell’oratorio attorno; a nord si evidenzia un lungo terrazzo, mentre ad est un ulteriore spazio esterno quadrangolare affianca la Chiesa. Tra i due terrazzi sorge l’Infermeria. Allo stato attuale la struttura, adibita a Carcere Femminile fino al 1981 (anno in cui le detenute furono traferite nel nuovo Carcere circondariale di Fuorni) si presenta in stato di evidente abbandono, sebbene nel 1997 l’edificio fosse stato interessato da un Concorso Internazionale di idee di riqualificazione urbana denominato “Edifici Mondo”. Il concorso attestò la vittoria di due architetti giapponesi Sejima e Nishizawa, tuttavia il progetto non è stato mai attuato sia per la mancanza di fondi, sia a causa della cattiva gestione degli enti locali. Nonostante il degrado diffuso di tutta l’area (tra erbacce ma anche alberi che crescono al suo interno) si può ancora leggere l’architettura dell’ex Convento e alcune specifiche peculiarità che la caratterizzano. Sul fronte meridionale, vediamo un susseguirsi di finestre che sono in parte adornate da grate, mentre in corrispondenza dell’architrave di un antico ingresso, adesso tompagnato, ritroviamo una epigrafe con scritto: “sacellum, et sepultura fratrum oratorii sacror stigmatum s.ti Francisci in ecclesia Sante Virginis Advocate Salerni antiquitus erecti”. Legata al luogo di sepoltura (sottostante la Sagrestia), tale iscrizione testimonia il legame tra il Convento e i membri della Congregazione delle SS. Stigmate di San Francesco presente nella chiesa di Santa Maria dell’Avvocata, le cui sepolture avvenivano appunto all’interno del primo. Al di sopra dell’architrave ospitante l’epigrafe è presente una lunetta con affreschi ormai in pieno degrado e quasi completamente scomparsi! Molte sono le raffigurazioni del Monastero nei secoli.

Sul fronte meridionale, vediamo un susseguirsi di finestre che sono in parte adornate da grate, mentre in corrispondenza dell’architrave di un antico ingresso, adesso tompagnato, ritroviamo una epigrafe con scritto: “sacellum, et sepultura fratrum oratorii sacror stigmatum s.ti Francisci in ecclesia Sante Virginis Advocate Salerni antiquitus erecti”. Legata al luogo di sepoltura (sottostante la Sagrestia), tale iscrizione testimonia il legame tra il Convento e i membri della Congregazione delle SS. Stigmate di San Francesco presente nella chiesa di Santa Maria dell’Avvocata, le cui sepolture avvenivano appunto all’interno del primo. Al di sopra dell’architrave ospitante l’epigrafe è presente una lunetta con affreschi ormai in pieno degrado e quasi completamente scomparsi! Molte sono le raffigurazioni del Monastero nei secoli. La prima rappresentazione, forse, della struttura sacra risale alla fine del XVI secolo per volere del monaco agostiniano Angelo Rocca, a seguito di un viaggio da lui stesso intrapreso tra l’Umbria e la Sicilia (1583-1584), in una riproduzione minuziosa della città vista dal mare (inserita all’interno di una raccolta di 100 città del centro-sud, mai pubblicata), in cui si può ammirare il Monastero dei Cappuccini. Nel corso del suo lungo viaggio come Segretario dell’Ordine Agostiniano al seguito del Priore Generale Spirito Anguissola da Vicenza nel Regno delle Due Sicilie (26 settembre 1583- 12 giugno 1584), vennero realizzati, per sua esplicita richiesta, disegni di varie città da lui stesso visitate, accompagnati, da una documentazione ben dettagliata nel “Regestum Visitationis” dei conventi incontrati lungo il cammino. Ancora immersi nel verde si scorgono i conventi di San Nicola della Palma, monastero benedettino, (numero 3) e San Lorenzo, risalente al X secolo d.C. (numero 4), posti nella parte alta della città. Sempre nella zona collinare del capoluogo, quasi centrale, si scorge il Convento di Santa Maria della Consolazione e indicato col numero 6 (Li cappuccini) struttura dunque appena realizzata!

La prima rappresentazione, forse, della struttura sacra risale alla fine del XVI secolo per volere del monaco agostiniano Angelo Rocca, a seguito di un viaggio da lui stesso intrapreso tra l’Umbria e la Sicilia (1583-1584), in una riproduzione minuziosa della città vista dal mare (inserita all’interno di una raccolta di 100 città del centro-sud, mai pubblicata), in cui si può ammirare il Monastero dei Cappuccini. Nel corso del suo lungo viaggio come Segretario dell’Ordine Agostiniano al seguito del Priore Generale Spirito Anguissola da Vicenza nel Regno delle Due Sicilie (26 settembre 1583- 12 giugno 1584), vennero realizzati, per sua esplicita richiesta, disegni di varie città da lui stesso visitate, accompagnati, da una documentazione ben dettagliata nel “Regestum Visitationis” dei conventi incontrati lungo il cammino. Ancora immersi nel verde si scorgono i conventi di San Nicola della Palma, monastero benedettino, (numero 3) e San Lorenzo, risalente al X secolo d.C. (numero 4), posti nella parte alta della città. Sempre nella zona collinare del capoluogo, quasi centrale, si scorge il Convento di Santa Maria della Consolazione e indicato col numero 6 (Li cappuccini) struttura dunque appena realizzata! Altra interessante stampa, risalente al 1703, di Giovan Battista Pacichelli e legata al libro “Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici provincie” si può ben vedere la struttura sacra indicata anche col numero 5 (Cappuccini).

Altra interessante stampa, risalente al 1703, di Giovan Battista Pacichelli e legata al libro “Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici provincie” si può ben vedere la struttura sacra indicata anche col numero 5 (Cappuccini). E’ del 1790 la “Pianta della Diocesi di Salerno” esposta nel Museo Diocesano “San Matteo” un acquerello su carta, dove si nota, sempre nella parte alta della città, la grande struttura.

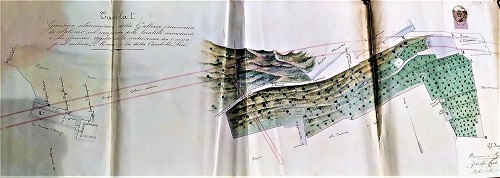

E’ del 1790 la “Pianta della Diocesi di Salerno” esposta nel Museo Diocesano “San Matteo” un acquerello su carta, dove si nota, sempre nella parte alta della città, la grande struttura.  Particolarmente interessanti, dal punto di vista storico sono due rappresentazioni: una dal titolo “Giacitura della sezione longitudinale che passa per l’asse della galleria ferroviaria di Salerno” (sezione del Monte Bonadies) realizzata nel 1868 (il Monastero e la chiesa erano stati aboliti da poco) da Domenico Tajani, Francesco Paolo D’Urso e Matteo della Corte (custodita dell’Archivio di Stato di Salerno – A.S.S. Tribunale Civile e Correzionale di Salerno, Perizie, a. 1868), nella quale si scorge, sul lato orientale l’ex Convento di Santa Maria della Consolazione con le finestre trilobate e l’ingresso principale alla chiesa non lontana dalle mura medioevali a est.

Particolarmente interessanti, dal punto di vista storico sono due rappresentazioni: una dal titolo “Giacitura della sezione longitudinale che passa per l’asse della galleria ferroviaria di Salerno” (sezione del Monte Bonadies) realizzata nel 1868 (il Monastero e la chiesa erano stati aboliti da poco) da Domenico Tajani, Francesco Paolo D’Urso e Matteo della Corte (custodita dell’Archivio di Stato di Salerno – A.S.S. Tribunale Civile e Correzionale di Salerno, Perizie, a. 1868), nella quale si scorge, sul lato orientale l’ex Convento di Santa Maria della Consolazione con le finestre trilobate e l’ingresso principale alla chiesa non lontana dalle mura medioevali a est.

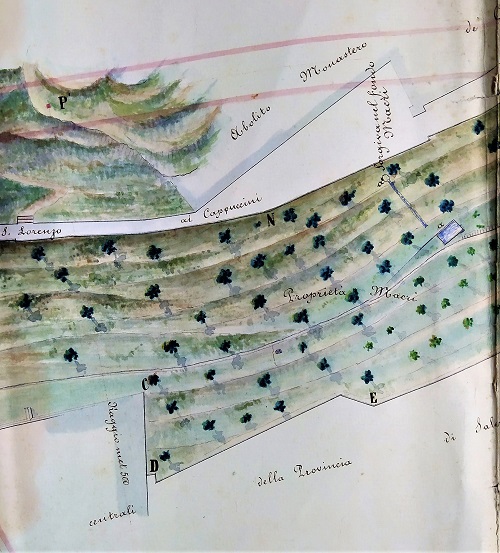

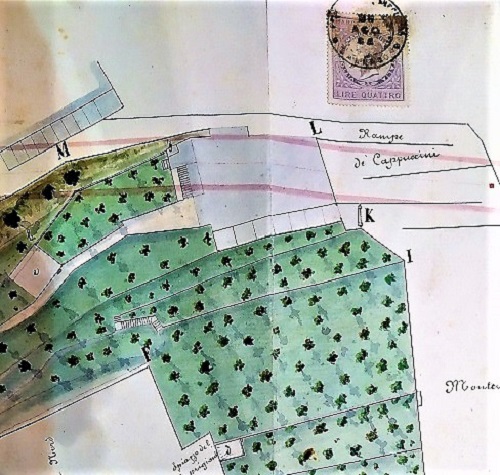

La stessa area è rappresentata, inoltre, nell’altro disegno “Giacitura planimetrica della galleria ferroviaria col rapporto delle località sovrastanti” realizzata sempre nel 1868 da Domenico Milesi e Francesco Paolo D’Urso e, anch’essa, conservata sempre nell’Archivio di Stato di Salerno: si scorge in parte l’ex Monastero denominato (abolito Monastero dè Cappucini), le antiche (Rampe dè Cappucini) e la vecchia (Strada pubblica dal piazzale S. Lorenzo ai Cappuccini).

La stessa area è rappresentata, inoltre, nell’altro disegno “Giacitura planimetrica della galleria ferroviaria col rapporto delle località sovrastanti” realizzata sempre nel 1868 da Domenico Milesi e Francesco Paolo D’Urso e, anch’essa, conservata sempre nell’Archivio di Stato di Salerno: si scorge in parte l’ex Monastero denominato (abolito Monastero dè Cappucini), le antiche (Rampe dè Cappucini) e la vecchia (Strada pubblica dal piazzale S. Lorenzo ai Cappuccini). Col nome “Carcere Cappuccini” e, indicata col numero 2, si evidenzia l’antica struttura sacra nella ben dettagliata planimetria della città di Salerno risalente al 1903 (custodita sempre nell’Archivio di Stato di Salerno).

Col nome “Carcere Cappuccini” e, indicata col numero 2, si evidenzia l’antica struttura sacra nella ben dettagliata planimetria della città di Salerno risalente al 1903 (custodita sempre nell’Archivio di Stato di Salerno). All’interno del progetto dell’Acquedotto Consorziale dell’Ausino ritroviamo, poi, una “pianta particellare” risalente al maggio 1907 (custodita dell’Archivio Storico del Comune di Salerno) dove ben si nota, oltre la piccola chiesa di San Filippo Neri posta alla sommità della rampa denominata allora Salita Castello, l’attuale Salita Montevergine, ancora non tagliata da via Salvatore De Renzi che venne realizzata pochi anno dopo l’ex Monastero con il suo grande chiostro. Risale al luglio del 2021 il finanziamento di 8 milioni di euro del quale potrà beneficiare il Comune di Salerno da parte del “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” promotore nel novembre 2020 del bando PINQUA (Piano innovativo per la qualità dell’abitare) finalizzato alla riqualificazione dei centri storici e, nel nostro caso, del Convento in questione, convertendolo a luogo “Cohousing” finalizzato, ovvero a un nuovo concetto abitativo nel quale la vita sociale è fortemente incentivata con particolare riferimento agli anziani, ai giovani e agli studenti. Vedremo qualcosa nel prossimo futuro? Attendiamo fiduciosi!

All’interno del progetto dell’Acquedotto Consorziale dell’Ausino ritroviamo, poi, una “pianta particellare” risalente al maggio 1907 (custodita dell’Archivio Storico del Comune di Salerno) dove ben si nota, oltre la piccola chiesa di San Filippo Neri posta alla sommità della rampa denominata allora Salita Castello, l’attuale Salita Montevergine, ancora non tagliata da via Salvatore De Renzi che venne realizzata pochi anno dopo l’ex Monastero con il suo grande chiostro. Risale al luglio del 2021 il finanziamento di 8 milioni di euro del quale potrà beneficiare il Comune di Salerno da parte del “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” promotore nel novembre 2020 del bando PINQUA (Piano innovativo per la qualità dell’abitare) finalizzato alla riqualificazione dei centri storici e, nel nostro caso, del Convento in questione, convertendolo a luogo “Cohousing” finalizzato, ovvero a un nuovo concetto abitativo nel quale la vita sociale è fortemente incentivata con particolare riferimento agli anziani, ai giovani e agli studenti. Vedremo qualcosa nel prossimo futuro? Attendiamo fiduciosi!