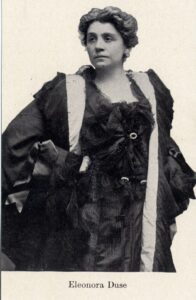

La divina Duse, primo vero mito della scena italiana a cent’anni dalla morte

-di Giuseppe Esposito

Come spesso accade i protagonisti di vite irripetibili hanno avuto origini assai modeste e segnate dal bisogno. Non fa eccezione a tale regola neppure una delle donne che più profonda traccia hanno lasciato nel mondo del teatro italiano.

Come spesso accade i protagonisti di vite irripetibili hanno avuto origini assai modeste e segnate dal bisogno. Non fa eccezione a tale regola neppure una delle donne che più profonda traccia hanno lasciato nel mondo del teatro italiano.

Eleonora Duse, star ante litteram, colei che ancor oggi, a quasi cento anni dalla morte, è l’attrice per antonomasia, ebbe natali poverissimi. Nacque infatti il 3 aprile 1858, in una camera di un albergo di Vigevano da Vincenzo Duse e da Angelica Cappelletto, entrambi attori di una compagnia teatrale di giro.

Anche suo nonno, Luigi Duse era stato un attore, interprete del teatro dialettale veneziano. Era nato, Luigi, in una famiglia di commercianti di Chioggia i quali, alle prime manifestazioni di passione per il teatro, lo avevano mandato a Padova, perché dimenticasse quell’interesse. Invece, ella città patavina, Luigi riuscì ad ottenere i primi riconoscimenti artistici ed arrivò financo a gestire un teatro.

Ma erano quelli tempi politicamente turbolenti ed economicamente difficili. Durante i moti del 1848 fu accusato di cospirare contro la Repubblica di Venezia e fu, quindi costretto a porre fine alla sua carriera nel mondo del teatro.

Nonostante tali sfortunati precedenti i suoi quattro figli intrapresero tutti la via del teatro. Gli ultimi due Luigi e Enrico fondarono una loro compagnia. Ma la vita degli attori era irta di difficoltà ed in quei tempi agitati essi erano costretti a vagare di paese in paese, spesso a piedi, alla ricerca di un teatro disposto ad accoglierli e soprattutto di un pubblico disposto a pagare per assistere alle loro recite.

Era consuetudine a quel tempo che i figli d’arte esordissero assai precocemente in palcoscenico e a tale sorte non sfuggì la piccola Eleonora, che fece il suo debutto all’età di circa cinque anni. Il suo nome compare, infatti, in una locandina del Nobile Teatro di Zara, risalente alla primavera del 1963.

A causa della vita errante della famiglia, la piccola non poté frequentare la scuola con regolarità ed apprese a leggere e a scrivere dal padre. Dalla madre, invece, apprese ciò che, in quel tipo di comunità, era indispensabile: l’arte del rammendo.

Dal 1870 le condizioni di salute della madre cominciarono a declinare impedendole di calcare le tavole del palcoscenico. Per questo la piccola Eleonora iniziò a farsi carico di tutte le parti femminili che erano state di Angelica.

Nel 1873 la compagnia è a Verona e lì, sul piccolo palco che, nell’Arena, è messo a disposizione del teatro popolare, Eleonora va in scena nei panni di Giulietta. Il suo modo di recitare del tutto nuovo ed inatteso colpisce il pubblico che le decreta un enorme successo. È in quel momento che la fanciulla decide che il suo destino sarà il teatro.

Alla morte della madre, avvenuta nel 1875, Eleonora ed il padre sono scritturati in diverse compagnie, la prima delle quali è quella di Icilio Brunetti e Luigi Pezzana, che assegnano alla diciottenne Eleonora il ruolo di seconda donna.

Il 1877 li vede nella prestigiosa compagnia Ciotti, Belli, Blanes con cui arrivano a Napoli. La città partenopea, sebbene privata da poco del suo ruolo di capitale è ancora ricca di fermenti culturali e resta una città cosmopolita. Le recensioni degli spettacoli teatrali compaiono su uno dei maggiori quotidiani del tempo, Il Mattino, nella cui redazione operano molti giovani giornalisti destinati ad una brillante carriera. Tra essi vi è una ancor giovane Matilde Serao, con cui la Duse stringe un’amicizia, destinata a durare tutta la vita. Il figlio della Serao, raccontava, in proposito: “Morta la Duse, a mia madre rimase il tesoro delle sue lettere, che lei conservava gelosamente, riordinandole e rileggendole in continuazione e, soprattutto, facendo vere acrobazie, per sottrarsi alle pressanti richieste di biografi ed ammiratori che avrebbero desiderato venirne in possesso. Raccoglieva con scrupolo ogni articolo, ogni libro che si scrivesse sulla Duse e, invariabilmente, commentava: – Anche questo non ha capito -”

Alla direzione del giornale vi era allora uno dei cofondatori della testata, Martino Cafiero con cui la Duse intrecciò una relazione sentimentale.

Alla direzione del giornale vi era allora uno dei cofondatori della testata, Martino Cafiero con cui la Duse intrecciò una relazione sentimentale.

Gli spettacoli della compagnia andavano in scena al Teatro dei Fiorentini, di proprietà della principessa Santobono. Nel repertorio figuravano opere di Dumas figlio e di Emile Zola, a cura di Giuseppe Primoli che era amico dello scrittore francese e traduttore delle sue opere.

Purtroppo la gestione del teatro era insoddisfacente e molti dei componenti della compagnia migrarono in quella di Cesare Rossi, che si spostò, poco dopo a Torino.

Anche Eleonora fi scritturata dal Rossi, che poco dopo l’arrivo a Torino affida alla Duse il ruolo di primadonna, in luogo di quella che aveva lasciato la compagnia. Eleonora diventa, dunque, la protagonista di tutte le opere in repertorio.

A quel punto l’attrice afferma sempre di più il suo nuovo modo di recitare, rompendo gli schemi interpretativi ottocenteschi, che apparivano non più adeguati alla società in rapida evoluzione.

A quel punto l’attrice afferma sempre di più il suo nuovo modo di recitare, rompendo gli schemi interpretativi ottocenteschi, che apparivano non più adeguati alla società in rapida evoluzione.

La recitazione enfatica, i pesanti trucchi che davano agli interpreti un aspetto falso sono abbandonati. L’interpretazione della Duse è basata sull’istinto, sui movimenti del corpo. Interpretare i personaggi era per lei un fatto naturale, al punto che talvolta era portata ad improvvisare. Sulla scena si muoveva da un punto all’altro del palco, agitava le braccia, si sedeva e cominciava a parlare. Non interpretava, ma viveva la vita del personaggio. Se doveva rappresentare un grande dolore, si aggrappava alle tende del sipario, scoppiava letteralmente in lacrime vere. Questo suo modo di porsi sulla scena, di comunicare i sentimenti l permise persino di recitare italiano anche nei teatri stranieri.

Il pubblico sebbene non conoscesse la lingua riusciva a comprendere ciò che l’attrice voleva comunicare. Vi è in proposito la testimonianza del grande scrittore, Anton Cechov, in una lettera indirizzata alla sorella: “Ho visto proprio ora l’attrice italiana Duse in Cleopatra di Shakespeare. Non conosco l’italiano, ma ella ha recitato così bene che mi sembrava di comprendere ogni parola: che attrice meravigliosa!”

Persino il grande Stanislavskij confessò di essersi ispirato alla Duse creare il Teatro d’Arte di Mosca.

In fondo il segreto della Duse era quello di essere in palcoscenico quanto più naturale possibile. Di agire al modo stesso in cui si comportava nella vita. Ma era questo un modo assolutamente nuovo e rivoluzionario nel mondo teatrale del tempo. Ella comunicava non solo con la voce ma co tutto il corpo, assumeva, sulla scena atteggiamenti audacie e mai provati da nessun altro mai, agitava le braccia, si poneva le mani sui fianchi, fissava lo sguardo nel vuoto: fondeva, sulla scena la Vita e l’Arte.

Molte furono le attrici che cominciarono ad ispirarsi al suo modo di stare sulla scena ed il teatro moderno ha ereditato dalla Duse l’uso del corpo, l’assenza di trucco e l’essenzialità delle scenografie.

Il 7 settembre del 1881 sposa, a Firenze un suo collega, Teobaldo Checchi attore di non eccelse doti ma che si rivelerà un ottimo manager della moglie. Nella gestione dei rapporti con la stampa pone le basi per la creazione del mito della Duse.

Il 7 settembre del 1881 sposa, a Firenze un suo collega, Teobaldo Checchi attore di non eccelse doti ma che si rivelerà un ottimo manager della moglie. Nella gestione dei rapporti con la stampa pone le basi per la creazione del mito della Duse.

L’attrice comincia ad ampliare il suo repertorio, mettendo in cartellone anche opere ritenute, fino ad allora difficili, da rappresentare sia per i costi legati all’allestimento, sia perché ritenute non adatte al gusto del pubblico del tempo.

Nel 1885 va in tournée in Sud America, ma al momento del rientro avviene la separazione dal marito che sceglie di restare a Buenos Aires.

Tornata in Italia, fonda a Roma la Compagnia del Teatro di Roma insieme a Flavio Andò. È lei sola, ormai a stabilire il repertorio ed a selezionare i componenti della compagnia. Entrano così a far parte del repertorio opere audaci e poco note al pubblico.

Nel 1887, in occasione della messa in scena di un’opera minore di Goldoni, la “Pamela” ritrova Arrigo Boito e tra i due nasce una relazione sentimentale. Boito traduce per lei la “Cleopatra” di Shakespeare, molto criticata poiché in essa il ruolo della protagonista sovrasta in maniera eccessiva quelli di tutti gli altri personaggi.

Poco dopo la compagnia va in tournée in Egitto e poi in Russia. La Duse porta sulle scene opere di autori italiani contemporanei e tutto il teatro di Henrik Ibsen. Si misura in ruoli ricoperti da Sarah Bernhardt con la quale nasce una accesa rivalità, che divide il pubblico internazionale.

Recita in Austria con grandissimo successo e dove un impresario locale la convince ad affrontare una tournée negli USA. Ma il pubblico americano non è pronto per l’originalità del teatro europeo, non capisce la lingua, è disorientato dall’essenzialità delle scenografie e dall’assenza di trucco e l’accoglienza che riserva alla Duse è piuttosto altalenante.

Al ritorno in Italia, compra, per la prima volta, una casa in palazzo Barbaro-Wolkoff a Venezia e si prende una pausa durante la quale si gode i guadagni accumulati in anni di teatro. Incontra, per la prima volta Gabriele D’Annunzio e ne resta conquistata. Rompe la relazione con Bovio cui chiede di restituirle tutte le sue lettere.

Il Vate accetta di scrivere per lei opere teatrali, come non aveva mai fatto prima e nasce “La città morta”, portata poi dalla Duse sui palcoscenici francesi. Nel 1897 la sua rivale Sarah Bernhardt la invita a Parigi, dove si confrontano condividendo gli stessi spettacoli e alternandosi in palcoscenico. Al ritorno in Italia, affitta una villa a Settignano che ha nome “La Porziuncola”. Di fronte, sul lato opposto della strada, D’Annunzio affitta la villa intitolata “La Capponcina”.

Ma i rapporti tra i due sono piuttosto burrascosi, anche a causa delle numerose infedeltà del poeta e per la stanchezza di lei. Nel 1900 esce il romanzo “Il fuoco” in cui D’Annunzio narra del rapporto tra un giovane poeta ed una attrice già avanti con gli anni. I riferimenti espliciti alla loro relazione privata sono la causa della rottura definitiva tra i due.

Eleonora ha ancora voglia di lavorare e torna in teatro con un repertorio rinnovato con tutte quelle di Ibsen con i personaggi del quale avvertiva una profonda rispondenza. La nascita del cinema la entusiasma e trova i tecnici ed i fondi per la realizzazione di un film muto: “La cenere” che vedrà la luce nel 1916.

Allo scoppio del conflitto si prodiga molto per i soldati, organizza spettacoli per loro e raccoglie fondi per sostenere le loro famiglie più bisognose, anche vendendo fino agli ultimi oggetti che le rimanevano.

Alla fine della grande guerra intraprende una nuova tournée negli Stati Uniti, ma la sua salute è già indebolita e la sera del 21 aprile 1924, la morte la coglie in una camera di un albergo di Pittsburg. Il cerchio si chiude paradossalmente così come si era avviato in una camera d’albergo, al modo stesso in cui era venuta alla luce.

Umberto Tirelli, Manifesto de Il Teatro Nazionale delle Teste di legno, 1923.tif Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0