Il Teatro “Matteo Luciani” a Salerno, realizzato dall’Ing. Michele De Angelis: le testimonianze dei giornali dell’epoca

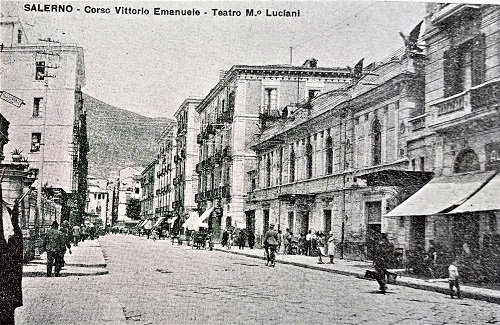

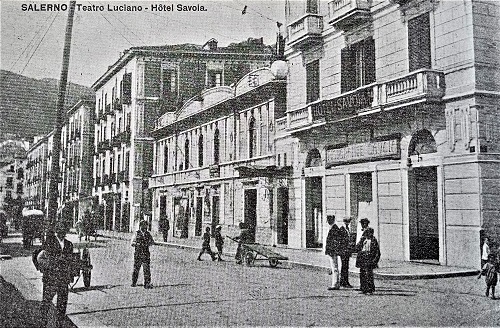

Proiettata verso un generale cambiamento urbanistico, sociale ed economico, all’inizio del XX secolo, la città di Salerno è al centro di numerosi dibattiti, affrontati già dalla seconda metà del XIX secolo, sull’espansione antropica verso est, ovvero la piana alluvionale del fiume Irno. La città si configura, ai primi anni del ‘900, come un triangolo ai cui vertici troviamo, a nord l’area industriale di Fratte, ad ovest il porto e ad est la stazione ferrovia affiancata da ulteriori opifici. Ad essa, l’antico nucleo urbano è collegato attraverso una sorta di boulevard, il Corso Vittorio Emanuele (progettato nel 1865 dagli architetti Lorenzo Casalbore e Francesco Saverio Malpica), che nel giro di pochissimi anni vedrà la realizzazione di numerosi nuovi edifici. A poco più di 40 anni dall’inaugurazione del nuovo Corso, si ipotizza il nuovo teatro da realizzarsi nell’area orientale del Capoluogo, il cui progetto è custodito all’interno dell’Archivio di Stato di Salerno. Il nuovo Teatro dedicato al grande Sindaco di Salerno, il primo dall’Unità d’Italia, Matteo Luciani era situato, appunto, su Corso Vittorio Emanuele (Busta 45, F.4 – Inventario archivio Michele De Angelis a cura di Gilda Alfieri e Gaia Giannini). Inaugurata il 15 aprile del 1911 (a cinquant’anni dall’Unità Nazionale) l’opera vede il suo compimento per mano del progettista e direttore dei lavori l’ingegnere salernitano Michele De Angelis. In stile architettonico dal gusto Umbertino con ancora numerose decorazioni di stampo ottocentesco (frutto di un suo approfondito studio degli ordini architettonici legati a un ben preciso sistema di regole e proporzioni) che si affianca a quello “Liberty” più conosciuto in Italia col nome di “Floreale”, il nuovo teatro presenta, al suo interno, una linea pittorica e decorativa realizzata dal giovane artista Pasquale Avallone.

Ricordiamo il bozzetto del plafond conservato presso la sede municipale cittadina dal nome “L’Apoteosi di Salerno”. Un ulteriore bozzetto del sipario firmato sempre da Pasquale Avallone dal titolo “Le Arti Sceniche”, viene realizzato tra il 1909 e il 1910 con tecnica mista (tempera ed olio). Plafond e sipario sono ben descritti in un giornale dell’epoca “Il Domani”: “…Questo gruppo superbo è raffigurato da 13 figure in primo pian, mentre nel secondo piano, appaiono nettamente staccate, facendo un dolce contrasto d’armonia di tinte e di luce. Simpaticamente fuse, le gloriose figure di Giovanni da Procida, del Masucci, del Guiscardo e di altri immortali che scompaiono nell’ombra. Innanzi dalla parte bassa del gruppo, si stacca una danza di mulieri figure simboleggianti le diverse date storiche dei tempi più fulgidi della nostra Salerno. … Il sipario poi, raffigurante le arti sceniche, è un effetto meraviglioso per l’arditezza della prospettiva del quadro e per motivi nuovi della decorazione che in esso osservansi. Nel quadro le arti sceniche si presentano in un ambiente greco, dove, nella grandezza dei tempi trascorsi, signoreggia il tempio di Parnaso…” (dal libro di Carmine Tavarone “Scene e Sipari”).

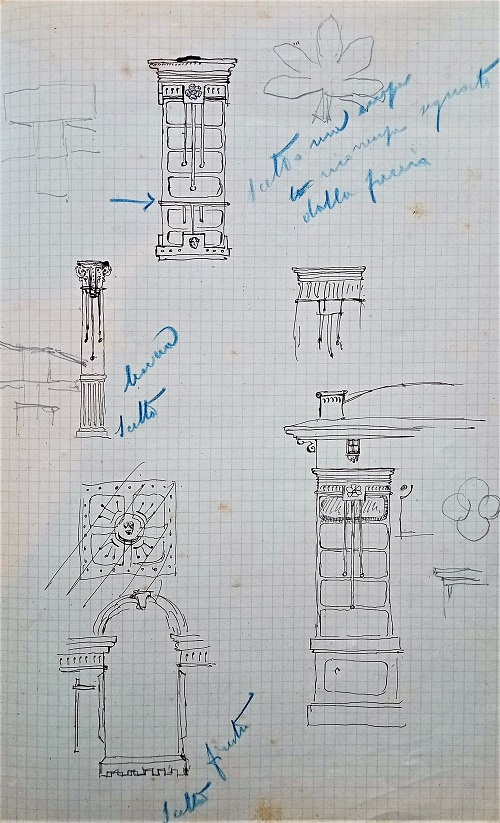

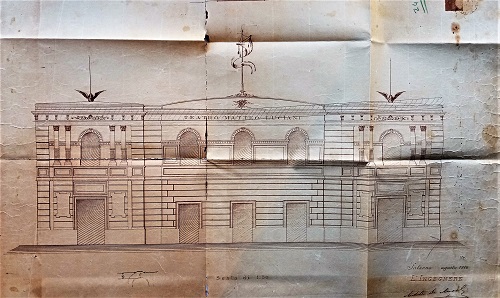

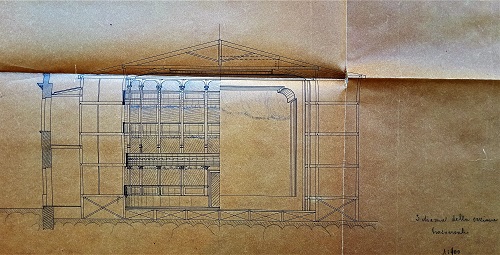

Particolarmente significativi sono gli schizzi progettuali, alcuni a matita e altri a china, degli ornamentali che vennero, poi, realizzati sul prospetto principale del Teatro, accompagnati, inoltre, da una bozza prospettica dell’interno.

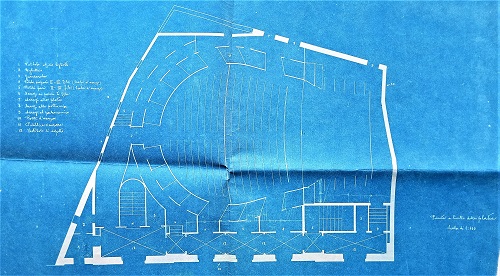

Oltre al progetto del prospetto datato agosto 1910, e lo schema della sezione trasversale, ben si comprende l’ambiente teatro attraverso il progetto realizzato su cartoncino con sfondo blu “Pianta a livello della platea”. Dalla legenda si individuano gli ambienti: (1) Vestibolo ufficio biglietti (2) Bigliettaio (3) Guardaroba (4) Palchi dispari II-III fila (scala d’accesso) (5) Palchi pari II-III fila (scala d’accesso) (6) Accessi ai palchi I fila (7) Accessi alla platea (8) Accessi alle poltrone (9) Accessi al palcoscenico (10) Pozzi d’acqua (11) Pubblica sicurezza (12) Vestibolo di aspetto. L’ingegnere De Angelis realizzava anche il calcolo strutturale dell’armatura lignea di palchetattura. Altre interessanti informazioni sono contenute all’interno dell’incartamento assicurativo, dal quale si apprende, ad esempio, che il numero massimo di rappresentazioni o spettacoli sarebbe stato di 600, l’area di collocazione del teatro era di proprietà della famiglia Chiancone, la struttura portante degli ordini dei palchi e delle gallerie era in legno mentre la cabina del cinematografo e i camerini degli artisti in cemento armato, i muri perimetrali sono costituiti in tufo grigio, la copertura del teatro in zinco liscio e lamiera ondulata, il palcoscenico era ricoperto da tegole del tipo Marsiglia.

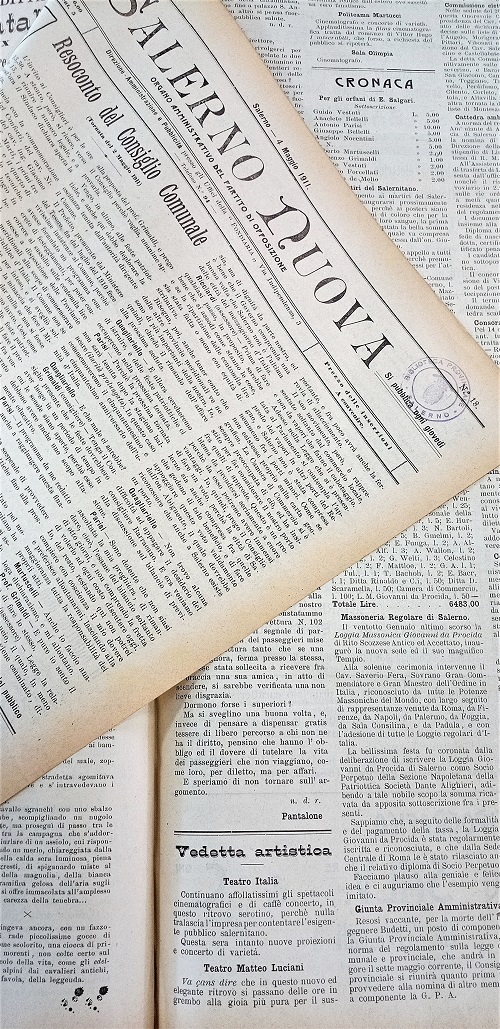

Dal settimanale “Salerno Nuova” -organo amministrativo del partito di opposizione- si ritrova una rubrica dal nome “Vedetta artistica” del 20 aprile 1911, si riporta una descrizione ben dettagliata del nuovo teatro: “Il teatro costruito sul corso V. Emanuele, porta il nome di Matteo Luciani, l’illustre concittadino al quale Salerno deve tanta gratitudine, per le molteplici sue benemerenze, pel tributo d’ingegno, di opere, di decoro che Egli seppe dare alla sua città natale. L’aver fregiato di tale nome il nuovo teatro, è un meritato omaggio alla memoria di chi dedicò tutte se stesso alla nostra città ed in mille modi la abbellì ed arricchì colla insigne sua opera di amministratore animata da vivo amore di figlio per la patria diletta. Il teatro di stile moderno, è di grandissimo gusto ed effetto. Autore del progetto è il coltissimo e valente ingegnere Michele de Angelis, ed è stato eseguito sotto la sua direzione coadiuvato dalla infaticabile sorveglianza dei proprietari. Esso comprende la sala che può contenere circa 700 posti, 52 palchi, suddivisi in tre ordini ed il lubbione. Il palcoscenico, contrariamente a quanto si è da alcuni asserito, è molto ampio ed è atto per ogni genere di spettacoli. Vi sono vasti locali adibiti a caffè ed a vestibolo, e quattro sale di cui due hanno entrata ed uscita indipendente e danno accesso al lubbione, mentre le altre due, molto più comode ed eleganti danno accesso ai palchi. Le decorazioni della sale, subordinate all’architettura della stessa, sono costituite, nelle parti principali, nel parapetto dei palchi di prima fila, nel quale si raffigurano le antiche civiltà simbolizzate da 18 teste, raccordate fra loro con motivi di fiori stilizzati e dal parapetto di seconda fila nel quale sono ripetuti gli stessi motivi di fiori. Il parapetto dei palchi di terza fila assume importanza secondaria con decorazione leggiera di fogliami di stile nuovo, lavoro eseguito dal signor Matteo Napoli e C. i cui cartocci del signor Pasquale Avallone. Sul soffitto della sala, rappresentato da una volta a bacino, un grande quadro allegorico rappresenta Salerno; nello sfondo a destra del Castello, sono raffigurati in gruppo i nostri concittadini; ancora più a destra diverse figure allegoriche simbolizzano la forza, la civiltà, la medicina, la vittoria, l’industria. Il soffitto è raccordato dall’arco scenico con due piedi di vela nei quali sono riportate le figure di V. Alfieri e di C. Goldoni. L’arco scenico sprovvisto di palchi, in modo da conseguire i migliori effetti fonici è dello stesso stile della tela ed ha nel mezzo una lira musicale contornata da diversi medaglioni, nei quali sono raffigurate le principali Maschere italiane. Nel mezzo del sipario spicca un quadro allegorico delle arti sceniche, circondato da un insieme ornamentale. Il soffitto, l’arco scenico, il sipario ed i medaglioni del parapetto dei palchi di prima fila sono stati dipinti con arte finissima dal nostro bravo e giovane artista Pasquale Avallone, al quale non possiamo far a meno di esprimere il nostro compiacimento. L’illuminazione è a luce elettrica e lo impianto è stato eseguito con fili -Rapid- che affidano del completo isolamento. Il teatro è provvisto di serbatoi di acqua, pompe e bocche d’incendio, in modo da garantire la maggiore sicurezza. Dalle colonne di questo giornale, che inneggia a tutto ciò che è indice di rinnovamento della vita morale ed artistica della nostra città, inviamo un voto di plauso agli attivi proprietari del nuovo teatro augurandoci che l’artistica impresa, la quale fa onore alla genialità dell’esimio signor Michele de Angelis e dei pregevoli artisti che vi cooperarono, raccolga abbondanti messe di allori e di successo, meritato successo all’ardita iniziativa dei suoi ideatori, che nuovo lustro e decoro accrescono alla nostra Salerno. Sabato santo si iniziarono delle recite di cinematografo e concerto di varietà. Prossimamente inaugurazione ufficiale con un’ottima compagnia di operette.”.

Sempre dal settimanale “Salerno Nuova” si susseguono, sulla rubrica “Vedetta artistica”, una serie di brevi inserzioni pubblicitarie del nuovo teatro: nel n°18 del 4 maggio 1911 si legge “Va cans dire che in questo nuovo ed elegante ritrovo si passano delle ore in grembo alla gioia più pura per il susseguirsi sempre di spettacoli nuovi ed attraenti. Questa sera, oltre l’applauditissima divetta Fulvia Musette, oltre le splendide cinematografie, anche l’attraentissimo Helmann, il forte e suggestivo illusionista reduce dall’estero ove suscitò un vero fanatismo” oppure dal n°17 del 27 aprile 1911: “Elegantissimi e scelti programmi e cinematografo e caffè concerto, che ogni sera si eseguono in questo nuovo ritrovo. Applauditi, sempre insistentemente, sono il comico moderno Agostino Riccio, la Gilda Vincenzo con le sue attrazioni musicali, nonché la Fulvia Musette e la Lea Vally nel loro attraentissimo repertorio. Questa sera intanto altre novità.”, o ancora dal numero del 20 luglio 1911 leggiamo: “La comica compagnia, diretta dal noto artista signor Gerardo Cosenza, ricca di un repertorio sceltissimo continua sempre di più a conquistare le simpatie del difficile pubblico salernitano, che numeroso accorre ad applaudirla, al grazioso teatro Luciani. Composta di ottimo elemento, nulla lascia a desiderare nelle interpretazioni delle non facili riproduzioni che con gusto e ricchezze mette in iscena. Ieri sera Rosa Spina del G. Checchi fu applauditissima. Questa sera intanto si rappresenterà la brillante commedia dal titolo: I guai di Don Gennaro. Farà seguito caffè chantant.”. Interessante è l’inserzione su “Vedetta artistica” del 14 giugno 1911 dove leggiamo una presentazione del teatro Luciani: “Sorto, come incanto, nella parte orientale della città, il Teatro Luciani ha saputo conquistarsi in brevissimo tempo le più larghe simpatie della fine fleur dei salernitani, che ogni sera vi accorrono a frotte, vinti dalla magnificenza degli spettacoli. Da parecchie sere la troupe artistica che vi agisce è composta tutta di elementi americani ciò che costituisce un event pei salernitani, che ammirando applaudiscono. Alla solerte impresa i nostri complimenti ed auguri di sempre ottimi affari.”. Da un altro giornale “La Frusta” -Gazzettino della provincia di Salerno- nel numero del 30 maggio del 1911 si legge nella sezione “spettacoli della città” riferita al teatro Luciani: “Al cinematografo e al ricco concerto di varietà si è aggiunta la compagnia dilettante Caiazzo, che ha debuttata con successo ieri sera”, o ancora nel numero 19 dicembre 1911 si legge semplicemente: “Concerto di varietà e cinematografo tutte le sere.”.

Nonostante l’inaugurazione del 1911, il teatro non compare ancora sulla “Pianta della città di Salerno -pubblicazione dell’Amministrazione e del Catasto e dei Servizi Tecnici di finanza-” del 1912, la cui planimetria è custodita presso l’Archivio storico del Comune di Salerno. Dalla corrispondenza tra l’ingegnere De Angelis e il Presidente della Commissione di Vigilanza sui Teatri ricaviamo interessanti informazioni sul materiale del sipario; scrive l’ingegnere: “Osservando le disposizioni date da codesta onorevole Commissione (di provvedere la bociascena del nuovo Teatro Matteo Luciani di un sipario di tela amianto) i proprietari di esso chiesero alla ditta Michele Pedretti di Salerno la fornitura della tela anzidetta necessaria al sipario stesso. Questa ditta con sua nota in data 20 corr., per provvedere mq. 72,00 di tela di amianto chiedeva il termine di giorni 35 dalla data della commissione…”.