Parchi fluviali a Salerno: luci ed ombre sulla riqualificazione urbanistica

A metà degli anni ’90, all’interno del nuovo Piano Regolatore di Salerno, ad opera dell’architetto catalano Oriol Bohigas, si evidenziano specifici ambiti urbani con una precisa identità, collocati in aree strategiche del Capoluogo. Tra questi figura anche la “Lungoirno”: importante asse viario nord-sud sul quale s’innestano edilizia privata, un albergo, Uffici Giudiziari e Parchi Fluviali, questi ultimi collocati a nord di Piazza Michele Scozia, unica area che copre interamente il fiume Irno. Il primo parco in cui ci si imbatte, provenendo dal mare, è il cosiddetto “Parco Pinocchio”. All’epoca della sua inaugurazione, l’area in questione era identificata col nome del territorio locale, ovvero Parco in prossimità o delle “Terme Campione”, dal ricordo dell’area termale in attività fino al 1975 che accoglieva, al suo interno, un piccolo edificio in stile liberty (stabilimento per i bagni termali). Si tratta di sorgenti d’acqua sulfurea già conosciute e analizzate tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, come attesta il libro “Borgata Gelso” di Vittorio Apicella: acqua sulfureo-carbonica dalle numerose proprietà terapeutiche (ottima per combattere l’anemia, infezioni della sfera urinaria, reumatismi e numerose malattie della pelle) le cui sorgenti insistevano sulle proprietà “Spitilli e Calcarea” passate nel 1883 a Beniamino Caruso che ne sfruttò per prima le caratteristiche con la realizzazione del primo stabilimento termale.

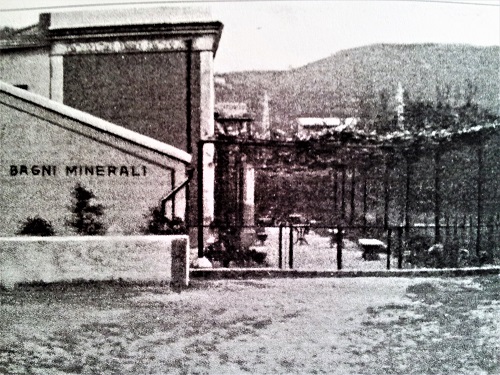

Il primo parco in cui ci si imbatte, provenendo dal mare, è il cosiddetto “Parco Pinocchio”. All’epoca della sua inaugurazione, l’area in questione era identificata col nome del territorio locale, ovvero Parco in prossimità o delle “Terme Campione”, dal ricordo dell’area termale in attività fino al 1975 che accoglieva, al suo interno, un piccolo edificio in stile liberty (stabilimento per i bagni termali). Si tratta di sorgenti d’acqua sulfurea già conosciute e analizzate tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, come attesta il libro “Borgata Gelso” di Vittorio Apicella: acqua sulfureo-carbonica dalle numerose proprietà terapeutiche (ottima per combattere l’anemia, infezioni della sfera urinaria, reumatismi e numerose malattie della pelle) le cui sorgenti insistevano sulle proprietà “Spitilli e Calcarea” passate nel 1883 a Beniamino Caruso che ne sfruttò per prima le caratteristiche con la realizzazione del primo stabilimento termale.

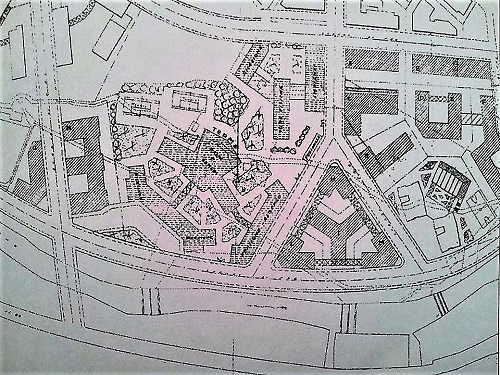

Agli inizi del XX secolo quest’ultimo realizzò uno nuovo stabilimento più moderno con la costruzione di una graziosa palazzina in stile liberty con annesso uno stabilimento al cui interno erano presenti sette cabine con vasche in marmo bianco con pergolato antistante accompagnato da tanto verde attrezzato. Dall’ “Esposizione Universale delle Acque” di Parigi nel 1901 e nel 1906 all’acqua Caruso venne data la medaglia d’oro in virtù delle sue preziose proprietà. Dal 1912, la proprietà passò alla signora Maddalena Preisig, diventando, dunque, proprietà delle famiglie svizzere. Suo marito, il dott. Alfredo Campione (Direttore Sanitario), avviò nel 1918 una ristrutturazione degli stabilimenti ampliandoli: il numero delle cabine passarono a 14. La palazzina dal colore rosso pompeano conteneva un grande salone rivestito da parati mentre il calpestio era in mattonelle esagonali in cotto di Rufoli color mattone. Le pareti erano abbellite da quadri che riproducevano l’area delle terme. Il periodo più fulgido per le terme fu quello precedente alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1960 il nipote di Alfredo Campione, l’Ing. Campione, presentò per l’area in questione un progetto relativo al nuovo e più ampio stabilimento termale immerso in aree verdi, giardini, alberghi e campi da tennis.

Il progetto rimase solo su carta, poiché pochi anni dopo, lo stabilimento chiuse definitivamente, per essere abbattuto nel 1999 con la realizzazione della Lungoirno e la cancellazione di ogni traccia delle storiche terme. Con un investimento globale di 2 milioni di euro circa, il Parco venne inaugurato il 22 settembre del 2002 e indicato come “Parco delle Terme Campione” da numerosi quotidiani dell’epoca.

Attualmente gestito dalla “SalernoSolidale”, si tratta di 30.000 mq., posti ad ovest del fiume Irno, con viali in pietra di Roccadaspide, una sorta di anfiteatro con gradinate in pietra di tufo, un’area fitness, un parco giochi per bambini, un’area di sgambamento per cani, un piccolo edificio con bar, sala polifunzionale, una pizzeria e un lungo pergolato in legno, in prossimità di una scuola elementare. Con numerose specie arboree dagli aceri rossi, i meli da fiore, ai gelsi e querce, il Parco è allo stato attuale in discrete condizioni manutentive. Il nome “Pinocchio”, come attualmente lo si conosce, è legato alla statua del burattino di legno realizzata dall’artista Antonio Petti, posta in prossimità dell’ingresso principale.

Con numerose specie arboree dagli aceri rossi, i meli da fiore, ai gelsi e querce, il Parco è allo stato attuale in discrete condizioni manutentive. Il nome “Pinocchio”, come attualmente lo si conosce, è legato alla statua del burattino di legno realizzata dall’artista Antonio Petti, posta in prossimità dell’ingresso principale.

Ben descritta nel giugno del 2001 in “Largo Campo”, mensile del centro storico, l’artista descrive appunto l’area all’interno del Parco delle Terme Campione, non lontana alla fontana di Piazza Montpellier (attualmente trasformata in aiuola), un’area dedicata a Pinocchio ampia ben 180 metri quadrati con pavimentazione a mosaico costituita da pietre colorate (ritagliate da Enrico Pinto di Padula) che descrivono i personaggi delle avventure del burattino. Al centro di tale area è posizionata la scultura di Pinocchio, in bronzo, alta tre metri e trenta (realizzata con la collaborazione della Scenotech di Mercato San Severino).

Ben descritta nel giugno del 2001 in “Largo Campo”, mensile del centro storico, l’artista descrive appunto l’area all’interno del Parco delle Terme Campione, non lontana alla fontana di Piazza Montpellier (attualmente trasformata in aiuola), un’area dedicata a Pinocchio ampia ben 180 metri quadrati con pavimentazione a mosaico costituita da pietre colorate (ritagliate da Enrico Pinto di Padula) che descrivono i personaggi delle avventure del burattino. Al centro di tale area è posizionata la scultura di Pinocchio, in bronzo, alta tre metri e trenta (realizzata con la collaborazione della Scenotech di Mercato San Severino).

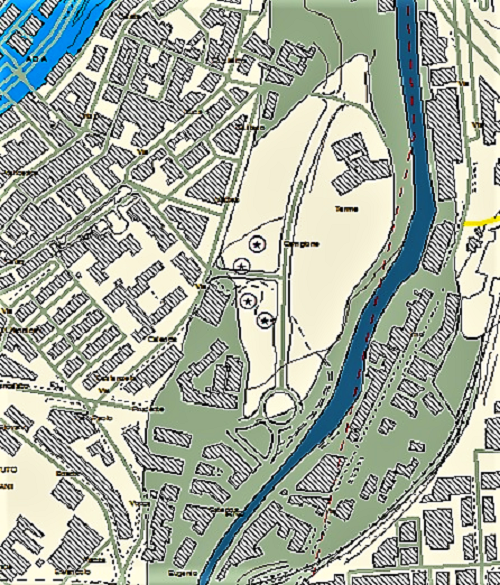

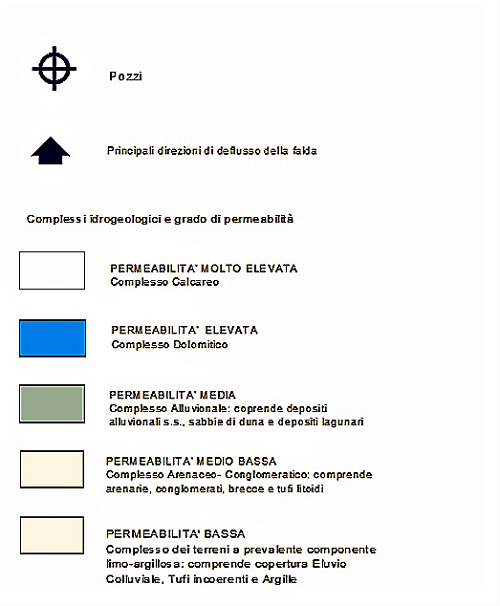

Da una cartografia idrogeologica di più di 15 anni fa legata al PUC (Piano Urbanistico comunale) si notano 4 pozzi (relativi all’area termale Campione) in prossimità della costruenda Lungoirno e la nuova rotatoria di Piazza Montpellier, gli stessi si intravedono ancora in alcune foto del 2014.

Da una cartografia idrogeologica di più di 15 anni fa legata al PUC (Piano Urbanistico comunale) si notano 4 pozzi (relativi all’area termale Campione) in prossimità della costruenda Lungoirno e la nuova rotatoria di Piazza Montpellier, gli stessi si intravedono ancora in alcune foto del 2014.

Sull’area sorgono attualmente 4 palazzi di recente costruzione, laddove gli abitanti del quartiere speravano che risultasse anch’essa superficie a verde pubblico, con un ampliamento del Parco fluviale inglobando anche le sorgive delle vecchie Terme Campione. In realtà, nel 2001, la Società Somerco presentava, allo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Salerno, un interessante progetto riguardante la realizzazione di un complesso termale e zona alberghiera, da realizzarsi ad ovest della Lungoirno (Viale Gramsci), ipotesi rigettata dal Comune.

Sull’area sorgono attualmente 4 palazzi di recente costruzione, laddove gli abitanti del quartiere speravano che risultasse anch’essa superficie a verde pubblico, con un ampliamento del Parco fluviale inglobando anche le sorgive delle vecchie Terme Campione. In realtà, nel 2001, la Società Somerco presentava, allo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Salerno, un interessante progetto riguardante la realizzazione di un complesso termale e zona alberghiera, da realizzarsi ad ovest della Lungoirno (Viale Gramsci), ipotesi rigettata dal Comune.

Di fatto, già l’anno successivo, si ragionava, sullo stesso lotto, per la realizzazione di residenze universitarie, per poi assistere alla semplice costruzione dei 4 palazzoni.

Dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) l’area in questione nella Tavola P2.04 della Zonizzazione, in legenda, ritroviamo alla voce “Attrezzature pubbliche di interesse locale” Verde attrezzato e sport esistente in tutta l’area del Parco (ancora riportata come “Terme Campione”).

Sulla Tavola della Trasformabilità Urbana P0, da legenda, ritroviamo da “Invarianti di natura paesaggistico-strutturali” il verde urbano strutturante, mentre la sponda del fiume è indicata da “Invarianti di natura idro-geologica” come area con notevoli criticità ambientali. Proseguendo la passeggiata lungo Viale Gramsci, in direzione Fratte, al di là del ponte di collegamento tra via Irno e la Lungioirno (inaugurato nel settembre del 2009), si apre un altro polmone verde: si tratta del “Parco Urbano dell’Irno” realizzato sull’ex area industriale Salid.

Il progetto è dell’architetto Mario dell’Acqua (fonte: dal libro “Il progetto urbano nella città contemporanea” di Maurizio Russo). Da inaugurarsi già l’anno seguente l’apertura del Parco Pinocchio, in realtà tra l’abbattimento quasi totale degli opifici Salid e la realizzazione del parco, l’apertura al pubblico ebbe luogo il 20 settembre del 2008.

Gli opifici furono abbattuti nel 2004, mentre nell’aprile del 2007, come si attesta dalle foto, era già completato il tratto della Lungioirno che affiancava l’area del futuro parco in cui si vede, in fondo, l’altoforno e, in prossimità del fiume Irno, l’antico mulino rimasti in piedi. Si tratta di un buon esempio di riqualificazione e restauro di quel che resta della fabbrica Salid e del mulino. Sull’area in questione nel 1830 circa una finanziaria del regno Borbonico, la Società del Sebeto, impegnò le sue forze per realizzare, in prossimità del fiume Irno, di una grande industria tessile, al fine di contrastare quelle private degli svizzeri. Ancora agli inizi del XX secolo la nuova fabbrica di mattoni, la Salid, realizzava i propri opifici in corrispondenza degli stessi capannoni costruiti 70 anni prima.

Si tratta di un buon esempio di riqualificazione e restauro di quel che resta della fabbrica Salid e del mulino. Sull’area in questione nel 1830 circa una finanziaria del regno Borbonico, la Società del Sebeto, impegnò le sue forze per realizzare, in prossimità del fiume Irno, di una grande industria tessile, al fine di contrastare quelle private degli svizzeri. Ancora agli inizi del XX secolo la nuova fabbrica di mattoni, la Salid, realizzava i propri opifici in corrispondenza degli stessi capannoni costruiti 70 anni prima. Il progetto del Parco dell’Irno, ampio circa 35000 mq., è in linea con il rispetto e l’applicazione dei principi dell’archeologia industriale che puntano sull’approfondimento storico della ex fabbrica col fine di recuperarla e trasformarla in luogo di aggregazione pubblica. Durante l’inaugurazione veniva auspica la realizzazione, all’interno dell’antico forno dell’ex Salid (a pianta ellittica rivestita con laterizi rossi e rinforzato in una gabbia di acciaio) con annessa ciminiera, appena restaurato, di un Museo della Ceramica, una Emeroteca, una sala da the e un ristorante. Sfortunatamente, al momento, il piano superiore è ancora vuoto e non fruibile, mentre al piano terra, il tunnel in mattoncini viene sporadicamente utilizzato per manifestazioni ed esposizioni d’arte.

Il progetto del Parco dell’Irno, ampio circa 35000 mq., è in linea con il rispetto e l’applicazione dei principi dell’archeologia industriale che puntano sull’approfondimento storico della ex fabbrica col fine di recuperarla e trasformarla in luogo di aggregazione pubblica. Durante l’inaugurazione veniva auspica la realizzazione, all’interno dell’antico forno dell’ex Salid (a pianta ellittica rivestita con laterizi rossi e rinforzato in una gabbia di acciaio) con annessa ciminiera, appena restaurato, di un Museo della Ceramica, una Emeroteca, una sala da the e un ristorante. Sfortunatamente, al momento, il piano superiore è ancora vuoto e non fruibile, mentre al piano terra, il tunnel in mattoncini viene sporadicamente utilizzato per manifestazioni ed esposizioni d’arte. Il mulino, invece, aveva la specifica destinazione a Biblioteca per i ragazzi e Ludoteca. Recuperato per intero conservando la sua originaria architettura, dopo qualche anno dall’inaugurazione del parco, viene aperto al pubblico (nell’ottobre del 2012) con funzione, invece, di Teatro dedicato ad Antonio Ghirelli. La sala è composta da 150 posti, e presenta internamente un ulteriore piccolo spazio che può ospitare fino a 50 posti per iniziative culturali. Nella parte nord del parco è presente un’area di fruizione pubblica con un bar e tavolini.

Il mulino, invece, aveva la specifica destinazione a Biblioteca per i ragazzi e Ludoteca. Recuperato per intero conservando la sua originaria architettura, dopo qualche anno dall’inaugurazione del parco, viene aperto al pubblico (nell’ottobre del 2012) con funzione, invece, di Teatro dedicato ad Antonio Ghirelli. La sala è composta da 150 posti, e presenta internamente un ulteriore piccolo spazio che può ospitare fino a 50 posti per iniziative culturali. Nella parte nord del parco è presente un’area di fruizione pubblica con un bar e tavolini.

Fiore all’occhiello del Parco sono i 7 “Giardini tematici” progettati dall’architetto Fraticelli di Roma e realizzati su una sorta di terrazzamenti dove ritroviamo il “Giardino delle piante medicinali”, il “Giardino delle rose”, il “Giardino delle piante aromatiche del mediterraneo”, il “Giardino delle magnolie”, il “Giardino dei frutti”, il “Giardino degli agrumi” e il “Giardino dei centenari”, con un evidente richiamo alla tradizione del primo Orto Botanico del mediterraneo legato alla famosa “Scuola Medica Salernitana”. A distanza di ben 15 anni dall’inaugurazione, l’antica fornace non ha trovato ancora una propria destinazione d’uso, mortificando l’impegno operato nel recupero della vecchia area industriale ancora oggi solo parzialmente usufruita dal pubblico.

Fiore all’occhiello del Parco sono i 7 “Giardini tematici” progettati dall’architetto Fraticelli di Roma e realizzati su una sorta di terrazzamenti dove ritroviamo il “Giardino delle piante medicinali”, il “Giardino delle rose”, il “Giardino delle piante aromatiche del mediterraneo”, il “Giardino delle magnolie”, il “Giardino dei frutti”, il “Giardino degli agrumi” e il “Giardino dei centenari”, con un evidente richiamo alla tradizione del primo Orto Botanico del mediterraneo legato alla famosa “Scuola Medica Salernitana”. A distanza di ben 15 anni dall’inaugurazione, l’antica fornace non ha trovato ancora una propria destinazione d’uso, mortificando l’impegno operato nel recupero della vecchia area industriale ancora oggi solo parzialmente usufruita dal pubblico.

Nel PUC (Piano Urbanistico Comunale) l’area in questione nella Tavola P2.04 della Zonizzazione da legenda ritroviamo alla voce “Attrezzature pubbliche di interesse locale” le attrezzature d’interesse comune nell’area dell’antica fornace e mulino, mentre per il resto del parco il verde attrezzato e sport esistente.

Sulla Tavola della Trasformabilità Urbana P0, da legenda, ritroviamo da “Invarianti di natura paesaggistico-strutturali” il verde urbano strutturante, mentre sulla sponda del fiume è indicato da “Invarianti di natura idro-geologica” come area con notevoli criticità ambientali, la restante area rientra in Zona Omogenea B. A causa della nota inchiesta a carico delle Coop, dal novembre del 2021, le condizioni del Parco sono peggiorate considerevolmente e, nonostante il recente ripristino della manutenzione del verde, il Parco risulta, allo stato attuale, in mediocri condizioni.