L’addio all’architetto italo-britannico Richard Rogers

Sabato 18 dicembre, all’età di 88, si è spento il grande architetto italo-britannico Richard Rogers, vincitore di alte onorificenze, tra le quali si annoverano la “Royal Gold Medal” nel 1985, il Premio Imperiale (sorta di Premio Nobel nel campo artistico) nel 2000, il “Leone d’Oro alla Carriera” alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2006 o il Premio Pritzker nel 2007. Quest’ultimo gli viene assegnato con la seguente motivazione: “(sappiamo) che l’architettura è una disciplina di enormi conseguenze politiche e sociali. E oggi celebriamo Richerd Rogers….che ci ricorda che l’architettura è la più sociale delle arti. Durante la sua lunga e innovativa carriera, Rogers ci mostra che forse il ruolo più duraturo dell’architetto è quello di un buon cittadino del mondo”. Nato a Firenze, il 23 luglio del 1933 da genitori di origini britannica dopo la Seconda Guerra Mondiale si trasferisce in Inghilterra. Laureatosi all’ Architectural Association School of Architecture, sul finire degli anni ’60 realizza alcune opere di minore importanza (collaborando anche con Norman Foster). Nel 1966, progetta e realizza la propria dimora a Wimbledon, sobborgo in prossimità di Londra, in cui si evidenzia l’utilizzo di materiali come l’acciaio o elementi sintetici. E’ proprio in questo periodo che si può osservare come la progettualità di Rogers abbracci in pieno la corrente architettonica del Movimento “Hight-tech” pur restando, al contempo, saldamente radicato a fondamenti come il Futurismo e il Costruttivismo. Nato dal Tardo Modernismo, l’Hight-tech è caratterizzato dall’utilizzo di materiali come acciaio e vetro e da costruzioni quasi tutte realizzate in materiali leggeri in cui spesso le tubazioni presenti vengono evidenziate con sgargianti cromatismi. Dal 1966 in poi siede in parlamento alla Camera dei Lord come esponente del partito dei laburisti.

All’inizio degli anni ’70 collabora con l’architetto italiano Renzo Piano col quale tra il 1971 e il 1977 progetta e successivamente realizza il Centro Georges Pompidou a Parigi, uno dei simboli architettonici più interessanti della capitale francese, allora denominato il Beaubourg, fu al centro di grandi critiche ma anche di molti apprezzamenti. Questo singolare museo di arte moderna e contemporanea, quasi tutto in acciaio, è la manifestazione di una rivoluzionaria architettura in cui tutti gli impianti, le scale mobili e la stessa struttura portante sono posizionati all’esterno. Il centro è, inoltre, come una sorta di futuristico elemento architettonico legato a una rete globale grazie alle tecnologie di comunicazione digitale presenti in esso. Con i sui quasi 100.000 mq di superficie lorda, risulta uno dei musei più grandi d’Europa. Al suo interno è presente anche una caffetteria, una biblioteca e un terrazzo dal quale si può godere di una magnifica veduta di quasi tutta Parigi.

Due anni dopo l’inaugurazione del Museo, Rogers progetta il palazzo di Assicurazione Lloyd’ nel quartiere finanziario medievale di Londra, la cui inaugurazione è del 1986. Piuttosto che abbattere completamente il vecchio edificio di assicurazione, risalente al 1928, Rogers ne preserva una porzione, lasciando un setto della facciata a ricordo della storica volumetria. Come per il Centro Pompidou, anche in questo edificio tutte le sue principali funzioni di servizio sono poste all’esterno, liberando le aree interne anche da ascensori o da impianti idraulici ed elettrici, consentendo alle stesse una maggiore spazialità senza interruzioni. Costituito da tre torri orientate attorno ad un grande atrio centrale, i primi quattro piani guardano l’atrio stesso, mentre dal quinto in poi le torri sono chiuse da pannelli di vetro. La struttura è un fulgido esempio di architettura Hight-tech nel cuore finanziario di Londra.

A cavallo tra gli anni ’80 e i ’90 realizza in Francia, a Strasburgo, l’imponente Palazzo della Corte Europea, a metà anni ’90 progetta e costruisce il Techno Plaza, ufficio del Governo posizionato sul crinale di una collina nella città di Gifu in Giappone. Si tratta di 10 volumi che ospitano uffici destinati alla ricerca, con laboratori e uso di realtà virtuale. La struttura è costituita da spazi e uffici privati, caratterizzati da una serie di gradini posizionati sulla collina e da altri spazi pubblici. Tutti gli uffici hanno accesso a una serie di terrazzamenti piantumati, grosse persiane ombreggiano l’ingresso principale, le facciate sono costituite da grandi vetrate accompagnate anch’esse da ampie persiane.

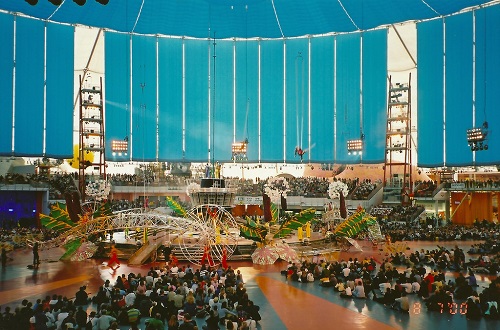

Ritornato in Europa, non lontano dal meridiano di Greenwich viene realizza tra il 1997 e il 1999 il Millennium Dome, inizialmente progettato come stadio per divenire dal 2005 un grande salone espositivo che prende il nome di The O2: luogo per eventi musicali e sportivi. La struttura è caratterizzata da una tensostruttura (membrana PTFE con fibre di vetro) sorretta da 12 piloni alti 100 metri circa, mentre la quota del tetto risulta di 52 metri. La superficie interna è di 80mila metri quadri, mentre il diametro è di 320 metri.

All’inizio del nuovo millennio si dedica al progetto e alla realizzazione del Terminal T4 dell’aeroporto di Madrid-Barajas, a nord est della capitale. Inaugurato il 4 febbraio 2006, si tratta di un ampio terminal per i voli nazionali e internazionali, con parcheggio e ulteriore struttura per i voli extra-europei. Di particolare bellezza è la copertura a onde, di fatto l’elemento caratterizzante tutto il Terminal. La copertura ondulata è sostenuta da pilastri a Y e le sue linee flessuose non sono per nulla impattanti nel contesto ambientale sul quale insiste. La struttura è di sei piani: tre sotterranei e gli altri tre sopraelevati costituiti, questi ultimi, da lunghe vetrate. Nella parte più alta della copertura ritroviamo degli oculi che lasciano passare la luce naturale. Agli oculi si aggiungono anche dei canyon, ovvero delle lunghe aperture all’interno della struttura che diffondono allo stesso modo la luce naturale.

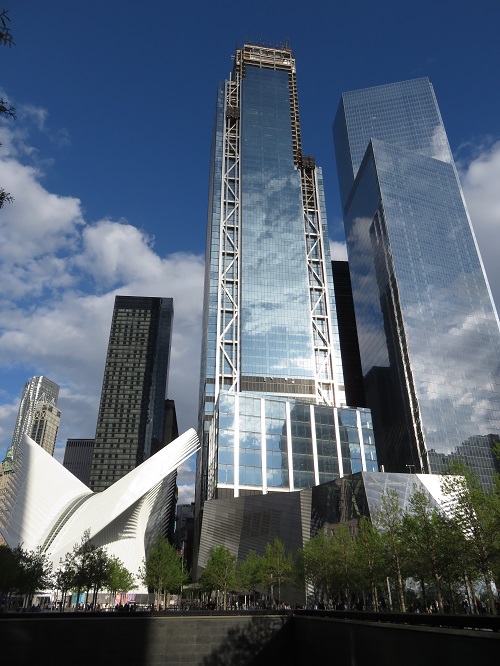

Tra il 2008 e il 2018 realizza a New York City (Manhattan) il World Trade Center che è parte della ricostruzione dell’omonimo complesso distrutto a causa dell’attentato dell’11 settembre 2001. L’edificio costituito da 71 piani e alto 352 metri, viene inaugurato l’11 giugno 2018 dopo 10 anni dalla prima posa. Il grattacielo risulta essere il terzo edificio più alto dell’area. La sua superficie complessiva è di 2,8 milioni di mq. e presenta: 2 piani di negozi, 5 di spazi commerciali e 54 piani di uffici. Sulla torre si evidenziano, inoltre, tre terrazzi all’aperto a quote diverse ovvero a 17 metri, 60 e 76. Il nucleo centrale del grattacielo è in cemento armato all’interno del quale si ritrovano tutti i servizi e i collegamenti verticali, mentre esternamente ritroviamo le facciate continue (curtain-wall) caratterizzate da un particolare tamponamento costituito da elementi metallici (acciaio inossidabile) e vetro e dal sistema di condivisione del carico dei rinforzi a forma di K negli angoli.

Nel 2003 il Comune di Scandicci, vicino Firenze, presenta un progetto di riqualificazione urbana dell’area progettata dalla Rogers Stirk Harbour. Si tratta del progetto di 3 di edifici insieme alla stazione della tranvia che collega Scandicci con Firenze, volumetrie che insistono su una piazza pubblica sulla quale convergono funzioni e attività sia pubbliche che private. Concluso nel 2013, ritroviamo un edificio a destinazione culturale, uno a destinazione residenziale e l’ultimo direzionale. Di particolare interesse è la scelta dei materiali utilizzati per tali volumetrie: si passa dal vetro all’acciaio inossidabile e terracotta all’alluminio anodizzato naturale fino al calcestruzzo. Il centro culturale, gestito dal Comune, offre spazi per mostre conferenze e seminari, il direzionale è concepito a pianta aperta e può essere suscettibile di varie modifiche e suddivisioni anche momentanee al suo interno. Su tale rigenerazione urbana Rogers dichiara: “Speriamo di avere segnato un cambiamento e indicato una nuova direzione per i prossimi 20 anni di sviluppo di Scandicci. Credo che abbiamo creato qualcosa di veramente speciale e spero che l’eredità di questo progetto continui a svilupparsi per molti anni a venire.” Infine uno degli ultimi progetti realizzati dall’architetto in Italia, è in provincia di Treviso a Cà Tron di Roncade, è l’H-Farm un complesso di 5 edifici che insistono su un’area di 51 ettari, per la formazione di studenti, la creazione di imprese innovative, legato anche allo start-up in condivisione d’intenti tra professionisti studenti e imprenditori. I progettisti sono legati al gruppo Zanon Architetti Associati.

Accanto allo studentato e alle scuole d’infanzia e primaria, si ritrova una volumetria di ben 2500 mq. firmata Richard Rogers, che comprende un auditorium a doppia altezza, un ristorante con grande sala e una biblioteca di oltre 900 mq. La struttura è rispettosa del verde circostante e ricorda lontanamente un ponte che in realtà collega due aree del Campus lungo l’asse est ovest. Può somigliare, inoltre, a una piccola collina che emerge dalla pianura trevigiana perfettamente integrata nel paesaggio, con copertura a verde che da un continuum con il prato circostante, raccordandosi ad esso naturalmente.