Storia ed evoluzione del Cimitero di Salerno, tra foto e mappe antiche

La storia del Cimitero di Salerno è lunga e complessa. Se fino all’inizio del XIX secolo la sepoltura dei morti avveniva in prossimità delle chiese e conventi che ospitavano le Confraternite, con la caduta di Napoleone e il ritorno dei Borboni, un decreto del 1817 stabiliva la realizzazione di nuovi cimiteri nel Regno di Napoli. Per la città di Salerno vennero individuate 2 specifiche localizzazioni per due Camposanti da realizzarsi su progetto dell’ingegnere Matteo D’Amato: uno posto nella zona di Pastena che avrebbe dovuto asservire tutta la piana orientale dell’area fuori le mura e l’altro da collocare a Ponte della Fratta, in località Brignano, per tutti gli abitanti dell’area nord collinare del Capoluogo. Quest’ultimo denominato anche “Cimitero dei Villaggi”, avrebbe ospitato, inoltre, anche le salme delle persone che vivevano in assoluta miseria. Esso è ben descritto dallo storico Dentoni Litta che afferma: “Ad essa si accedeva da un largo portone nel muro che guarda Fratte, dalla strada che, in quei tempi, portava a Pastorano, passando per l’acqua zulfurea (acqua solfurea) nello stesso cimitero vi furono seppellite le salme dei deceduti del colera degli anni 1836-1837. Successivamente, e sino al 1930, i deceduti di malattie infettive”. A seguito di una improvvisa epidemia che nel 1825 nelle carceri di Salerno causò un numero considerevole di morti, venne decisa la realizzazione di un ulteriore Camposanto più vicino alla città, nei pressi di via dei Principati e non lontano da via del Fuso, strada che collegava l’area del borgo del Carmine Nuovo con il Ponte Calcedonia, posto ad est. Esso fu realizzato, tuttavia, qualche anno dopo, esattamente nel 1843 su progetto degli architetti Rosalba e Genovesi. Nella prima rappresentazione grafica dell’area del Comune di Salerno, realizzata dagli ingegneri Alfonso di Gilio e Carlo Pannaini del 1867 (Fondo Giannattasio), si osserva, poco a sud della curvilinea strada del Fuso, il piccolo cimitero a forma rettangolare con una chiesa al suo interno.

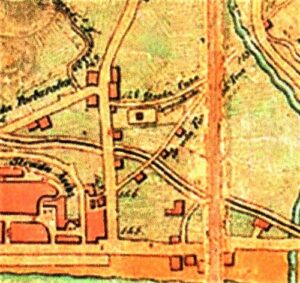

Nella prima rappresentazione grafica dell’area del Comune di Salerno, realizzata dagli ingegneri Alfonso di Gilio e Carlo Pannaini del 1867 (Fondo Giannattasio), si osserva, poco a sud della curvilinea strada del Fuso, il piccolo cimitero a forma rettangolare con una chiesa al suo interno.  Sempre nella Pianta di Gilio-Pannaini si scorge una piccola descrizione, non lontano dal torrente Grangano, in cui si legge “Camposanto dei Villaggi”.

Sempre nella Pianta di Gilio-Pannaini si scorge una piccola descrizione, non lontano dal torrente Grangano, in cui si legge “Camposanto dei Villaggi”. Interessante risulta la “Pianta Particellare dell’Ausino” (custodita nell’Archivio Storico del Comune di Salerno) del 1907 in cui ben si nota, ad est di via dei Principati, ancora presente il vecchio Cimitero con al centro, la chiesa con una doppia scalinata nella parte est. In essa si osserva, inoltre, il piccolo borgo del Ponte Calcedonia e quello che accoglieva il Santuario della Madonna del Carmine (Carmine Nuovo).

Interessante risulta la “Pianta Particellare dell’Ausino” (custodita nell’Archivio Storico del Comune di Salerno) del 1907 in cui ben si nota, ad est di via dei Principati, ancora presente il vecchio Cimitero con al centro, la chiesa con una doppia scalinata nella parte est. In essa si osserva, inoltre, il piccolo borgo del Ponte Calcedonia e quello che accoglieva il Santuario della Madonna del Carmine (Carmine Nuovo).  Nella “Pianta della Città di Salerno” datata 1912 (Archivio Storico del Comune di Salerno) si scorge l’area cimiteriale delimitata dalla Strada Vicinale del Fuso, la Strada Comunale detta Via Irno (l’attuale via Nizza) e via dei Principati l’area del Cimitero urbano, al di sotto del quale passava anche la nuova galleria, allora, della ferrovia Salerno-Mercato San Severino, mentre, al centro vediamo collocata la chiesa quadrangolare. Intanto mentre nel 1914 la città iniziava ad espandersi proprio verso est, il Cimitero dei Villaggi veniva ampliato a discapito di quello posto sul Carmine che subiva un lento e progressivo declino.

Nella “Pianta della Città di Salerno” datata 1912 (Archivio Storico del Comune di Salerno) si scorge l’area cimiteriale delimitata dalla Strada Vicinale del Fuso, la Strada Comunale detta Via Irno (l’attuale via Nizza) e via dei Principati l’area del Cimitero urbano, al di sotto del quale passava anche la nuova galleria, allora, della ferrovia Salerno-Mercato San Severino, mentre, al centro vediamo collocata la chiesa quadrangolare. Intanto mentre nel 1914 la città iniziava ad espandersi proprio verso est, il Cimitero dei Villaggi veniva ampliato a discapito di quello posto sul Carmine che subiva un lento e progressivo declino.

In una “Eidipsometria dello stato attuale” (Piano Quotato) realizzato nel 1914 dagli ingegneri E. Donzelli e N. Cavaccini (custodita dell’Archivio Storico del Comune di Salerno), possiamo vedere, ben definito graficamente, il Cimitero di via dei Principati. La carta evidenzia un grande viale, leggermente in discesa, che parte in prossimità del Convento dei Cappuccini raggiungendo la chiesa cimiteriale. Quest’ultima presenta una doppia rampa di scale nella sua parte orientale, oltre la quale diparte un ulteriore viale al centro dei terrazzamenti del Camposanto, lo stesso raggiunge poi l’attuale via Nizza ad est.

In una “Eidipsometria dello stato attuale” (Piano Quotato) realizzato nel 1914 dagli ingegneri E. Donzelli e N. Cavaccini (custodita dell’Archivio Storico del Comune di Salerno), possiamo vedere, ben definito graficamente, il Cimitero di via dei Principati. La carta evidenzia un grande viale, leggermente in discesa, che parte in prossimità del Convento dei Cappuccini raggiungendo la chiesa cimiteriale. Quest’ultima presenta una doppia rampa di scale nella sua parte orientale, oltre la quale diparte un ulteriore viale al centro dei terrazzamenti del Camposanto, lo stesso raggiunge poi l’attuale via Nizza ad est.

Nel primo Piano Regolatore del XX secolo, il Donzelli-Cavaccini, del 1915 (Archivio Storico del Comune di Salerno), il vecchio Cimitero è ormai assente; resta preservata la sua chiesa (inglobata tra piccoli palazzi e viali alberati) con una piazza ad ovest. Il Piano regolatore, che risente delle idee urbanistiche francesi di Hausmann, viene però stravolto negli anni e come ben si nota in alcune foto come in quella risalente alla fine degli anni ’20 dello scorso secolo

Nel primo Piano Regolatore del XX secolo, il Donzelli-Cavaccini, del 1915 (Archivio Storico del Comune di Salerno), il vecchio Cimitero è ormai assente; resta preservata la sua chiesa (inglobata tra piccoli palazzi e viali alberati) con una piazza ad ovest. Il Piano regolatore, che risente delle idee urbanistiche francesi di Hausmann, viene però stravolto negli anni e come ben si nota in alcune foto come in quella risalente alla fine degli anni ’20 dello scorso secolo (con l’inizio dei lavori per la realizzazione dello stadio Littorio e il completo smantellamento del Camposanto -Archivio fotografico A. Apicella-) e altre due foto provenienti dall’Archivio Digitale Fotografico EBAD di Eboli, in occasione di alcune manifestazioni militari fasciste ad ovest del Littorio (attuale Stadio Vestuti), poche tracce restano in quel periodo (anni’30 dello scorso secolo) della chiesa e del vecchio Cimitero. In entrambe le foto, si osservano gli edifici INCIS del 1935 e le palazzine per i Postelegrafonici realizzate all’inizio degli anni’30, al di sotto dei quali insistono i confini est del vecchio Cimitero che partivano dalla chiesa di cui rimane solo la sua parte bassa, completamente abbattuti pochi anno dopo.

(con l’inizio dei lavori per la realizzazione dello stadio Littorio e il completo smantellamento del Camposanto -Archivio fotografico A. Apicella-) e altre due foto provenienti dall’Archivio Digitale Fotografico EBAD di Eboli, in occasione di alcune manifestazioni militari fasciste ad ovest del Littorio (attuale Stadio Vestuti), poche tracce restano in quel periodo (anni’30 dello scorso secolo) della chiesa e del vecchio Cimitero. In entrambe le foto, si osservano gli edifici INCIS del 1935 e le palazzine per i Postelegrafonici realizzate all’inizio degli anni’30, al di sotto dei quali insistono i confini est del vecchio Cimitero che partivano dalla chiesa di cui rimane solo la sua parte bassa, completamente abbattuti pochi anno dopo.

Il Cimitero si era ormai spostato e ulteriormente ampliato nell’area di Brignano già alla fine degli anni ’20 dello scorso secolo. Nel 1928 iniziano i lavori di sistemazione del nuovo Cimitero di Brignano sotto le disposizioni del Genio Civile. L’anno successivo, con la nomina del Commissario Prefettizio, Antonio Valente, si ipotizza la realizzazione dei viali alberati, il restauro della Cripta dei Caduti, il completamento dell’impianto idrico e la manutenzione dei muri di recinzione e si inizia, inoltre, a provvedere alla realizzazione del monumentale ingresso principale degli edifici che dovevano contenere i loculi e la costruzione della Chiesa Madre. Per la costruzione di quest’ultima, come documentato l’architetto Vincenzo Dodaro, l’appalto risulta particolarmente complicato e il cantiere viene finanziato mediante la vendita dei locali per ossari e delle celle per tumulazione a salma, con gli introiti ordinari cimiteriali e alcune rate a carico del Bilancio Comunale. Sotto la direzione dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Camillo Guerra, il cantiere iniziato nel 1929 si conclude parzialmente nel 1933. Secondo le cronache dell’epoca: “… un grandioso complesso di fabbriche, che racchiude nella parte centrale la scalea di accesso e la Chiesa Madre del Cimitero e nelle laterali dei vasti e grandiosi ipogei capaci di contenere quattromila loculi”. Fino a pochi anni fa l’edificio sacro si presentava ancora non completato e ciò lo si poteva notare nei fori posizionati sulla facciata della chiesa che servivano per sorreggere l’impalcatura di cantiere, e dalla mancanza di rifiniture nei blocchi laterali alla chiesa.

Interessante è la scalinata d’ingresso al Cimitero, posta alla base della Chiesa Madre, in parte dritta e in parte semicircolare. Belli i due corpi di fabbrica posti lateralmente alla chiesa, con 4 arcate per ogni corpo al di sopra delle quali ritroviamo elementi decorativi di stampo classicista, che contengono due piani di loculi. La chiesa inaccessibile al visitatore, è invece, un grosso edificio in tufo a pianta quadrata con quattro ingressi, caratterizzata da un grande lanterna nella sua parte alta. Superando la prima rampa di scale, posta all’ingresso del Cimitero, si accede, attraversando un ampio arco, alla cripta della struttura sacra. Negli ultimi decenni si è realizzato, in conclusione, l’ampliamento in direzione nord-est, del Cimitero definito ala del “Cimitero nuovo”.

Interessante è la scalinata d’ingresso al Cimitero, posta alla base della Chiesa Madre, in parte dritta e in parte semicircolare. Belli i due corpi di fabbrica posti lateralmente alla chiesa, con 4 arcate per ogni corpo al di sopra delle quali ritroviamo elementi decorativi di stampo classicista, che contengono due piani di loculi. La chiesa inaccessibile al visitatore, è invece, un grosso edificio in tufo a pianta quadrata con quattro ingressi, caratterizzata da un grande lanterna nella sua parte alta. Superando la prima rampa di scale, posta all’ingresso del Cimitero, si accede, attraversando un ampio arco, alla cripta della struttura sacra. Negli ultimi decenni si è realizzato, in conclusione, l’ampliamento in direzione nord-est, del Cimitero definito ala del “Cimitero nuovo”.