Volterra: una splendida realtà toscana candidata a “Capitale della Cultura 2022”

“Gli avanzi pregievolissimi d’etrusche antichità, risparmiate dalla edacità dei secoli, e scampati alla mano distruggitrice della barbarie, e della ignoranza, dei quali bene a ragione fa pompa la Città di Volterra, ed i naturali prodotti del suo Territorio conducono giornalmente a visitarla illustri, ed eruditi Viaggiatori che vi trovano intiera la loro soddisfazione nel tempo però, che gli duole la mancanza di una indicazione scritta delle cose più notabil, che ponno richiamare l’attenzione degli intelligenti e dei curiosi”. Con queste parole Pietro Torri introduceva la primissima “Guida per la città di Volterra”, da lui realizzata nel 1832. Essa avrebbe asservito i numerosi viaggiatori di quel tempo che necessitavano di una più approfondita conoscenza della città. Volterra è una piccola cittadina posta sulla sommità di una collina (545 metri s.l.m.) tra le valli d’Era e del Cecina, in provincia di Pisa, non lontanissima dal mare. All’interno dell’impianto urbanistico si riscontrano più fasi storiche che si riflettono sui monumenti e manufatti che abbracciano quasi trenta secoli di civiltà, da quella primitiva fino ai giorni d’oggi. Abitata fin dal periodo neolitico, il borgo conosce il periodo della cultura villanoviana sulla quale fiorisce nel sec. VIII la civiltà Etrusca, la quale realizza un primo sistema di mura difensive, alto esempio di ingegneria militare a difesa della città. Realizzate intorno al IV secolo a.C. e modificate nel tempo, esse rimasero in uso fino al medioevo.

All’interno dell’impianto urbanistico si riscontrano più fasi storiche che si riflettono sui monumenti e manufatti che abbracciano quasi trenta secoli di civiltà, da quella primitiva fino ai giorni d’oggi. Abitata fin dal periodo neolitico, il borgo conosce il periodo della cultura villanoviana sulla quale fiorisce nel sec. VIII la civiltà Etrusca, la quale realizza un primo sistema di mura difensive, alto esempio di ingegneria militare a difesa della città. Realizzate intorno al IV secolo a.C. e modificate nel tempo, esse rimasero in uso fino al medioevo. La loro lunghezza era di 7 km circa e racchiudevano non solo il nucleo abitato ma anche aree non antropizzate destinate principalmente alla coltivazione. Nel medioevo la cinta muraria venne ridimensionata portandosi a soli 2,6 km di lunghezza. Per la loro realizzazione furono utilizzati blocchi di panchino (pietra arenaria tipica della Toscana). Alcune vecchie rappresentazioni della cittadina evidenziano il complesso sistema difensivo distinguendo quello etrusco (ridotto a brevi tratti che ancora tutt’ora si possono ammirare) da quello d’epoca medievale.

La loro lunghezza era di 7 km circa e racchiudevano non solo il nucleo abitato ma anche aree non antropizzate destinate principalmente alla coltivazione. Nel medioevo la cinta muraria venne ridimensionata portandosi a soli 2,6 km di lunghezza. Per la loro realizzazione furono utilizzati blocchi di panchino (pietra arenaria tipica della Toscana). Alcune vecchie rappresentazioni della cittadina evidenziano il complesso sistema difensivo distinguendo quello etrusco (ridotto a brevi tratti che ancora tutt’ora si possono ammirare) da quello d’epoca medievale.  Nella veduta a volo d’uccello di Domenicus Vadorinius, edita per la prima volta nel 1560 e poi ristampata nel 1637 come una delle tre tappe dell’opera di Curzio Inghirami “Etruscarum antiquitatum fragmenta”, si possono ammirare per intero le antiche mura etrusche, in parte lontane dal centro abitato, e quelle d’epoca medievale con le torri e i bastioni ben evidenziati che si sovrappongono a quelle antecedenti.

Nella veduta a volo d’uccello di Domenicus Vadorinius, edita per la prima volta nel 1560 e poi ristampata nel 1637 come una delle tre tappe dell’opera di Curzio Inghirami “Etruscarum antiquitatum fragmenta”, si possono ammirare per intero le antiche mura etrusche, in parte lontane dal centro abitato, e quelle d’epoca medievale con le torri e i bastioni ben evidenziati che si sovrappongono a quelle antecedenti.  Altra mappa interessante, sempre a volo d’uccello e risalente al 1757, un acquaforte presente nel volume sulla Toscana dell’opera di Thomas Salmon “Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, politico, e morale”, mostra oltre al borgo e agli edifici più importanti della città, le mura etrusche (che inglobano ancora a metà XVIII secolo una campagna scarsamente abitata e medievali), e quelle medievali.

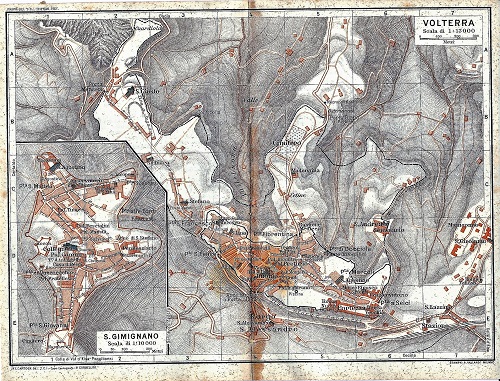

Altra mappa interessante, sempre a volo d’uccello e risalente al 1757, un acquaforte presente nel volume sulla Toscana dell’opera di Thomas Salmon “Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, politico, e morale”, mostra oltre al borgo e agli edifici più importanti della città, le mura etrusche (che inglobano ancora a metà XVIII secolo una campagna scarsamente abitata e medievali), e quelle medievali. Interessante è, inoltre, una pianta della città risalente al 1923 (litografia a colori) e pubblicata a cura del Touring Club Italiano: in essa si evidenziano, insieme all’altro importante borgo di San Gimignano, le strade, i palazzi, le chiese e ovviamente le mura etrusco-medievali, di cui le più antiche, ancora presenti, sono evidenziate con un tratto continuo, mentre il resto con un tratto discontinuo.

Interessante è, inoltre, una pianta della città risalente al 1923 (litografia a colori) e pubblicata a cura del Touring Club Italiano: in essa si evidenziano, insieme all’altro importante borgo di San Gimignano, le strade, i palazzi, le chiese e ovviamente le mura etrusco-medievali, di cui le più antiche, ancora presenti, sono evidenziate con un tratto continuo, mentre il resto con un tratto discontinuo.  Di particolare bellezza è l’etrusca Porta dell’Arco, uno dei più importanti monumenti architettonici di Volterra. Posta nell’area a sud-ovest della città, è caratterizzata da una copertura formata da un arco in conci di pietra, quest’ultimo decorato da tre teste inserite successivamente nella struttura stessa (rimaneggiata sia in epoca romana che in quella medievale). Probabilmente di epoca romana, esse potrebbero rappresentare la Triade Capitolina (Giove Giunone e Minerva) oppure Giove e i Dioscuri.

Di particolare bellezza è l’etrusca Porta dell’Arco, uno dei più importanti monumenti architettonici di Volterra. Posta nell’area a sud-ovest della città, è caratterizzata da una copertura formata da un arco in conci di pietra, quest’ultimo decorato da tre teste inserite successivamente nella struttura stessa (rimaneggiata sia in epoca romana che in quella medievale). Probabilmente di epoca romana, esse potrebbero rappresentare la Triade Capitolina (Giove Giunone e Minerva) oppure Giove e i Dioscuri.  Sempre d’epoca etrusca è la sua acropoli posta nella parte alta del borgo, i cui scavi archeologici hanno portato alla luce un quartiere dedito alle attività religiose con la presenza di edifici di culto accompagnati da ambienti di servizio come ad esempio magazzini. Dal III secolo a.C., la città viene assoggettata a Roma di cui diviene ragguardevole Municipio.

Sempre d’epoca etrusca è la sua acropoli posta nella parte alta del borgo, i cui scavi archeologici hanno portato alla luce un quartiere dedito alle attività religiose con la presenza di edifici di culto accompagnati da ambienti di servizio come ad esempio magazzini. Dal III secolo a.C., la città viene assoggettata a Roma di cui diviene ragguardevole Municipio.

Testimonianza di quell’epoca un teatro risalente al I secolo a.C. posto non lontano dalla Porta fiorentina, nell’area nord del centro abitato, posizionato sul crinale del colle di Volterra. Riportato alla luce negli anni ’50 dello scorso secolo, di esso rimane solo il pulpitum e parte delle strutture e delle colonne marmoree della frons scenae. Il teatro fu poi utilizzato in parte come edificio termale. Con la caduta dell’Impero romano la cittadina diviene ben presto sede di vescovado a capo di una vastissima diocesi. E’ di questo periodo il maggiore sviluppo architettonico e urbanistico della città, con la realizzazione di monumenti civili e religiosi di alto pregio. Fu libero Comune che fin dal XII secolo viveva di Statuti autonomi.

Testimonianza di quell’epoca un teatro risalente al I secolo a.C. posto non lontano dalla Porta fiorentina, nell’area nord del centro abitato, posizionato sul crinale del colle di Volterra. Riportato alla luce negli anni ’50 dello scorso secolo, di esso rimane solo il pulpitum e parte delle strutture e delle colonne marmoree della frons scenae. Il teatro fu poi utilizzato in parte come edificio termale. Con la caduta dell’Impero romano la cittadina diviene ben presto sede di vescovado a capo di una vastissima diocesi. E’ di questo periodo il maggiore sviluppo architettonico e urbanistico della città, con la realizzazione di monumenti civili e religiosi di alto pregio. Fu libero Comune che fin dal XII secolo viveva di Statuti autonomi.  Nell’epoca della Signoria vescovile fu realizzato il Duomo (intorno al 1120), con tipica tipologia romanica, di cui molto suggestivo è il portale affiancato da due arcate cieche al di sotto delle quali si posizionano piccoli rombi gradonati. La lunetta, invece, è decorata con intarsi geometrici in pietra verde.

Nell’epoca della Signoria vescovile fu realizzato il Duomo (intorno al 1120), con tipica tipologia romanica, di cui molto suggestivo è il portale affiancato da due arcate cieche al di sotto delle quali si posizionano piccoli rombi gradonati. La lunetta, invece, è decorata con intarsi geometrici in pietra verde.  Di fronte alla Cattedrale, si erge un altro monumento religioso: il Battistero, edificio caratterizzato da una base ottagonale con un’alta cupola, e risalente alla seconda metà del XIII secolo. Di particolare bellezza è la facciata che guarda la Cattedrale, tutta rivestita con paramento bicromo bianco e verde, mentre il portale è caratterizzato da un elegante arco a tutto sesto con doppie colonne alla base, sui lati, che lo sorreggono con capitelli decorati da fogliame e numerosi volti.

Di fronte alla Cattedrale, si erge un altro monumento religioso: il Battistero, edificio caratterizzato da una base ottagonale con un’alta cupola, e risalente alla seconda metà del XIII secolo. Di particolare bellezza è la facciata che guarda la Cattedrale, tutta rivestita con paramento bicromo bianco e verde, mentre il portale è caratterizzato da un elegante arco a tutto sesto con doppie colonne alla base, sui lati, che lo sorreggono con capitelli decorati da fogliame e numerosi volti. Non lontano dal Duomo, si erge la piazza principale della città, il fulcro storico e architettonico di tutta Volterra, la Piazza dei Priori. Senza dubbio tra le più belle ed armoniche piazze medievali d’Italia, su di essa si affacciano palazzi in parte antichi e in parte d’imitazione, che rendono l’ambiente di omogenea tipologia architettonica. Da essa, inoltre, si aprono 5 strade. Il palazzo più importante è quello dei Priori, realizzato tra il 1208 e il 1254 ed è il più antico esempio di palazzo comunale di tutta la Toscana. Destinato ad essere la residenza dei massimi magistrati cittadini, l’edificio che lontanamente somiglia al Palazzo della Signoria di Firenze, presenta la facciata costituita da blocchi di pietre con tetto spiovente e coronato da una merlatura sovrastato da una torre decorata da tre stemmi: quello della città, del Comune e del Popolo. La torre in origine era a pianta quadrata, ricostruita a pianta pentagonale dopo il terremoto del 1848. L’orologio, al di sotto di essa, risale, invece, al XIV secolo.

Non lontano dal Duomo, si erge la piazza principale della città, il fulcro storico e architettonico di tutta Volterra, la Piazza dei Priori. Senza dubbio tra le più belle ed armoniche piazze medievali d’Italia, su di essa si affacciano palazzi in parte antichi e in parte d’imitazione, che rendono l’ambiente di omogenea tipologia architettonica. Da essa, inoltre, si aprono 5 strade. Il palazzo più importante è quello dei Priori, realizzato tra il 1208 e il 1254 ed è il più antico esempio di palazzo comunale di tutta la Toscana. Destinato ad essere la residenza dei massimi magistrati cittadini, l’edificio che lontanamente somiglia al Palazzo della Signoria di Firenze, presenta la facciata costituita da blocchi di pietre con tetto spiovente e coronato da una merlatura sovrastato da una torre decorata da tre stemmi: quello della città, del Comune e del Popolo. La torre in origine era a pianta quadrata, ricostruita a pianta pentagonale dopo il terremoto del 1848. L’orologio, al di sotto di essa, risale, invece, al XIV secolo.

Caratterizzata da una serie di finestre bifore, presenta un semplice accesso a volte ogivali e una serie di stemmi dei commissari fiorentini del XV e XVI secolo tutti realizzati in terracotta smaltati.

Caratterizzata da una serie di finestre bifore, presenta un semplice accesso a volte ogivali e una serie di stemmi dei commissari fiorentini del XV e XVI secolo tutti realizzati in terracotta smaltati. Di fronte al Palazzo dei Priori, si erge il Palazzo Pretorio con la facciata costellata da un susseguirsi di finestre bifore e monofore e da tre arconi posti al piano terra e presenta, suo lato sinistro, una torre (quella del Podestà). Ad occidente della piazza ritroviamo poi una casa-torre, una tipologia di dimora fortificata, molto frequente in Toscana nel periodo che va dal XIII al XIV secolo. La città detta anche dell’alabastro, grazie ai suoi giacimenti nella vicina Castellina Marittima e soprattutto ai suoi laboratori dove si insegna l’arte della lavorazione della preziosa pietra e alle sue tante botteghe già presenti nel XII secolo, ebbe, purtroppo una breve autonomia socio-politica. Liberata difatti dalla potenza del Vescovo-conte, nel 1472, la città venne definitivamente assoggettata a Firenze, della cui influenza ritroviamo un altro grande monumento storico-architettonico e civile, la Fortezza medicea, realizzata nel 1474, non per scopi difensivi ma come forma di controllo e impedimento delle ribellioni locali.

Di fronte al Palazzo dei Priori, si erge il Palazzo Pretorio con la facciata costellata da un susseguirsi di finestre bifore e monofore e da tre arconi posti al piano terra e presenta, suo lato sinistro, una torre (quella del Podestà). Ad occidente della piazza ritroviamo poi una casa-torre, una tipologia di dimora fortificata, molto frequente in Toscana nel periodo che va dal XIII al XIV secolo. La città detta anche dell’alabastro, grazie ai suoi giacimenti nella vicina Castellina Marittima e soprattutto ai suoi laboratori dove si insegna l’arte della lavorazione della preziosa pietra e alle sue tante botteghe già presenti nel XII secolo, ebbe, purtroppo una breve autonomia socio-politica. Liberata difatti dalla potenza del Vescovo-conte, nel 1472, la città venne definitivamente assoggettata a Firenze, della cui influenza ritroviamo un altro grande monumento storico-architettonico e civile, la Fortezza medicea, realizzata nel 1474, non per scopi difensivi ma come forma di controllo e impedimento delle ribellioni locali.  La sua parte più orientale, la Rocca Vecchia, risalente al XIII secolo e posta a destra della porta est di Volterra Porta a Selci, venne poi modificata con la venuta dei fiorentini con mura di cinta e fossati.

La sua parte più orientale, la Rocca Vecchia, risalente al XIII secolo e posta a destra della porta est di Volterra Porta a Selci, venne poi modificata con la venuta dei fiorentini con mura di cinta e fossati. Sul lato ovest, invece, ritroviamo il Mastio, una torre a sezione circolare ai cui angoli sono collocate ulteriori torri circolari. Le due torri sono collegate da una doppia cortina di mura che ricoverava una consistente guarnigione. La città ha presentato la propria candidatura il 30 Luglio per diventare Capitale italiana della Cultura 2022. Tutta la documentazione è stata inviata al Mibact dal Sindaco di Volterra, Giacomo Santi. Il dossier è il frutto di un lungo e profondo studio diretto da Paolo Verri il quale ha affermato che: “La città vuole offrirsi come laboratorio per una rigenerazione del territorio e della comunità attraverso la cultura, l’innovazione, l’arte, la progettazione”.

Sul lato ovest, invece, ritroviamo il Mastio, una torre a sezione circolare ai cui angoli sono collocate ulteriori torri circolari. Le due torri sono collegate da una doppia cortina di mura che ricoverava una consistente guarnigione. La città ha presentato la propria candidatura il 30 Luglio per diventare Capitale italiana della Cultura 2022. Tutta la documentazione è stata inviata al Mibact dal Sindaco di Volterra, Giacomo Santi. Il dossier è il frutto di un lungo e profondo studio diretto da Paolo Verri il quale ha affermato che: “La città vuole offrirsi come laboratorio per una rigenerazione del territorio e della comunità attraverso la cultura, l’innovazione, l’arte, la progettazione”.