Gli orti urbani salernitani, il Giardino della Minerva e l’eredità dell’opera di Matteo Silvatico.

Primo orto botanico della storia, l’incantevole Giardino della Minerva è anche e soprattutto il primo laboratorio medico all’aperto della storia medioevale contraddistinto dalla presenza al suo interno di particolari piante medicamentose o erbe officinali di diverse specie, cosiddette “semplici”, ubicate in particolare lungo il versante occidentale di Salerno. Una breve descrizione di quest’area, focalizzata in particolare nel periodo medioevale, può meglio inquadrare l’aspetto funzionale e storico di questa importante struttura. La città di Salerno, all’epoca tutta racchiusa nelle mura che partivano dalla sommità del monte Bonadies su cui si erge il castello, comprendeva, nella sua parte più alta, un’area denominata “Plaium Montis” e definita dai longobardi “Noba Civitas”, particolarmente verdeggiante e caratterizzata dalla presenza di fabbriche conventuali benedettine e dal palazzo principesco (voluto dal principe Guaiferio) con annessa la chiesa di San Massimo. Proprio su quest’area in prossimità delle mura occidentali, nel vallone del torrente Fusandola, si stagliavano numerosi orti cinti e terrazzamenti, così come si osservava nell’area orientale, quella dell’Orto Magno, caratterizzata, però, da un territorio meno impervio. Gli orti urbani erano, inoltre, asserviti dall’acqua proveniente dalle numerose sorgenti presenti nelle colline che circondano il capoluogo. L’area può essere settorializzata in tre distinti territori: quelli più a occidente asserviti dall’acquedotto di Santo Spirito, poi i terreni posti nell’area centrale che attingevano all’acquedotto della Palma e quelli più orientali che beneficiavano di un complesso sistema di ponti d’epoca longobarda che incanalavano le acque provenienti principalmente dal vallone del Cernicchiara su cui scorre il Rafastia. Come si può ben vedere nella bella rappresentazione della città realizzata dal monaco Angelo Rocca (1583-1584), il territorio in questione è caratterizzato da numerosi conventi e da altrettanta vegetazione e orti ancora ben presenti ovunque all’interno delle mura.

Come si può ben vedere nella bella rappresentazione della città realizzata dal monaco Angelo Rocca (1583-1584), il territorio in questione è caratterizzato da numerosi conventi e da altrettanta vegetazione e orti ancora ben presenti ovunque all’interno delle mura. Lo stesso vale per la tavola Pinto di Scipione Galiano del 1653, un’acquaforte che mostra una città ancora caratterizzata da ampi spazi verdi.

Lo stesso vale per la tavola Pinto di Scipione Galiano del 1653, un’acquaforte che mostra una città ancora caratterizzata da ampi spazi verdi.  Interessante è, inoltre, la litografia su cartoncino risalente al 1856 di F. de Mercey (pittore paesaggista) presente nella raccolta “Vues d’Italie”, la quale rivela come l’area sia caratterizzata da tanto verde diffuso con alberi di ulivi, da frutta e vigneti, così come nella zona a est, l’area dell’Orto Magno, la quale, come si attesta nella tavola Malpica (conservata nell’Archivio di Stato di Salerno), nel 1862 era ancora in parte destinata a coltivazioni.

Interessante è, inoltre, la litografia su cartoncino risalente al 1856 di F. de Mercey (pittore paesaggista) presente nella raccolta “Vues d’Italie”, la quale rivela come l’area sia caratterizzata da tanto verde diffuso con alberi di ulivi, da frutta e vigneti, così come nella zona a est, l’area dell’Orto Magno, la quale, come si attesta nella tavola Malpica (conservata nell’Archivio di Stato di Salerno), nel 1862 era ancora in parte destinata a coltivazioni.  Dal settecento in poi, e soprattutto nel secolo scorso, le terre “vacue” si trasformarono in veri e propri lotti edificabili e in particolare l’area orientale, venne completamente urbanizzata, mentre, per fortuna, quella occidentale, che guarda il vallone del Fusandola, risulta in parte non compromessa e la verdeggiante visione complessiva dell’ambiente risulta quasi inusuale e forse poco conosciuta dagli stessi salernitani.

Dal settecento in poi, e soprattutto nel secolo scorso, le terre “vacue” si trasformarono in veri e propri lotti edificabili e in particolare l’area orientale, venne completamente urbanizzata, mentre, per fortuna, quella occidentale, che guarda il vallone del Fusandola, risulta in parte non compromessa e la verdeggiante visione complessiva dell’ambiente risulta quasi inusuale e forse poco conosciuta dagli stessi salernitani.

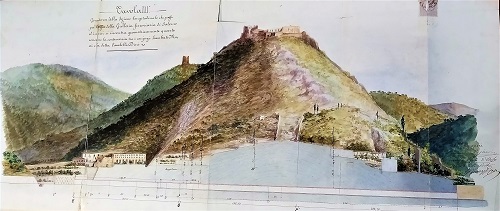

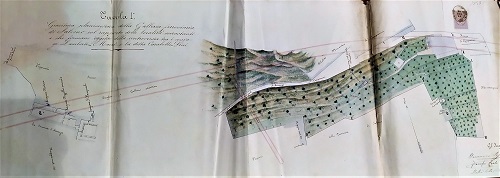

Di particolare interesse è poi la rappresentazione della sezione del monte Bonadies “Giacitura della sezione longitudinale che passa per l’asse della galleria ferroviaria di Salerno” realizzata nel 1868 da Domenico Tajani, Francesco Paolo D’Urso e Matteo della Corte (custodita dell’Archivio di Stato di Salerno), nella quale si scorgono, sul lato occidentale, parte degli orti cinti con numerose alberature e, poco più in là, l’ex Convento di San Nicola della Palma (attuale Conservatorio di musica Martucci e sede della Fondazione Ebris). Si evidenziano, inoltre, le numerose sorgive presenti in zona, tra le quali la Sorgiva del fondo Siani, la Sorgiva Pastore, la Sorgiva Pozzillo secondo quella di San Pasquale e del fondo Macrì. Più a oriente si evidenziavano l’ex Convento di Santa Maria della Consolazione e le mura medioevali a est.

Di particolare interesse è poi la rappresentazione della sezione del monte Bonadies “Giacitura della sezione longitudinale che passa per l’asse della galleria ferroviaria di Salerno” realizzata nel 1868 da Domenico Tajani, Francesco Paolo D’Urso e Matteo della Corte (custodita dell’Archivio di Stato di Salerno), nella quale si scorgono, sul lato occidentale, parte degli orti cinti con numerose alberature e, poco più in là, l’ex Convento di San Nicola della Palma (attuale Conservatorio di musica Martucci e sede della Fondazione Ebris). Si evidenziano, inoltre, le numerose sorgive presenti in zona, tra le quali la Sorgiva del fondo Siani, la Sorgiva Pastore, la Sorgiva Pozzillo secondo quella di San Pasquale e del fondo Macrì. Più a oriente si evidenziavano l’ex Convento di Santa Maria della Consolazione e le mura medioevali a est.

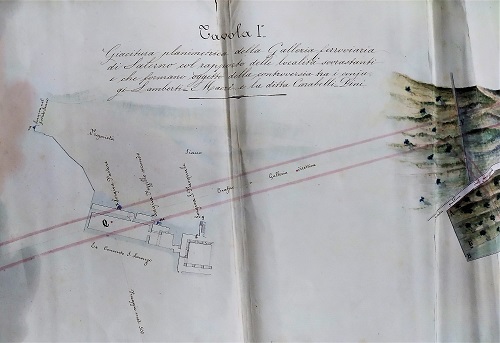

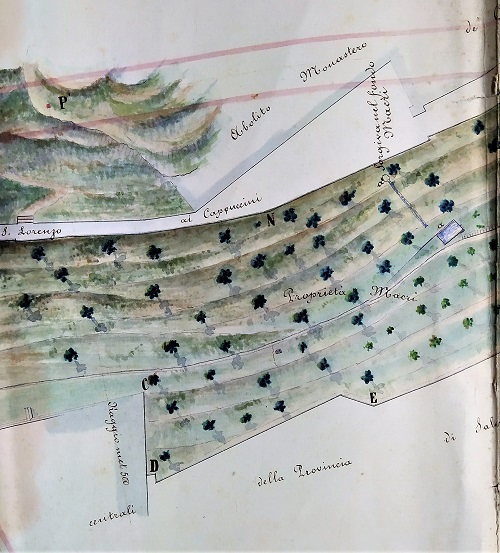

La stessa area è rappresentata in pianta “Giacitura planimetrica della galleria ferroviaria col rapporto delle località sovrastanti” realizzata sempre nel 1868 da Domenico Milesi e Francesco Paolo D’Urso e, anch’essa, conservata nell’Archivio di Stato di Salerno. Anche in quest’ultima, oltre al traforo ferroviario, si evidenziavano tutte le sorgive presenti nell’ex Convento di San Lorenzo, le numerose piantagioni presenti a sud dell’ex Convento di Santa Maria della Consolazione (fondata dai cappuccini a metà XVI secolo) in cui è presente la Sorgiva Macrì con una peschiera e, più a est, le rampe dè Cappuccini (quelle che guardano la chiesa di San Filippo Neri). Questi due significativi disegni denotano, infine, un’ancora persistente presenza di verde nella parte più a nord della città. Per quanto riguarda gli orti occidentali presenti allo stato attuale, e in particolar modo il Giardino della Minerva, la presenza di un acquedotto detto di Santo Spirito, che prendeva tale nome dall’omonimo Monastero femminile, la cui sorgente era quella detta “Aquarola” situata nell’alto alveo del Fusandola, non lontana dal Monastero di San Leo, garantiva a tutti una efficiente irrigazione. La quantità d’acqua fornita era talmente abbondante che la stessa, inizialmente destinata al solo Monastero di Santo Spirito, venne in seguito distribuita ai monasteri vicini e agli orti privati. L’acqua veniva, dunque, distribuita a tutti gli orti presenti in zona come il giardino della Cera, il Giardino delli Zicardi, il Giardiniello di San Leone, il Giardino Grande di San Leone, il Giardino del Busandola e il Giardino della Minerva. Quest’ultimo divenne di proprietà della famiglia Silvatico intorno al XII secolo, come attesta un documento della badia di Cava nel quale leggiamo che il terreno dei Silvatico era localizzato “subtus et propre Monasteri Sancti Nicolai quod de la Palma dicitur”.

La stessa area è rappresentata in pianta “Giacitura planimetrica della galleria ferroviaria col rapporto delle località sovrastanti” realizzata sempre nel 1868 da Domenico Milesi e Francesco Paolo D’Urso e, anch’essa, conservata nell’Archivio di Stato di Salerno. Anche in quest’ultima, oltre al traforo ferroviario, si evidenziavano tutte le sorgive presenti nell’ex Convento di San Lorenzo, le numerose piantagioni presenti a sud dell’ex Convento di Santa Maria della Consolazione (fondata dai cappuccini a metà XVI secolo) in cui è presente la Sorgiva Macrì con una peschiera e, più a est, le rampe dè Cappuccini (quelle che guardano la chiesa di San Filippo Neri). Questi due significativi disegni denotano, infine, un’ancora persistente presenza di verde nella parte più a nord della città. Per quanto riguarda gli orti occidentali presenti allo stato attuale, e in particolar modo il Giardino della Minerva, la presenza di un acquedotto detto di Santo Spirito, che prendeva tale nome dall’omonimo Monastero femminile, la cui sorgente era quella detta “Aquarola” situata nell’alto alveo del Fusandola, non lontana dal Monastero di San Leo, garantiva a tutti una efficiente irrigazione. La quantità d’acqua fornita era talmente abbondante che la stessa, inizialmente destinata al solo Monastero di Santo Spirito, venne in seguito distribuita ai monasteri vicini e agli orti privati. L’acqua veniva, dunque, distribuita a tutti gli orti presenti in zona come il giardino della Cera, il Giardino delli Zicardi, il Giardiniello di San Leone, il Giardino Grande di San Leone, il Giardino del Busandola e il Giardino della Minerva. Quest’ultimo divenne di proprietà della famiglia Silvatico intorno al XII secolo, come attesta un documento della badia di Cava nel quale leggiamo che il terreno dei Silvatico era localizzato “subtus et propre Monasteri Sancti Nicolai quod de la Palma dicitur”.

Nel primo ventennio del 1300 il medico e botanico Matteo Silvatico coltivò e sperimentò centinaia di specie vegetali nel giardino di sua proprietà i cui confini sembrerebbero coincidere con l’attuale Giardino della Minerva. Nella sua opera più importante intitolata Opus pandectarum medicinae (una sorta di dizionario dei “semplici” con le indicazioni delle virtù terapeutiche di ogni pianta) riscontriamo la descrizione del giardino: “Et ego ipsam (culcasiam) abeo Salerni in viridarium meo, secus spectabilem fontem” (come giustamente lo storico De Simone afferma, Matteo Silvatico non ritenne necessario o utile fornire altre indicazioni). Riteniamo, dunque, che proprio in questo giardino l’illustre maestro della Scuola Medica Salernitana volle realizzare un orto botanico all’interno del quale svolgere attività didattica per gli allievi della Scuola. Non molti anni fa, inoltre, delle indagini archeologiche hanno attestato l’originario calpestio del giardino a circa due metri di profondità. Ciò che attualmente vediamo risale, invece, al XVII e XVIII secolo, come attesta una scrupolosa descrizione dell’area risalente al 1666 di un certo don Diego del Core “….vi è una loggia parte coperta a lamia a vela sostenuta da pilastri e parte scoperta e pavimentata attorno,…. con una fontana in destra di essa con acqua perenne…. Vi è un muro che regge la fontana”.

Nel primo ventennio del 1300 il medico e botanico Matteo Silvatico coltivò e sperimentò centinaia di specie vegetali nel giardino di sua proprietà i cui confini sembrerebbero coincidere con l’attuale Giardino della Minerva. Nella sua opera più importante intitolata Opus pandectarum medicinae (una sorta di dizionario dei “semplici” con le indicazioni delle virtù terapeutiche di ogni pianta) riscontriamo la descrizione del giardino: “Et ego ipsam (culcasiam) abeo Salerni in viridarium meo, secus spectabilem fontem” (come giustamente lo storico De Simone afferma, Matteo Silvatico non ritenne necessario o utile fornire altre indicazioni). Riteniamo, dunque, che proprio in questo giardino l’illustre maestro della Scuola Medica Salernitana volle realizzare un orto botanico all’interno del quale svolgere attività didattica per gli allievi della Scuola. Non molti anni fa, inoltre, delle indagini archeologiche hanno attestato l’originario calpestio del giardino a circa due metri di profondità. Ciò che attualmente vediamo risale, invece, al XVII e XVIII secolo, come attesta una scrupolosa descrizione dell’area risalente al 1666 di un certo don Diego del Core “….vi è una loggia parte coperta a lamia a vela sostenuta da pilastri e parte scoperta e pavimentata attorno,…. con una fontana in destra di essa con acqua perenne…. Vi è un muro che regge la fontana”.

In esso si descrivono, inoltre, la grande peschiera e la scala che porta al secondo livello e tutte le piante e gli alberi presenti. Il giardino, all’epoca di proprietà della famiglia Galiziano, passò nell’Ottocento in mano alla famiglia Capasso. A metà anni ’50 dello scorso secolo il professor Giovanni Capasso donò il giardino alla Pia Casa di Ricovero per essere ceduta, a fine dello scorso, al Comune di Salerno che, grazie al programma europeo “Urban”, nel 2000 concretizzò un progetto per la realizzazione di un Orto Botanico dedicato a Matteo Silvatico. Fu restaurata la scalea posta sopra le mura medioevali, i pilastri che sorreggono il pergolato di legno e recuperato tutto il sistema di canalizzazioni dell’acqua. E’ un giardino di particolare bellezza che grazie anche alla sua esposizione, gode, di fatto, di un microclima sempre temperato dove le piante e gli alberi crescono floridi. Logge, terrazzamenti, fontane e peschiere caratterizzano l’intero ambiente che ci fanno rivivere l’epoca d’oro della Scuola Medica Salernitana, un luogo da preservare in memoria di quello che è definito l’antesignano di tutti i futuri Orti Botanici d’Europa.

In esso si descrivono, inoltre, la grande peschiera e la scala che porta al secondo livello e tutte le piante e gli alberi presenti. Il giardino, all’epoca di proprietà della famiglia Galiziano, passò nell’Ottocento in mano alla famiglia Capasso. A metà anni ’50 dello scorso secolo il professor Giovanni Capasso donò il giardino alla Pia Casa di Ricovero per essere ceduta, a fine dello scorso, al Comune di Salerno che, grazie al programma europeo “Urban”, nel 2000 concretizzò un progetto per la realizzazione di un Orto Botanico dedicato a Matteo Silvatico. Fu restaurata la scalea posta sopra le mura medioevali, i pilastri che sorreggono il pergolato di legno e recuperato tutto il sistema di canalizzazioni dell’acqua. E’ un giardino di particolare bellezza che grazie anche alla sua esposizione, gode, di fatto, di un microclima sempre temperato dove le piante e gli alberi crescono floridi. Logge, terrazzamenti, fontane e peschiere caratterizzano l’intero ambiente che ci fanno rivivere l’epoca d’oro della Scuola Medica Salernitana, un luogo da preservare in memoria di quello che è definito l’antesignano di tutti i futuri Orti Botanici d’Europa.