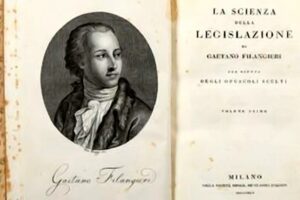

L’aria di Salerno nella Scienza della Legislazione di Gaetano Filangieri

Era già grande la confusione in questa Europa del terzo millennio, ma la pandemia da coronavirus ha accentuato questa sensazione, o meglio ci ha dato la certezza che le classi dirigenti non siano all’altezza del sogno europeista che animò i padri fondatori. Oggi sembra che il manifesto di Ventotene sia stato solo il sogno, l’utopia di una generazione che aveva conosciuto gli orrori dei regimi totalitari e l’orrore della guerra in cui essi avevano precipitato il nostro continente. Quella generazione aveva sperato in una possibilità di riscatto.

Oggi il rischio di una implosione dell’Europa sembra essere concreto, come non lo è mai stato. Gli egoismi ciechi di alcuni paesi mettono in forse il futuro e rischiano di spingere il continente verso una marginalità pericolosa. L’Unione Europea rischia di sparire. Cosa ha prodotto un simile risultato? Negli ultimi decenni governi inadeguati e classi dirigenti sempre più corrotte non hanno saputo interpretare quei segnali che pure si manifestavano, nella società. La storia, esaurita la spinta propulsiva, ha preso a correre all’indietro. La diagnosi dei mali della società odierna potrebbe collimare con quella del cavalier Gaetano Filangieri che, alla fine degli anni settanta, del XVIII secolo si accingeva a metter mano alla sua monumentale opera “La Scienza della Legislazione.”

Il male che minava quella società era la diseguaglianza eccessiva tra ricchi e poveri. Diseguaglianza individuata dal nostro nelle leggi feudali ancora vigenti, quali il maggiorasco, e negli appetiti eccessivi della Chiesa per i beni materiali. Ancora oggi il male della società è ancora la diseguaglianza tra ricchi e poveri, ingigantita dalla finanziarizzazione dell’economia ed oggi a rischio di un ulteriore accrescimento a seguito dello shock economico provocato dalla pandemia. Chi tenti di opporsi allo strapotere della Finanza ed al Moloch del mercato viene guardato come un pericoloso rivoluzionario. Così, quando il Filangieri ebbe dato alle stampe i primi due volumi della sua opera la classe nobiliare, cui pure apparteneva, e quella clericale lo considerarono un eretico ed un pericoloso sovvertitore dell’ordine costituito.

Per Filangieri le norme giuridiche, devono essere svincolate dai tempi e dai luoghi. Devono discendere dalla ragione ed avere come solo obiettivo la felicità dei popoli. L’azione del legislatore deve poggiare su tre pilastri: la coerenza, la trasparenza e la razionalità. Oggi l’umanità si trova, paradossalmente, di fronte alle stesse insopportabili condizioni di allora. Dopo la pubblicazione dei primi due volumi della sua opera si creò intorno all’autore un clima di ostilità ed egli fu sottoposto ad uno strisciante ostracismo che gli precluse l’accesso a quegli incarichi cui per la sua profonda dottrina poteva aspirare. Per questo nel luglio del 1783, sposata Charlotte Frendel, abbandonò la capitale per stabilirsi a Cava de’ Tirreni.

Lontano dalla corte e dai suoi intrighi. Lontano dalla sua città sperava di ritrovare la calma necessaria a proseguire la stesura della sua opera, immaginata in sette volumi. Andò ad abitare in una casa del canonico Andrea Carraturo, suo grande ammiratore, “una casa palaziata con giardino murato accosto”, sita nel casale di Passiano, in una amena zona denominata “il Gaudio Piccolo”. L’estate del 1783 trascorse in un rapimento incantato che dava a Gaetano ed a Charlotte la sensazione di aver abbandonato non solo l’ambiente della corte, ma il loro stesso mondo, per vivere in una dimensione beata, prossima al sogno.

La natura intorno, la frescura dei giardini, l’aspetto pittoresco dei monti circostanti e la vicinanza del mare davano ai due sposi, ogni giorno la gioia di nuove scoperte, mentre godevano di quella intimità tanto anelata. La mattina presto scendevano a cavallo fino alla marina di Vietri e facevano il bagno in una insenatura ombrosa dalle cui pareti, tra agavi e fichi d’India, sgorgava un’acqua fredda e cristallina che Charlotte beveva a grandi sorsi. Poi facevano l’amore e Gaetano era inebriato dal profumo dei capelli, ancor umidi, di Charlotte e dal sapore salmastro della sua pelle. Si sentiva il signore dell’universo per quella nuova e sconosciuta felicità. Sul suo tavolo si accumulavano le lettere degli amici a cui, insieme alla notizia delle nozze aveva inviato una copia dell’ultimo volume della Scienza della Legislazione, dato alle stampe. Ai primi di ottobre l’annuncio che sarebbe diventato padre. La notizia lo rese felice e consapevole di una nuova responsabilità che rafforzò ancor più il suo innato senso del dovere. Riprese il lavoro e portò a termine il terzo volume della sua opera, quello sulle leggi criminali. Inviate le bozze al suo stampatore di fiducia, Donato Tommasi, pose mano al quarto volume, dedicato ai temi dell’educazione, dell’istruzione e dei costumi.

Tra la fine del 1783 e gli inizi del 1785 lavorò a quelle pagine da cui traspare l’attesa fiduciosa e la luce di un sogno scaturito dalla ragione, da realizzare assolutamente per dare agli uomini una speranza di futuro. Dall’eremo cavese la sua fama aveva raggiunto ogni angolo del mondo, tutti i paesi europei ed aveva valicato anche l’Atlantico, raggiungendo gli Stati Uniti d’America, allora in fase nascente, dove uno dei suoi estimatori era Beniamino Franklin. Ininterrotto era divenuto l’arrivo a Cava ed a Napoli dei più autorevoli esponenti della cultura europea, desiderosi di conoscerlo. A Corte e nella capitale il partito dei suoi nemici era ancora nutrito e potente e gli impediva l’accesso ad un incarico diplomatico o di governo. L’occasione si presentò, infine, alla morte dell’abate Galiani, al cui posto nel Supremo Consiglio delle Finanze fu chiamato Gaetano Filangieri. Si era al 20 di marzo del 1787 ed il nostro filosofo fu costretto, a malincuore, ad abbandonare la casa di Cava, per rientrare nella capitale.